11/7℃

11/7℃

昨日は建国記念日で神戸の主だった神社では「紀元祭」が執り行われた。今年平成27年は神武天皇が皇位に就いてから皇紀2675年(BC660年)にあたるが昭和15年当時5歳だったが記念式典行事の「提灯行列」を母親に手を引かれ見物したのをおぼろげながら記憶している。昨日「紀元祭」の神事をと思い湊川神社へおもむいたが時間を間違えすでに終了していた。だが、社務所に聞くとこれから境内社の「楠本稲荷神社」初午祭の神事があると聞いたので楠木稲荷へ向かった。

予定通り11時に初午神事は神職の祝詞で始まった。「稲荷神社はもともと「稲成(いねなり)」、つまり稲が成育することを意味し、五穀をつかさどる農業の神さまでした。 それがいつしか商工業や漁業や鍛冶屋など、幅広い信仰を集める神さまにもなっていったのです。」と立て看板にある。

祝詞神事が終わると神域で「湯立ち神事」が行われた。湯立ち神事は釜で湯を煮えたぎらせ、その湯を用いて神事を執り行い、無病息災や五穀豊穣などを願ったり、その年の吉兆を占う神事の総称だそうだ。

枝葉から撒かれた湯(その飛沫)を浴びると無病息災になるとされる。

湯立ちの儀の厄払いの神事で初午祭は巫女さんの舞で終了した。

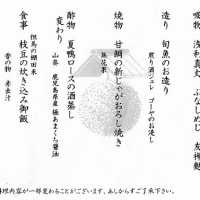

この後、湯立ちの枝葉は自由に持ち帰りで参拝者に温かいお汁粉が配られ、楠本稲荷の参拝が出来る。

稲荷神社で「初午祭」が行われますが稲荷神社の神の使者は狐とされているが何故「午の日」に祭りなのか疑問だったがこれは「京都の伏見稲荷大社の御祭神である宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)(倉稲魂神)が、和銅四年(711年)の二月の初めの午の日に、現在の本社の奥にそびえる三ケ峰の山上に降臨されたことにちなみます。」とネットにあった。我が父は午の日になると必ず「大友稲荷(新発田市)」詣でて我輩も子供の頃父に連れられ、数度、詣でたことがあり豆の天婦羅が美味しいのを記憶しているが、父は明治27年(1894年)生まれの午歳だったのである。

湊川公園の近くに有るんでしょうか

一般の方々が御参り出来ていいですね

コメント

・湊川神社へのアクセスは快速神戸駅(阪神・阪急)下車、地下駅上がると直ぐです。(市営地下鉄大倉山下車南徒歩5分)

・京都伏見稲荷神社を本宮として末社が3000余で一番多い神社で信仰する人も一番多いと聞いています。

日本は農耕民族で稲作の大敵野鼠を退治する

・50年近く前、伏見稲荷の初午祭に行ったことがありますが全国の稲荷信仰者で大変な賑わいでした。