日本の借金は世界一多い!?借金の歴史と財政破綻しない理由

以前、ギリシャの財政危機のニュースが世間を賑わせましたが、日本も他人事ではないほどの借金を抱えていることを知っていますか。

日本の借金は、2021年時点で1212兆4680億円を上回っています。これは、2021年8月時点の人口で割ると、国民一人あたり983万円も借金を背負っている計算になります。日本の借金が年々膨らんでいることは知っていた人も多いと思いますが、これだけの金額になっているとは驚きですよね。

どうして日本はこれだけの借金を抱えてしまったのでしょうか。日本の借金の歴史と、多額の借金を背負っていても日本が財政破綻しない理由について解説します。国の借金についてしっかり理解して、貯蓄など将来の備えについて考えましょう。

日本の借金は世界一?経済規模の2倍以上の借金額

1000兆円を超える借金を抱える日本ですが、まだ財政破綻していないということは世界的に見ると借金額が大きいわけではないのでしょうか。

世界の借金ランキングを紹介し、日本の収支を家計に例えるとどうなるか解説します。

ワースト1位!世界の借金ランキングから見る日本の借金

世界各国の借金額を比べるときには、政府総債務残高(対GDP比)で比較するのが一般的です。

国の借金の総額がGDPの何%なのか計算したものが、政府総債務残高(対GDP比)です。この数値が大きいということは、国の経済規模に対して多くの借金をしてしまっているということです。

では、2019年度の世界の政府総債務残高(対GDP比)を見てみましょう。

| 順位 | 国名 | 単位(%) |

|---|---|---|

| 1 | 日本 | 237.96 |

| 2 | ベネズエラ | 232.79 |

| 3 | スーダン | 201.58 |

| 4 | レバノン | 189.35 |

| 5 | ギリシャ | 180.92 |

| 6 | レバノン | 174.48 |

| 7 | イタリア | 134.80 |

| 8 | シンガポール | 130.02 |

| 9 | カーボヴェルデ | 124.98 |

| 10 | バルバドス | 122.22 |

なんと、日本は財政危機に陥ったギリシャを抜いて世界一の借金大国なんです。

日本のGDPはおよそ560兆円ですが、GDPの2.4倍近くの借金を抱えていることになります。ちなみに、身近な他の国の順位は以下のとおりです。

| 順位 | 国名 | 単位(%) |

|---|---|---|

| 13 | アメリカ | 108.68 |

| 19 | フランス | 98.12 |

| 31 | イギリス | 85.35 |

| 70 | ドイツ | 59.53 |

| 91 | 中国 | 52.63 |

| 120 | 韓国 | 41.92 |

| 181 | ロシア | 13.92 |

| 189 | 香港 | 0.27 |

金額でいうと、1000兆円以上の借金を抱えているのは日本とアメリカくらいです。

日本の借金は日に日に大きくなっていると聞いたことがある人もいると思いますが、想像以上の金額に膨れ上がっているんです。

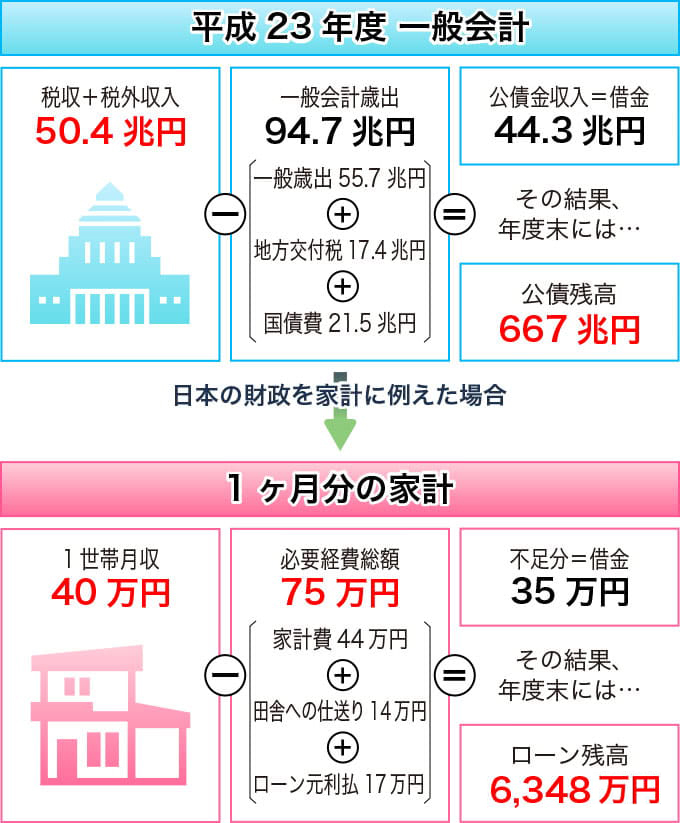

日本の収支を1ヶ月の家計に例えると毎月35万円の赤字

世界ワースト1位の借金を抱える日本ですが、いったいどのようにお金を使っているのでしょうか。国の収支は単位が何兆円と想像がつきにくいので、1ヶ月分の家計に例えて見てみましょう。

税金などの収入を40万円の月収に例えると、月に75万円ものお金を使っていることになります。

家計費とは具体的に、年金などの社会保障や公共事業などに使われており、田舎への仕送りは地方交付税交付金といった地方へのお金です。ローン元利払いは今までの借金を返済するためのお金として使われています。

こんなお金の使い方、個人では考えられないですよね。

借入先は私たちの貯蓄?国債の仕組みを解説

日本はこれだけのお金をどこから借りているのでしょうか。答えは国債です。

国債とは「国庫債券」の略語で、国が発行する債券、簡単に言うと借金のことです。国は国債を発行して、国債の買い手である投資家からお金を借りることになります。

では、日本国債を買うのはどのような投資家なのでしょう。

日本国債の96%は国内の証券会社や銀行、保険会社が保有しています。また、個人向け国債といって個人でも国債を買うことができますが、ほとんどが金融機関に買われています。意外と身近なところで国債が保有されているんですね。

でも考えてみれば、私たちが銀行に預けたお金や保険会社に払った保険料が、金融機関が国債を買う資金になっているということです。

間接的に国民が国債を保有して、国にお金を貸しているようなものだとも言えます。

日本は90年代に入ってからバブル崩壊で借金が膨れ上がってしまいました。日本の借金の歴史について説明していきますね。

バブル崩壊以降2倍以上の借金に!日本の借金の歴史

日本は一体いつから赤字大国になってしまったのでしょうか。先ほどのランキングで使われていた債務残高(対GDP比)の数値について、日本は80年代まで50~70%を維持できていたんです。

90年代に入って、いったい日本に何が起きたのか説明します。

日本の借金が一気に増えた!バブル崩壊とアメリカの対日政策

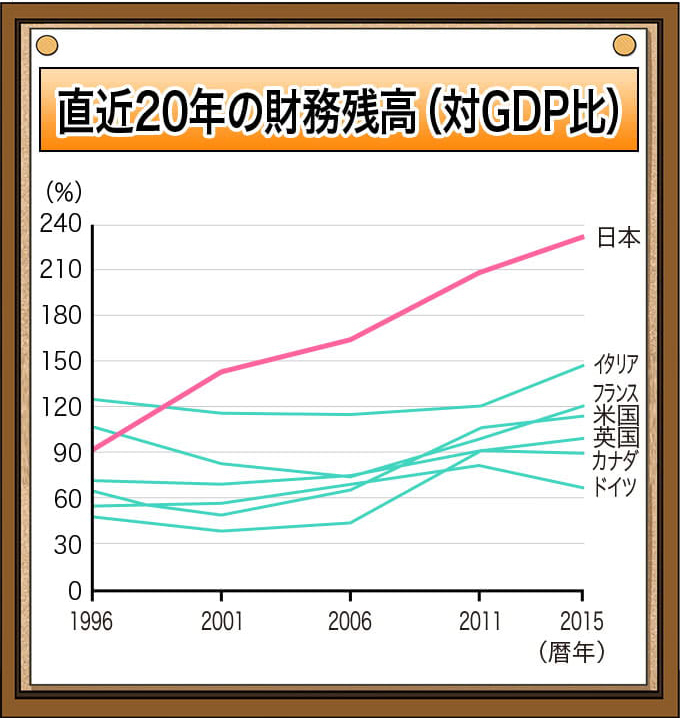

このグラフは直近20年の債務残高(対GDP比)の動きを表したものです。

日本だけがこの20年で2倍以上の債務残高になっています。日本の債務残高は80年代に50~70%でしたが、90年代に入って一気に右肩上がりに増えてしまいました。

その原因はバブル崩壊です。

バブル崩壊は、90年代初頭に起こった急激な景気後退のことを言います。

80年代の日本は円高不況に陥っていたため、日銀は銀行へお金を貸し出す利息(公定歩合)を引き下げました。金利が低くなると企業は銀行からお金を借りやすくなり、景気は回復。さらに企業は借りたお金で土地や株に投資をするようになりました。

当時の日本では「日本の国土は限られていて土地は貴重だから、価格が下がることはない。土地を買えば儲かる。」という土地神話が信じられていたんです。そのため土地への投資が盛んになり、価格もどんどん高騰しました。

そうして土地や株で大儲けする人が続出して企業も儲かり、日本全体の消費も活発になりました。これをバブル景気といいます。

1990年3月には「不動産融資総量規制」により不動産を買うためのお金が借りづらくなり、さらに公定歩合も引き上げられて金利も大幅に上がったため、銀行からお金を借りることが急に困難になりました。

その結果、高値に吊り上がった土地や株を買う人はいなくなり、どんどん価値は下落。投資するため多額の資金を借りていた企業が倒産していきました。これがバブル崩壊です。

さらにバブル崩壊が起こった90年代前半は、アメリカも貿易赤字や原油高騰により不況に苦しんでおり、対日政策として「減税して、アメリカ製品をもっと買ってくれ」と日本に要求してきました。このアメリカの対日政策への対応も景気悪化に拍車をかけてしまったんです。

バブル崩壊と、アメリカの対日政策への対応で、日本は借金を膨らませてしまいました。

消費増税しても不景気のまま!90年代後半の金融不安

90年代後半になってもバブル崩壊の影響で不況が続き、政府は1997年4月に消費税を3%から5%に引き上げて、赤字脱却を試みました。

でもその後起こる金融不安によって、消費増税は更なる不況の引き金になってしまいます。

97年から98年にかけて銀行や証券会社が相次いで破綻し、日本の金融機関の信用度が下がってしまったのです。

バブル景気の際、銀行は土地や株を担保にして企業に多額の資金を貸し出していました。でもバブル崩壊の影響で担保にしていた土地や株の価格が下がり、借金を回収できなくなってしまったんです。

そこから日本の金融機関の信用度は下がり、優良銀行でも資金調達の際には借入金利が上乗せされてしまったりと金融不安が増していきました。

バブル崩壊後、人々は多額の借金や倒産、リストラへの恐怖を抱えていました。そこに金融機関の相次ぐ破綻で「預金はどうなってしまうのか」という不安も上乗せされてしまったんです。不況におびえ、人々の財布の紐はさらに固くなってしまいました。

赤字脱却のための消費増税でしたが、思いがけない金融不安のせいで更に消費が減り、景気はどんどん冷え込んでいきます。ここから日本は、平成不況という長い不景気の時代に突入しました。

平成不況が始まった90年代半ば以降、ほぼ毎年景気対策で20兆円以上の国債発行を続けているんです。

ただ、日本はすぐには財政破綻はしません。それにはちゃんと理由があります。

日本が財政破綻しない4つの理由!ギリシャとの違い

これだけ日本が借金していれば、「近々財政破綻するのでは?」と不安になった人もいるのではないでしょうか。でも、日本が今にも財政破綻しそうだなんて聞いたことはありません。

多額の借金を背負っていても、日本がすぐに財政破綻しない理由があるんです。財政危機に陥ったギリシャとの違いと一緒に説明します。

理由1.政府の金融資産が614兆円もある

日本が破綻しない理由の1つめは、政府の金融資産だけで614兆円(2019年3月末時点)もあるとからです。

政府の金融資産とは、私たちの将来の年金給付のために積み立てられているお金や、全国の国道や堤防といった国有財産のことです。

「すぐに売り払って、国債の返済に充てられるものではないじゃないか!」と思った人もいますよね。確かに、すぐに返済に充てられるような資産ではありません。

でも、財政危機に陥ったギリシャでは、借金返済のためにこのような資産さえも売り払ってしまいました。しかも日本では、先ほど挙げた国有財産以外に、政府保有の土地や官庁の建物も相当な額になると言われています。

ただ、この614兆円を負債総額から差し引いても、総債務残高(対GDP比)は130%と借金は残ってしまいますが、それでもギリシャよりはマシなんです。

それは、日本にはまだまだ資産があるからです。詳しく紹介します。

理由2.日本の対外純資産は世界一の規模

日本の対外純資産は2019年度末時点で364兆円と29年連続世界一です。

対外純資産とは、日本の政府や企業、個人が海外に持つ資産から海外での負債(借金)を差し引いたもので、日本が海外に持っている「正味の資産」のことです。

海外の資産とは、海外に建設した工場や、買収した海外企業も含まれます。また、日本の投資家の海外株式や債権への投資も含まれます。日本は積極的に海外に工場を作ったり投資をしていて、その金額が世界一大きいということです。

ギリシャの場合、対外純債務という海外への借金もGDPを超えていました。その点も日本との違いです。日本は借金も大きいですが、持っている資産も大きいんですね。

理由3.家計の金融資産が1900兆円もある

日本には政府の資産や海外の資産以上に大きな資産があります。それは家計の金融資産です。

家計の金融資産とは一般家庭の現金や預金、債権や投資信託、株式、年金準備金といった資産の合計のことで、日本では1900兆円もあります。

もちろん国債の返済に使えるお金ではありませんが、日本には借金を超えるだけの資産があるということです。

理由4.国債が全て円で発行されている

日本が財政破綻しない一番の理由は、国債がすべて円で発行されているからです。

日本国債の96%は日本の投資家が円で購入していて、残り4%も海外の投資家が円で購入しています。

ここで思い出してもらいたいのが、円はどこで発行しているかということです。

ギリシャは、通貨も借金もユーロです。ユーロはギリシャ政府が発行しているわけではありません。もしも、ユーロを大量発行して借金の返済に充てたいなら、ユーロを発行している欧州中央銀行にお願いすることになりますが、そんなことは他のユーロ加盟国が納得しませんよね。

もちろん、日本でも実際にいきなり大量の円を発行すれば、それこそ景気に悪影響を及ぼすため、実際にできることではありません。本当に返済しなくてはならなくなった場合にはこんなこともできてしまうんです。

政府が日銀に代わって発行する紙幣を「政府紙幣」っていうんだけど、流通してないの。

2009年、景気対策で政府紙幣を発行する案が出たけど、お金が溢れかえってインフレが起きる可能性があるから断念したのよ。

財政破綻しないからって安心できない!格付けの問題

今すぐ日本が財政破綻しない理由を紹介しましたが、破綻しないからといって借金をこのまま重ねていっても良いわけがありません。近年、日本の借金や経済状況がもたらした悪影響も出てきています。

2015年9月に、格付け会社のスタンダード・プアーズ(S&P)が日本国債の格付けを「AA-」から「A+」に一段階下げたんです。

格付けとは債権を「きちんと返済されるかどうか」という信用度で評価したもので、最高評価の「AAA」から最低評価の「D」まで22段階に分かれています。

日本国債の格付けは、2011年にも「AA」から「AA-」に一段階引き下げられています。そのときは「日本は自分の意思で財政再建する気があるのか疑問だ」と判断され、信用を落としてしまいました。

2015年の引き下げは「アベノミクスが経済成長につながっていない」と評価されたためだと言われています。

今は日本の金融機関が、個人の預金などを元手に国債を購入しています。でも、今後本格的な高齢化社会に突入すれば年金の受給額が減る可能性もありますし、そうなれば医療費などで預金が取り崩されることになるでしょう。

国債を買う元手の預金が減れば、日本の金融機関が今と同じように大量の国債を買えるかどうかは分かりません。

海外の投資家に国債をもっと買ってもらうなら格下げは悪影響ですし、そもそも国債の発行も減らしていかなければなりません。

受け取る人が多くなるってことは、一人あたりの取り分も少なくしなきゃお金が足りなくなっちゃいますから。

ドイツの借金対策にみる日本の将来

日本の借金はどのように減らせば良いのでしょうか。また借金を減らすとなると、生活にどのような影響があるかということも気になります。

財政再建のお手本がドイツにあるかもしれません。ドイツは日本と同じように借金漬けで、2000年代前半まで「ヨーロッパの病人」と呼ばれていたほどでした。

でもドイツは大胆な経済政策を打ち出して、2014年には46年ぶりに新規国債発行ゼロになったんです。ドイツの借金対策について紹介します。

失業保険の見直しによって失業率低下や景気回復へ

ドイツが借金を減らすことができたのは、EUの発足で輸出産業が好調になったことも要因の一つですが、失業保険の見直しをはじめとする借金対策を行ったのが大きな要因です。

ドイツでは失業保険の給付期間を過ぎても、失業扶助に切り替えれば半永久的に給付を受けることができていました。でも、2005年より、この失業扶助は廃止となっています。

また失業者には失業扶助と別に、貧困や病気による生活困窮者向けの社会扶助も併せて給付されていました。でも借金対策の一環で社会扶助の対象者が整理され、今は「働くことができるものの失業状態が続いている」という人への給付は廃止されました。

失業扶助の廃止や社会扶助の対象者の整理によって、働くことができる失業者には給付期間が定められている失業保険の給付だけで済むことになったんです。

さらに、失業中に理由なく職業訓練を受けなかったり、職業安定所に紹介してもらった仕事を断ったりすると失業給付も減額もしくは停止されることとなり、失業者が仕事を探さないままでいることを防ぐ仕組みも作り出しました。

これらの失業保険の見直しによって国の支出が減っただけでなく、失業者の就労が促進され、失業率の低下や景気回復につながりました。

国の保障はあって当然じゃない!身を削る必要性

ドイツでは失業保険の見直しの他に、健康保険の保障内容も見直しが進んでいます。以前はコンタクトレンズやメガネ、虫歯の詰め物なども全て健康保険でカバーされていましたが、現在は保障されていません。

昔のドイツでの失業扶助や、健康保険の保障内容は、日本の制度からしてみれば「手厚すぎる」とか「見直して当然だ」と思うかもしれません。

でもドイツの人からしてみれば、廃止となった失業扶助や健康保険の保障は「あって当然」のものだったんです。

日本でも「老後は年金がもらえる」と思っている人がほとんどだと思いますが、今後年金額がどうなるのか、いつから受け取れるのか分かりません。もしかしたら想像以上に少なくなってしまうかもしれません。今「あって当然」と思っている保障が少なくなってしまうと困りますよね。

でも、日本は世界一の借金大国です。多額の借金を解消していくためには、ドイツのように「あって当然」と思っている保障を見直して、国民も身を削る必要があるのかも知れません。

世界一借金が多いんだから、私たちも少しは身を削らなきゃ問題は解決しないわ。

借金対策でインフレや保障削減?将来のために貯蓄や通貨分散を

日本は借金もありますが、資産もたくさんあるので当面は財政破綻しません。でも財政破綻しないからといって、安心とは言えません。

今後高齢化が進んでいけば景気対策だけでなく、年金や医療費といった社会保障額も増え、借金もさらに膨らむでしょう。

借金が増え続ければ国債の信用度も下がり、借金を続けることすらできなくなるかも知れません。また万が一、国債を返済しないといけない事態になれば、円が大量発行されてインフレが起こる可能性もあります。

ドイツが借金から脱却したように、日本も今後は身を削って社会保障を見直さなければ借金問題は解決しません。そして社会保障を見直した場合、削った保障分の出費は家計を打撃することになります。

今のうちからしっかり貯蓄しておくだけでなく、資産の一部をドルなどで貯蓄するなど通貨分散をしてインフレに備えることも大切です。それぞれが日本の借金について考え、将来のために対策をしておきましょう。