江戸時代から現代までの「おみやげ」を一堂に展示!

「おみやげ」という贈与の形式と旅や観光の様相を、主に所蔵する資料を通して紹介してます。資料約1300点を展示したので、一覧はありません。

ギャラリートークで関西出身の展示プロジェクト委員から出てきたことばは、「陀羅尼助(だらにすけ)」です。日本古来の民間薬の胃腸薬で、仁丹のような小さい錠剤です。私は何となく知ってました。私の近くにいたご婦人は知らなかったようです。帰宅して嫁さんに言ったら、昔勤めていた会社の常備薬だったそうです。

伊勢の名物「赤福」も展示してました。委員に「鳥羽で売り切れだけど、近鉄名古屋駅に置いてた」と話しかけたら「近鉄沿線のどこにでも売ってますね」と笑ってました。

三大お土産は、ペナント、通行手形、提灯です。個人のコレクションでしたが、懐かしかったです。ペナントは若い男性が購入していたと説明されてました。誰の部屋にも貼ってましたね。購入だけでなく、知り合いからお土産にもらったような気がします。

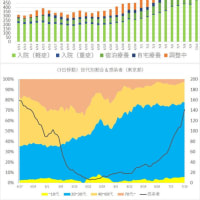

博物館に全国から出張で来られた研究者が持参したお土産の種類、産地、価格を3年間ほど集計したらしいです。教授クラスと準教授クラスの持参したお土産の価格の平均値は、教授クラスの方が高くて、ゴディバとマカデミアナッツくらい差があったそうです。

個人的に感心したのは、台湾土産の「蝶のシート」です。台湾に生息している蝶の写真が数十匹プリントされたシートです。父親が1972年に台湾に旅行へ行った時に同じようなシートを2枚購入してきました。弟と私の学習机の上に敷いてました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます