(1)育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱について(諮問)

(2)雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

(3)新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)

(4)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱について(諮問)

(5)職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱について(諮問)

(6)その他

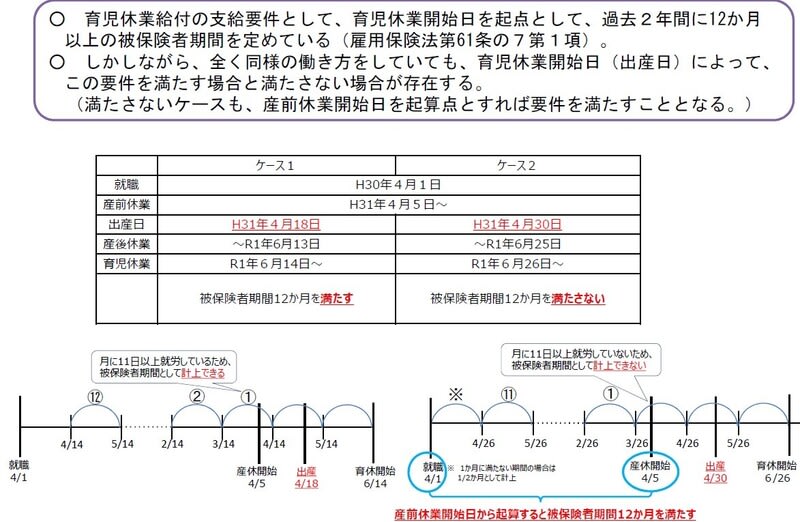

議題1については、先日、このブログでも紹介した「男性の育児休業取得促進等に係る育児休業給付制度等の見直し」(育児休業給付制度の見直しと令和3年度の雇用保険率 第159回労働政策審議会職業安定分科会)についての改正法律案について。

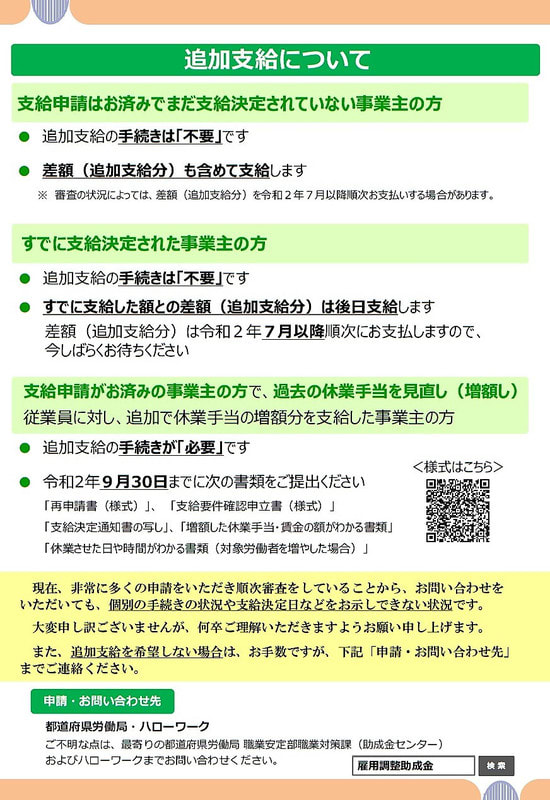

議題2については、雇用調整助成金の特例措置の延長に関するもの。

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案について(概要)

1.趣旨

今般の新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し、雇用維持の支援を図るため、雇用調整助成金制度の特例措置を講ずることを内容とする雇用保険法施行規則(昭和50 年労働省令第3号)の改正を行う。

2.改正の概要

① 新型コロナウイルス感染症に係る特例措置の期間を緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する。

◆ 例えば3月7日に全国が解除された場合、4月末まで延長となる。

◆ どこか一つでも緊急事態宣言が解除されない都道府県があれば、そこが解除された月の翌月末まで、全国で延長される。

② 緊急事態宣言の対象地域の都道府県知事等の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力する飲食店等に関して、大規模事業主が行う休業等に関する特例措置※について、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで行うこととする。

※助成率:4/5(解雇等を行っていない場合:10/10)

③ 令和3年1月8日から緊急事態解除宣言日の属する月の翌月末までの期間において、業況が特に悪化している大規模事業主が行う休業等について、助成率を4/5(解雇等を行っていない場合には10/10)とする。

◆ ②について緊急事態宣言の対象地域の都道府県知事等の要請の「等」については、準じた取り組みを行う地域も含むとのこと。

◆ ③については、緊急事態宣言の発令していない地域でも適用される。

◆ 「業況が特に悪化している」というのは、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した大企業とされる。

◆ ②③とも教育訓練も含むとのこと。

3.根拠法令

雇用保険法(昭和49 年法律第116 号)第62 条第1項第1号及び第2項

4.施行期日等

公布日:令和3年2月上旬

施行期日:公布の日から施行し、上記②及び③については、令和3年1月8日以降に開始した休業等について適用する。

なお、「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末」の翌月からは、1月22日に厚生労働省より報道発表がされた内容となる予定。(雇用調整助成金の特例措置等の延長等について)

(施行にあたっての厚生労働省令の改正等は、今回はなかった)

<緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容>

○原則的な措置を以下のとおりとする。

・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行 15,000円)

・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行 10/10)

※ 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行 11,000 円)

○感染が拡大している地域(※1)・特に業況が厳しい企業(※2)の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額 15,000 円、助成率最大 10/10)。

※1 内容は追って公表予定

※2 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で 30%以上減少した全国の事業所

議題3については、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の支給の対象となる休業の期間を、雇用調整助成金と同様に延長するというもの。

なお、本日、「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について」がプレスリリースされた。https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00003.html

休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について

(注)以下は、政府としての方針を表明したものです。施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定となります。

1.休業支援金・給付金における大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、雇用調整助成金の活用もままならない中小企業の労働者を対象としてきましたが、今般、本年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業にお勤めの、一定の非正規雇用労働者の方についても、休業手当を受け取れない場合に休業支援金・給付金の対象とする予定です。

具体的な対象は以下のとおりです。なお、受付開始時期は2月中下旬頃を予定しておりますが、申請方法等の詳細については、改めてお知らせします。

大企業に雇用されるシフト労働者等(注)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方

(注)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

対象となる休業期間: 令和3年1月8日以降

議題4については、派遣法における、「へき地の医療機関への看護師等の派遣」と「社会福祉施設等への看護師の日雇派遣」を認めるという改正。

議題5については、職業紹介事業者が、求職者に対して金銭等を提供することにより転職を勧奨し、労働市場における需給調整機能を歪めている側面を踏まえ、指針の一部を改正するもの。

議事次第

資料1_育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案要綱

資料2-1_雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱

資料2-2_雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案概要

資料3-1_新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱

資料3-2_新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要

資料4-1_労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱

資料4-2_労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要

資料5-1_職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案要綱

資料5-2_職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱い、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針の一部を改正する件案概要

参考資料_雇用保険部会報告書

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1cf1877c.4a71d833.1cf1877d.7464aa03/?me_id=1280948&item_id=10022774&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fweiwei%2Fcabinet%2Fshouhin-image03%2Fbwm1yp50.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1aafecf4.1488134a.1aafecf5.d4797bc0/?me_id=1230589&item_id=10015918&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhappyexp%2Fcabinet%2Fimg09%2Fop-br-ve50011.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1adbbbe8.43df8136.1adbbbe9.c39647a8/?me_id=1332214&item_id=10000056&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaei-trading%2Fcabinet%2F05248292%2Fmask%2Fkaeimask50.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaei-trading%2Fcabinet%2F05248292%2Fmask%2Fkaeimask50.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1ac16cee.4a94eac4.1ac16cef.7f68e60a/?me_id=1265863&item_id=10000018&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhoneymother%2Fcabinet%2F06634963%2F06740946%2Fnew_umf10-250-trial2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhoneymother%2Fcabinet%2F06634963%2F06740946%2Fnew_umf10-250-trial2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)