「東風(こち)吹かば 匂いおこせよ梅の花 あるじなしとて 春な忘れそ」

(東風の吹く季節になったならば、かぐわしい香りの花を咲かせて欲しい、その花と香りを愛でる家の主(自分)がいなくても、春を忘れないでおくれ)

この歌は、「菅原道真公」が「大宰府」に左遷された時に、京都の自分の家にあった梅の木を思って詠ったものです。

「菅原道真公」は、9世紀後半の学者・政治家で、宇多天皇(うだてんのう)に重く用いられ、右大臣という要職にまでつきました。

しかし、901年藤原氏をはじめとする勢力の陰謀により「大宰府(だざいふ)」(福岡県)に左遷され、この地で903年に亡くなりました。

「大宰府」には3年足らずの滞在でしたが、数多くの「道真公」伝説が残っています。

有名なのは、梅の木が「道真公」を慕って、一夜のうちに都から「大宰府」に飛来したと伝えられる「飛梅」伝説(とびうめでんせつ)です。

他にも、数多くの「菅原道真公」伝説が「大宰府」に残っています。

今回は、「大宰府」に残る「道真公」伝説を、数回にわたって紹介したいと思います。

〇「衣掛(きぬかけ)天満宮」・「衣掛(きぬかけ)石」・「姿見(すがたみ)井」・「苅萱(かるかや)の関」

「大宰府(だざいふ)」に左遷された「道真公」は、長い旅の末「大宰府」の入り口である「水城」に到着しました。いよいよ「大宰府」に入るというので、今まで着ていた旅の衣を脱いで新しい衣に着替えようとされました。その時、脱いだ衣を傍の「松と石」に掛けたと伝えられています。

その故事にちなんで、社を建てたのが「衣掛(きぬかけ)天満宮」と言われています。また、その石を「衣掛(きぬかけ)石」と呼んでいます。

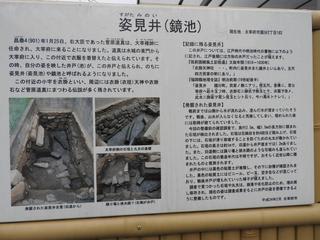

衣服を改めた時に、近くの井に姿を写されたと伝えられています。その井が、「姿見(すがたみ)井」です。

この後、「苅萱(かるかや)の関」を通って「大宰府」に到着しました。

次回は、「大宰府」に到着した後、「道真公」が天に自らの無実を訴え登ったとされる山、「天拝山(てんぱいざん)」等を紹介したいと思います!