奄美大島の集中豪雨に見舞われた方々には心よりお見舞い申し上げます。

拙ブログのテーマは無線脳の視点なので、今回の災害に限らず防災・災害通信について少々思うところを書いてみる。

-----引用開始-----

ライフライン寸断続く=道路冠水、停電や電話不通―奄美

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101021-00000041-jij-soci

鹿児島県奄美地方の集中豪雨で、奄美大島は21日も停電や電話の不通が広がり、交通網も寸断されるなどライフラインへの影響が続いた。県によると、奄美大島の道路は土砂崩れや冠水で計35カ所が通行止め。国土交通省鹿児島空港事務所によると、奄美空港の通信状況が悪く、管制業務に支障が出たため、同日午前の同空港発着便が一部欠航した。

NTT西日本などによると、電話交換所の浸水や土砂崩れによるケーブルの切断などで、同島の約2万9000回線中、約1万2000回線が不通になっているほか、携帯電話も通じにくくなっている。

-----引用終わり-----

世の中の技術の進歩によって、旧来からの通信手段である有線電話やFAXだけでなく、近代では携帯電話にインターネット、メールなどが、あって使えて当たり前の時代である。それらの情報通信は技術革新によってさらなる高速化や高度化、付加価値通信があたりまえになり、一般人はそれらを当たり前に享受する環境になっている。

そんな中、国民の生命財産を守るために必要な消防防災・災害対応通信もどんどん高度化し、(大層な予算を執行しての)デジタル化を推進しているが、これらは平常時のインフラがあってこそのシステム、すなわち有線通信があって初めて成り立つものだと思うのだ。今回の奄美大島の災害を例に取ると、通信の基本である有線回線が寸断され、自治体が被害状況や被災現場のニーズ、一番重要な内容であろう人間の安否の確認を行うための通信が、極めて困難な状況に陥ってしまった。これは、各報道機関による内容で承知の通りと思う。

近年、電波の有効利用という名目で、消防防災通信関係がデジタル化しつつあるが、全国一律の法律を作って期限を切り、いついつまでにやらないと金出さないよー法律に触れるよーなどと、(業者の口車に乗った霞ヶ関が)地域の実情をわきまえずに施策を実行するのは、少々かなり強引な気がする。

通信手段というものは、普段から使っているものがどんな状況にあっても安心して使えるのが大前提であり、普段使い慣れない衛星電話や、英語の頭文字を取って名付けたような、メーカー独善のシステムを売りつけてなんちゃらネットみたいな、非常時のバックアップ通信の目的だけに存在するような道具は、いざというときに役に立たないのだ。

携帯電話やインターネットがかなり普及した今のご時世であっても、有事にはやはり単純なモシモシハイハイが有効であり、誰でもカンタンに使えるものでなければならないだろうと思うのは、私だけではないはずだ。

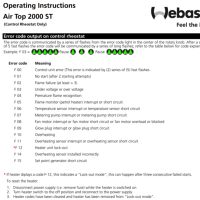

自分は決して業者の回し者では無いが、電話が寸断されても地点間通信で使えるものは、mcAccess eのような、どんな地震や災害が起きてもびくともしない山の上の中継局があって、ボタン一つで通信が出来る単純なモノのほうが、非常時も当たり前に使える単純なシステムではないかと思う。このmcAccess eは、一般人が携帯電話のように使うには少々ハードルは高いが、普段使いの道具として、一般の会社であれば本社と支社間、支社と現場担当が、そして自治体であれば町村間や出先事務所間のような地点間通信にはうってつけである。極端に言えば、普段も業務の一環として当たり前のように使っていれば、混乱は少ないってことだ。

繰り返すが、無線脳の視点としては、平常時のインフラに頼らないと成り立たない非常用・災害通信などは、いざというときに全く役に立たないと思うのだ。

拙ブログのテーマは無線脳の視点なので、今回の災害に限らず防災・災害通信について少々思うところを書いてみる。

-----引用開始-----

ライフライン寸断続く=道路冠水、停電や電話不通―奄美

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101021-00000041-jij-soci

鹿児島県奄美地方の集中豪雨で、奄美大島は21日も停電や電話の不通が広がり、交通網も寸断されるなどライフラインへの影響が続いた。県によると、奄美大島の道路は土砂崩れや冠水で計35カ所が通行止め。国土交通省鹿児島空港事務所によると、奄美空港の通信状況が悪く、管制業務に支障が出たため、同日午前の同空港発着便が一部欠航した。

NTT西日本などによると、電話交換所の浸水や土砂崩れによるケーブルの切断などで、同島の約2万9000回線中、約1万2000回線が不通になっているほか、携帯電話も通じにくくなっている。

-----引用終わり-----

世の中の技術の進歩によって、旧来からの通信手段である有線電話やFAXだけでなく、近代では携帯電話にインターネット、メールなどが、あって使えて当たり前の時代である。それらの情報通信は技術革新によってさらなる高速化や高度化、付加価値通信があたりまえになり、一般人はそれらを当たり前に享受する環境になっている。

そんな中、国民の生命財産を守るために必要な消防防災・災害対応通信もどんどん高度化し、(大層な予算を執行しての)デジタル化を推進しているが、これらは平常時のインフラがあってこそのシステム、すなわち有線通信があって初めて成り立つものだと思うのだ。今回の奄美大島の災害を例に取ると、通信の基本である有線回線が寸断され、自治体が被害状況や被災現場のニーズ、一番重要な内容であろう人間の安否の確認を行うための通信が、極めて困難な状況に陥ってしまった。これは、各報道機関による内容で承知の通りと思う。

近年、電波の有効利用という名目で、消防防災通信関係がデジタル化しつつあるが、全国一律の法律を作って期限を切り、いついつまでにやらないと金出さないよー法律に触れるよーなどと、(業者の口車に乗った霞ヶ関が)地域の実情をわきまえずに施策を実行するのは、

通信手段というものは、普段から使っているものがどんな状況にあっても安心して使えるのが大前提であり、普段使い慣れない衛星電話や、英語の頭文字を取って名付けたような、メーカー独善のシステムを売りつけてなんちゃらネットみたいな、非常時のバックアップ通信の目的だけに存在するような道具は、いざというときに役に立たないのだ。

携帯電話やインターネットがかなり普及した今のご時世であっても、有事にはやはり単純なモシモシハイハイが有効であり、誰でもカンタンに使えるものでなければならないだろうと思うのは、私だけではないはずだ。

自分は決して業者の回し者では無いが、電話が寸断されても地点間通信で使えるものは、mcAccess eのような、どんな地震や災害が起きてもびくともしない山の上の中継局があって、ボタン一つで通信が出来る単純なモノのほうが、非常時も当たり前に使える単純なシステムではないかと思う。このmcAccess eは、一般人が携帯電話のように使うには少々ハードルは高いが、普段使いの道具として、一般の会社であれば本社と支社間、支社と現場担当が、そして自治体であれば町村間や出先事務所間のような地点間通信にはうってつけである。極端に言えば、普段も業務の一環として当たり前のように使っていれば、混乱は少ないってことだ。

繰り返すが、無線脳の視点としては、平常時のインフラに頼らないと成り立たない非常用・災害通信などは、いざというときに全く役に立たないと思うのだ。