平成28年9月30日、長い歴史の1ページが閉じられた。

んな大げさな、という向きもあろうかとは思うが、海上保安庁が沿岸を航行する船舶に対して風向・風速・気圧・波浪などの気象情報を提供するラジオ放送、「船舶気象通報」が本日正午で終了した。

これは通称「灯台放送」と呼ばれ、運用が開始された1949年以来67年間、付近を航行する船舶や地元の漁業者、一部の無線マニア(笑)が利用してきたが、1時間に1回の放送だったため必要な時に情報がとれないこと、インターネットや携帯電話でも手軽に気象情報が入手出来るようになったことから、廃止が決まっていた。

かつては命がけで灯台を守った「灯台守」の皆様、海上保安庁の航路標識事務所の皆様に最大の敬意を表しつつ、私の仕事関連で現地に出向き、撮りためていた写真ライブラリーの中から、野島崎「南房総航路標識事務所」における「灯台放送」の「のじま」の内側を紹介させていただこう。

「のじま」の放送機器ラック。(ちょっとピン甘い)

手前から、レーダー波高観測装置、総合気象観測装置(風向風速気圧など)の上には送信状況確認用NRD-525受信機、1669kHz送信ラック、60MHz帯の布良鼻灯台向け連絡用無線ラック、テレホンサービス放送用の架台

この「レーダー波高観測装置」が導入されてから無人化が加速した。このシステムの導入により「天気」以外の情報が自動化されたため、灯台放送から「天気」の項目が無くなった。

野島崎灯台が有人だった頃に稼働していた気象情報入力端末。

放送時間の15分ぐらい前になると、気象情報の入力を求めるアラート音が鳴り、職員の方が天気や視程、うねりなどの情報を入力する。

放送時間直前に、もう一度、確認を求めるアラート音が鳴り、入力した情報が確定された内容が実際に放送される。夜勤もあり、深夜であっても当直がその都度入力する。

毎日23時には千葉海上保安部に電話で定時連絡も行っていた。

気象通報の送信機操作部。

第一・第二送信機があり定期的に切り換える。職員の方は毎日、測定器を接続して周波数と電力を計測して業務日誌に記載していた。

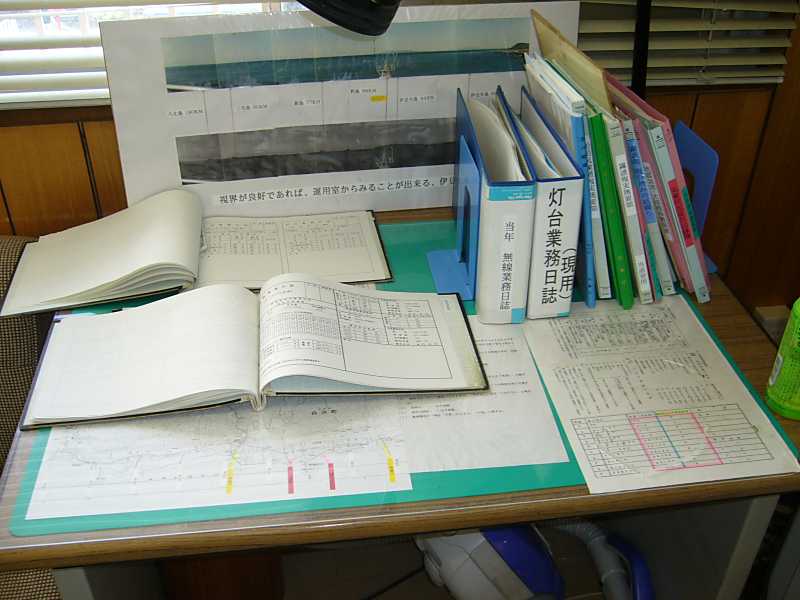

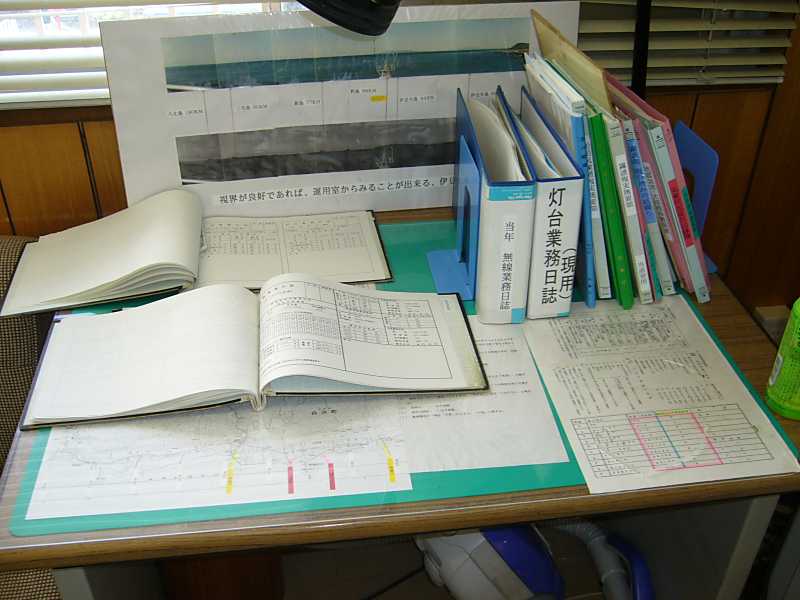

無線業務日誌。

これに毎日、放送内容と点検内容、局での出来事の記録を記載していた。

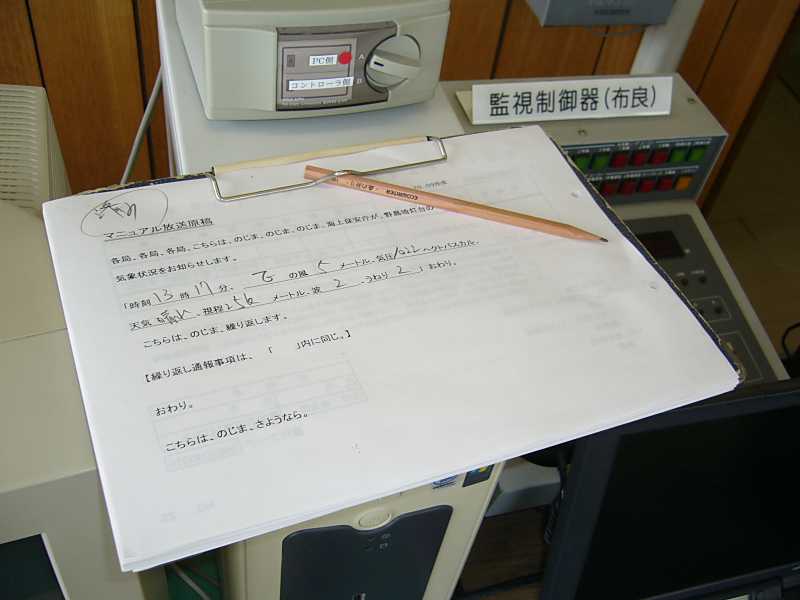

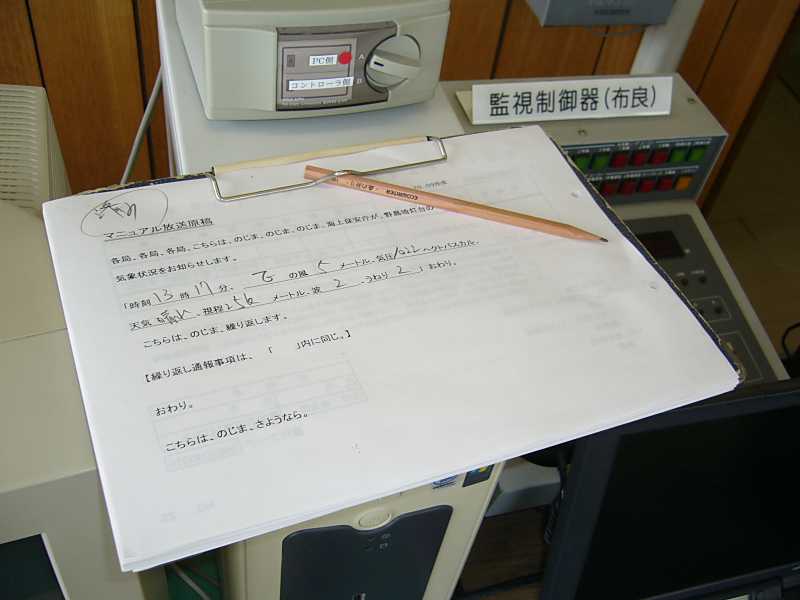

野島崎灯台における船舶気象通報のマニュアル放送用原稿。

「のじま」無人化切り換え直前(!)の有人時代、職員による最後のマニュアル放送の様子

(実は録音もあります)

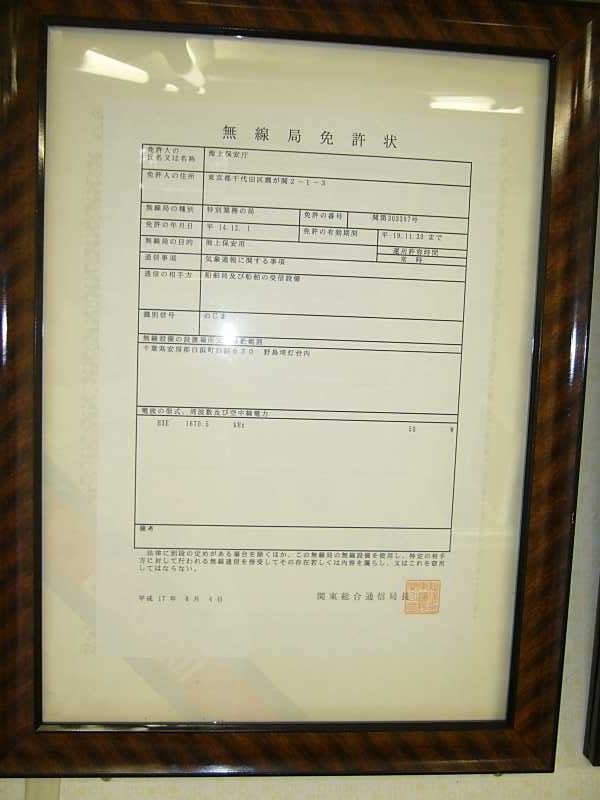

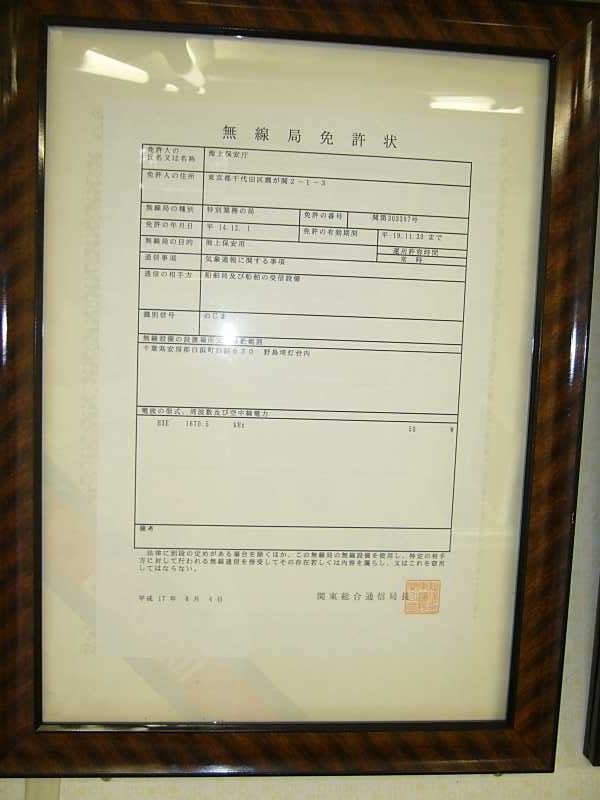

「のじま」無線局免許状(撮影当時)

67年の長きに渡り、灯台放送の業務に関わってきた職員・関係者の皆様、あらためて大変お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

んな大げさな、という向きもあろうかとは思うが、海上保安庁が沿岸を航行する船舶に対して風向・風速・気圧・波浪などの気象情報を提供するラジオ放送、「船舶気象通報」が本日正午で終了した。

これは通称「灯台放送」と呼ばれ、運用が開始された1949年以来67年間、付近を航行する船舶や地元の漁業者、一部の無線マニア(笑)が利用してきたが、1時間に1回の放送だったため必要な時に情報がとれないこと、インターネットや携帯電話でも手軽に気象情報が入手出来るようになったことから、廃止が決まっていた。

かつては命がけで灯台を守った「灯台守」の皆様、海上保安庁の航路標識事務所の皆様に最大の敬意を表しつつ、私の仕事関連で現地に出向き、撮りためていた写真ライブラリーの中から、野島崎「南房総航路標識事務所」における「灯台放送」の「のじま」の内側を紹介させていただこう。

「のじま」の放送機器ラック。(ちょっとピン甘い)

手前から、レーダー波高観測装置、総合気象観測装置(風向風速気圧など)の上には送信状況確認用NRD-525受信機、1669kHz送信ラック、60MHz帯の布良鼻灯台向け連絡用無線ラック、テレホンサービス放送用の架台

この「レーダー波高観測装置」が導入されてから無人化が加速した。このシステムの導入により「天気」以外の情報が自動化されたため、灯台放送から「天気」の項目が無くなった。

野島崎灯台が有人だった頃に稼働していた気象情報入力端末。

放送時間の15分ぐらい前になると、気象情報の入力を求めるアラート音が鳴り、職員の方が天気や視程、うねりなどの情報を入力する。

放送時間直前に、もう一度、確認を求めるアラート音が鳴り、入力した情報が確定された内容が実際に放送される。夜勤もあり、深夜であっても当直がその都度入力する。

毎日23時には千葉海上保安部に電話で定時連絡も行っていた。

気象通報の送信機操作部。

第一・第二送信機があり定期的に切り換える。職員の方は毎日、測定器を接続して周波数と電力を計測して業務日誌に記載していた。

無線業務日誌。

これに毎日、放送内容と点検内容、局での出来事の記録を記載していた。

野島崎灯台における船舶気象通報のマニュアル放送用原稿。

「のじま」無人化切り換え直前(!)の有人時代、職員による最後のマニュアル放送の様子

(実は録音もあります)

「のじま」無線局免許状(撮影当時)

67年の長きに渡り、灯台放送の業務に関わってきた職員・関係者の皆様、あらためて大変お疲れさまでした。そして、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます