2

「谷はこんなにも美しく、満ち足りているのに、この胸の奥に、虚ろが小さなひび割れのように繰り返し生まれるのは、何としたものだろう」

ある日小さな神さまは、いつものように山のてっぺんにお座りになって、自問されました。するとほほを触れてゆく風が、寂しげな笛のような音で、「悲しまないで」とささやきました。

「悲しんではいないよ。ただ少し考えているだけなのだよ」

小さな神さまは、にっこりとほほ笑んで、答えられました。しかし、考えているだけでは何も分からぬので、通りかかった季節の雨雲の神を呼び止められて、お尋ねになりました。雨雲の神は、竜のように長い裳裾を空にひきずりながら、小さな神さまの方にお顔を向けて、お答えになりました。

「どうですか。にんげんをお育てになっては」

「にんげん?」

「にんげんは、育て方も難しいのですが、おもしろいものだそうですよ?」

「ほう。それは姿が良いのですか? それとも声が良いのですか?」

「にんげんは、神のまねをするのですよ。上手に育てれば、詩歌を作り楽を奏でるようにもなるし、美しい町を造り、美しい庭なども造るそうですよ」

それを聞いたとたん、小さな神さまのお目から、ぴょんと星が一つ生まれて、火花のように空中でぱちぱち弾けました。

「なんと、詩歌などを!? いや、それはたしかにもしろい!……して、どこにゆけば、にんげんを手にいれられますか?」

「さあ、どうか。にんげんを育てておられる神にお聞きになってはどうでしょう。ちょうど、あの東の山向こうの盆地の神が、にんげんをたくさん育てておりますよ」

「ありがとう。では早速訪ねてまいりましょう」

小さな神さまは、大喜びで立ち上がられますと、深々と額を下げられました。雨雲の神は、かしこまりながら小さな神さまのお礼の心を受け取られ、やがて風を呼びながら、次の土地に雨を降らせるために、いってしまわれました。

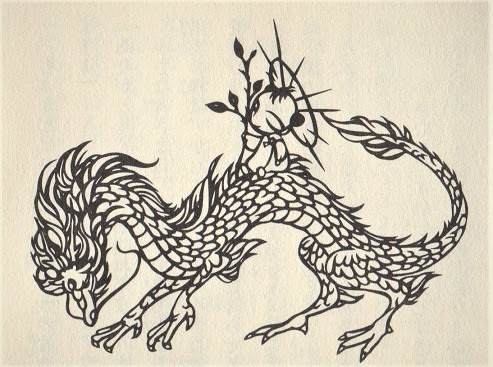

小さな神さまは、谷を見下ろされますと、ゆっくりと踊るような所作をなされ、滝の周りの水気を、くるくると糸を巻き取るように集められました。凝結した水気のかたまりに、小さな神さまが、ふっと息を吹きかけますと、風と水が瞬間渦のようにぐるぐるからみあい、それはあっという間に一匹の青い竜となって、小さな神さまの足元にかしずきました。

小さな神さまはその竜の上にひょいとお乗りになると、さっそく飛び立とうとされましたが、その前に、思い出したように、あっと声をあげられました。

「おっといかん、忘れるところだった」

小さな神さまが、片手でほほをぽっとたたかれますと、お口の中から、小さな白い珠がひとつ、飛び出しました。小さな神さまがその珠に向かって、「わがわけみなるかみ」と呼びかけられますと、珠は火花を放ってぱちぱち弾け、その中から、もうひと方の小さな神さまが、現れました。

「わたしは少し出かけてまいりますので、留守をお願いいたします」

竜に乗った元の小さな神さまがおっしゃいますと、分け身の小さな神さまは、深々とお辞儀をして、「かしこまりました」とおっしゃいました。

「よし、これでよい。では竜よ、いこう」

と小さな神さまは、東の山のてっぺんをお指しになって、おっしゃいました。すると竜は、洞窟を渡る風のように深い声で「はい」と答え、兎が跳ねるように空に躍り出ました。そして高天を吹く風に乗って一気に東の空へと飛び渡ると、目指す山の上空で、竜はゆっくりと旋回して、やがて静かに頂に降り立ちました。

小さな神さまは竜から降りられますと、またくるくると手を振って、竜を小さな水気の珠にして、懐の中へと隠しました。そして眼窩の盆地に何げなく目をやられ、その変わった様子に、目を見張られました。

緑の中を、糸を張ったように、細く白い道が縦横に走っており、その間を、小さな箱のような家々が、川底にはりつくタニシのように、一面にびっしりと並んでおりました。緑の土地は、きれいに手入れをされて、しつけのゆき届いた木々や草花が、行儀よく肩を並べておりました。そしてそれらのものの透き間に、何やらノミのように小さいものが、あちこちできゃらきゃら声をたてながら、動き、騒ぎ、飛び跳ねておりました。

よく見ると、その道や家々は、稚拙ではありますが、それなりにきれいに秩序だって並んでおり、小さいものたちは、愛らしい知性の萌芽を額に灯らせながら、愉快に笑ったり、手足を懸命に動かして働いたり、辻に立って自分の考えを披露したりしておりました。

「ほうほう……」

小さな神さまはとても感心なさったご様子で、何度もあごを引きました。にんげんは神のまねをすると聞いてはおりましたが、ここまで似ているとは思わなかったのです。胸の奥で、ざわざわと騒ぐものがあり、小さな神さまのお心の中には、たちまちのうちに情愛がわき起こりました。それは小さな神さまを、今までにないほど幸福な境地へと誘いました。しばしの間、神様はまるで愛子を見つめる母のように、にんげんたちをうっとりと見下ろしておりました。

「おお、これがにんげんか! なんとかわいいものだろう! 盆地の神に、少し分けてもらえないかと頼んでみよう」

するとその時、空気の一点を鞭打つように、すぐそばで声がしました。

(つづく)