ナナカマド(七竃)

学名:Sorbus commixta

科名/属名:バラ科 ナナカマド属

原産地:東アジア 日本 ロシア サハリンなど寒冷地

花期:6~7月 高さ:6~15m 花色:白

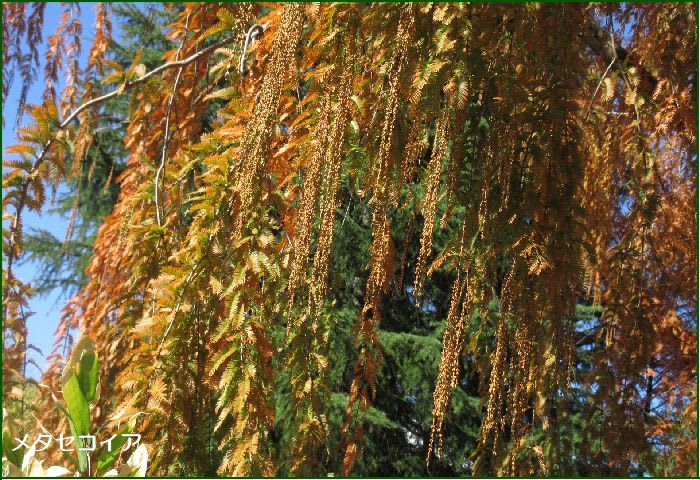

山地に生え鮮やかな紅葉と冬まで残る真っ赤な実。

鋸歯のある羽状復葉の葉が大きな特徴です。

特に北海道や本州の高い山に多く紅葉も北国が主流。

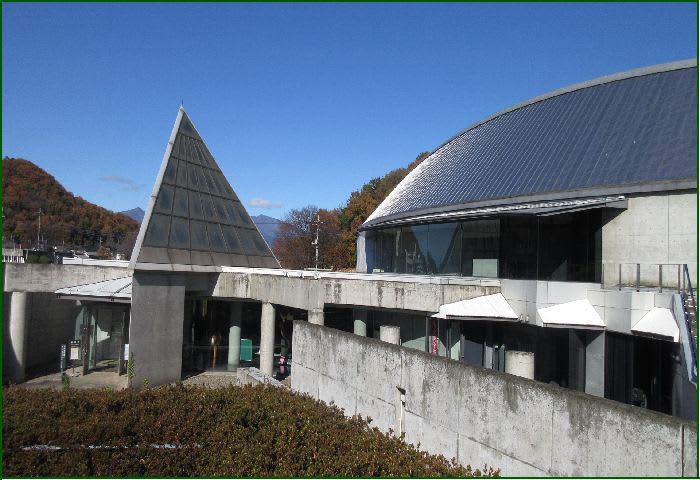

寒冷地では庭木や公園や庭園 街路樹などに植えられる。

名前の由来

燃え難く七度竈に入れてもなお燃え残る為とするのが通説です。

簡単には燃え尽きない特徴がある。古くは薪炭材として利用された。

別にナナカマドは木炭の良い材料になり炭にするのに七日間竈に入れる

必要があるからなどの説がある。

写真集から転用

花

花期は6~7月で枝先に復散房花序を出し白い花を多数咲かせる。

花弁は5個 雄蕊は20個 花柱は3~4個

花言葉

「慎重」「賢明」「私はあなたを見守る」

葉

奇数羽状復葉 小葉は4∼7対あり披針形で先が尖る。

縁には浅く鋸歯がある。 通常葉柄と葉軸は赤みを帯びる。

樹皮

暗褐色で細長い皮目がある。秋に赤い実と真っ赤な紅葉が美しい。

果実

平地では葉が緑の内に真っ赤に熟す。赤い実は青酸配糖体を含んでいる

ので猛烈な苦味と渋味があり生食には向かない。

最近では果実酒に利用される。

真っ赤な果実は葉が落ちた後も残るので野鳥を誘惑するには効果的。

キレンジャク ヒレンジャクいずれも赤い実が大好き

野鳥にとっては食料が乏しくなる冬の貴重な食べ物で

ツグミ ムクドリ カワラヒワ ウソ アトリ ヒヨドリ レンジャク類など

※雪が降っても赤い実が落ちないのは

実が腐らないのは実に含まれているソルビン酸の成分があるから。

食品業界ではこのナナカマドの実から発見されたソルビン酸の仕組みを

利用して細菌やカビの増殖を防ぐ保存料として使用している。

※ライデンボク

生け花や花店ではライデンボク略して「ライデン」と呼んでいる。

落電除けの伝承から来た名であると言われている。

昔は落雷除けの木とされ神社や城壁に植えられた。

※モミジかと近ずいて見ましたら実が生っていました。

調べて見ましたらナナカマド?かと。。。

4∼5月にかけて萼が花弁状になって小花を葉の付け根に5輪前後固まって咲かせます

4∼5月にかけて萼が花弁状になって小花を葉の付け根に5輪前後固まって咲かせます

写真集から転用

写真集から転用