1月8日の巡礼の続きです。

ここは65番相持院です。

本堂右手に赤い実を付けた大きな木があります。

クロガネモチがいっぱい実を付けていました。

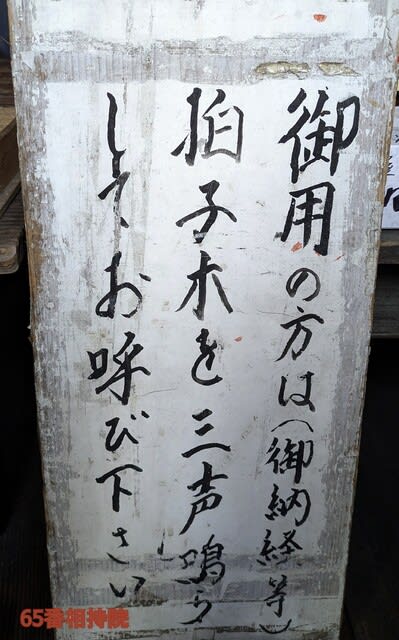

納経所の小さな戸を開けると、目の前にこのような書き物がありました。

見たことの無いような大きな重そうな拍子木がありました。

ヨイショと持ちあげ叩いてみました。とても澄んだ心地よい響きに感激しました。

音を聞きつけ、奥の方から作務衣を着た小柄のお庫裏さんらしき方が小走りで笑顔で出迎えてくださいました。

御朱印を押してもらった後、この拍子木が珍しかったので「何の木ですか?」と尋ねると、「ブビンガです」。

腑に落ちない顔の私を見て「アフリカ原産の木です」と。

更にこの木がここにある経緯も話してくださいましたが、そこは残念なことに忘れてしまいました。(^o^)

私の記憶のキャパが加齢により小さくなっています。(^o^)

「重いので一時、違う木に変えたところ、信者の方が、元の木の方が良い、とのことで又これを使っている」とのことでした。

私もその信者の方と全く同感です。

帰り際、あの美しい音色をもう一度聞いて記憶に残したい!と、願い出ると「どうぞ、どうぞ」と。

広い寒い本堂の一角で、嫌がらず優しく対応いただきました。

いつか必ず再び訪ねてもう一度あの音を聞いてみたい、と思っています。

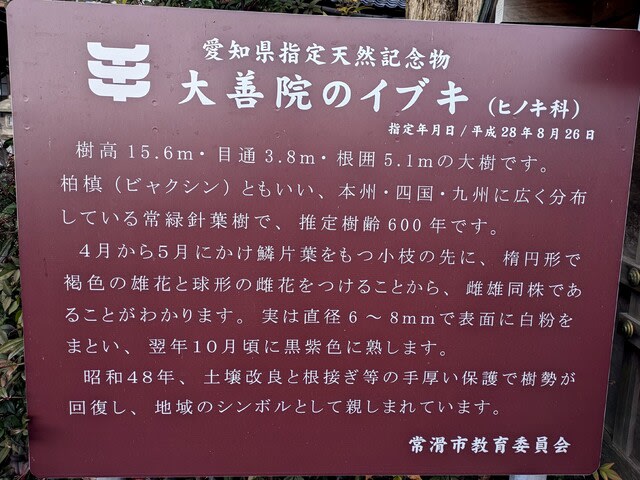

次は63番大善院です。

駐車場に車を停めるや否や、大きな木が目に入りました。

何の木だろう?

大木は樹齢600年の雌雄同株のイブキでした。

納経所でイブキのことを尋ねると、住職さんがイブキの由来を説明してくださいました。

この寺は、今まで見てきた立派な建物の寺とちょっと趣が違う、と思ったら、そのわけを教えてくださいました。

檀家を持たないで、お賽銭と寄進だけで営んでおられるとのこと。さもありなん、という感じです。

瓦寄進の案内がありました。

とても好感の持てる住職さんでした。

小さな本堂は修復中のようです。

64番宝全寺

私と同じような女性の巡礼者が一人、大師堂にお参りにみえてました。

62番洞雲寺(とううんじ)大師堂

水仙の蕾が、もうこんなに膨らんでいました。

こちらは本堂

本堂右手の納経所に行くと、人が見えず、呼び鈴の所在もわからずで、すぐ横の玄関の呼び鈴を押すと、女性が出てきて「御朱印はあちらの呼び鈴を!」と注意を受けました。

この日の最後は61番高讃寺(こうさんじ)

小高い山の上まで階段を登っていきます。大きな敷地の寺です。

階段を登ると竹藪の中に小さな山門がありました。森の中を歩く感じです。

京都法然院は行ったことがありませんが、こんな感じなんだろうか?と思いながらくぐります。

こちらが大師堂

こちらは本堂と右が納経所です。

時間が遅くなり5時寸前だったと思います。

今頃ご迷惑かな、と思いながらも納経帳を差し出すと、ご住職さんだと思いますが「遅いですよ、もうおしまいですよ」と。

もっと早く回りたかったのですが、ついつい遅くなってしまいました。(^o^)

この日は11寺を回りました。

いろんな寺を周り、それぞれの寺の様子、供養を生業とされる僧侶、お庫裏さんの人柄、応対を知りました。

注意を受けた私も反省が必要なんでしょう。ご利益を求めるばかりでなく、他の学びを得たということになります。