休憩を入れます。前の記事の『証文』の一部の、2段目、右から3つ目に『青屋』とあり

ます。『青屋』って何でしょうか? (となりの『坪立』はバクチ打ち?)

一、 座頭 舞々 猿楽 陰陽師 壁塗 土鍋師 鋳物師 辻目暗

猿曳 弦差 石切 土器師 放下師 笠縫 渡守 山守 青屋 坪立 筆結

墨師 関守 獅子舞 蓑作り 傀儡師 傾城屋 鉢叩 鐘打

沖浦和光さんと三國錬太郎さんの対談に『青屋』が出て来ます。

沖浦和光 (おきうら かずてる) さん

三國錬太郎 さん

前略

三國 私の祖父にあたる人は棺桶作りを生業(なりわい)としていたことは確かなんで

す。当時は棺桶作りというと、死穢(しえ)に関わるということで、あまり良民

社会には受け入れられない仕事として、賤視(せんし)される社会的傾向があり

ました。おそらく近世の時代からそうだったんでしょう。

沖浦 関西では、平人大工と区別されて「青屋(あおや)」大工(牢獄大工)と呼ばれた

系の大工がいました。京都を中心に文献資料の研究はかなり進められてい

ます。

三國 関東・東海地方はどうですか。その「青屋」というのはやはりの範囲に含

まれるんですか。

沖浦 「青屋」がなぜ視されたのか、諸説あるんですが、京都や奈良では、藍

(あい)の丸染めをやる染色業者が、中世からと深い結びつきがあるとい

うので賤視されていたようです。

後略

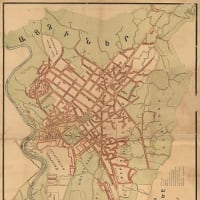

青屋大工(牢獄大工)は、江戸時代などに、寺社や一般建築の施工をする大工などに対し

て、牢獄・獄門台・芝居小屋(芝居小屋が含まれている事に注意!お祭りの設営や屋台・

出店などはどうだったんでしょうか、、、?)などの建物を手掛けた大工または大工集団

の呼称のようで、京都では清水坂の周辺か、壬生寺の周辺に住んでいたとされています。

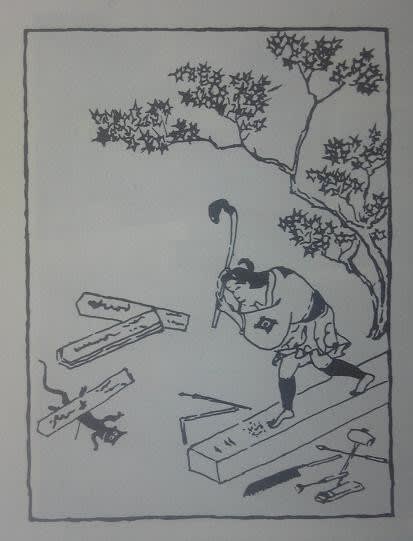

『女大工』は、井原西鶴の「西鶴諸国ばなし」の中に出てくるのです。

道具箱には錐(きり)・鉋(かんな)・墨壷(すみつぼ)・曲尺・顔も三寸の見直し、

中低(なかびく)なる女房手足逞しき、大工の上手にて世を渡り、一条小反橋に

住みにけるとなり。

『顔も三寸の見直し』は、「顔の造作は9センチくらい修正すれば問題ない」くらいの

意味で、『中低(なかびく)なる』は、「鼻が低い」の意味だと思うんですけど、江戸

時代はすでに鼻は高いほうが美人とされていたんでしょうか?『一条小反橋に住みにけ

る』は、現在の「一条戻橋(いちじょうもどりばし)の近くに住んでいた」の事で、宮中

の女性の部屋の修理・修繕の仕事をするのに、御所が近くて好都合だったようなのです。

一条戻橋 につづく

追記 『顔も三寸の見直し』は、今ならセクハラなので気をつけましょう。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます