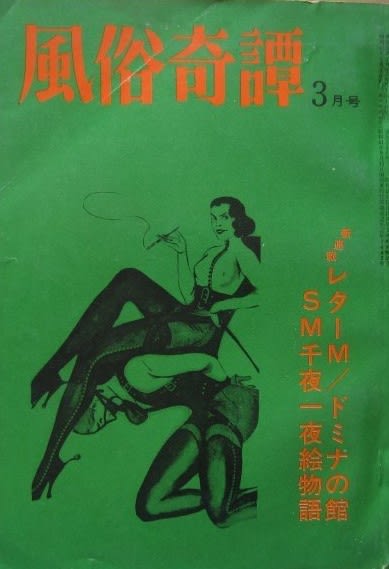

国立国会図書館から研究用資料として複写してきた資料『風俗奇譚』の昭和49年3月号と4月号に小説『蒼い岩漿』が掲載されていました。作者は鹿島一人氏。いろいろと検索してみましたが、どのような方か不明です。

逆に言うと不明であることから、この作品が今後も日の目を見ないということかもしれません。

こうしたこともあり『蒼い岩漿』をこのブログで再録いたします。

昭和49年、巨人軍の長嶋茂雄が引退し、セブンイレブンが1号店を開業した年です。

その年、女装子さんと女装子愛好者さんたちがどのような小説を好んでいたか。

少しタイムカプセルに入って、昭和の世界で風俗奇譚を読んでみてください。

蒼い岩漿 鹿島一人

新しい職場

結婚が第二の人生とするならば、伸一はいま、第三の人生を過ごしていた。

二十三歳の春、平凡な見合い結婚をし、百合江との新婚生活も三年で破局を迎えてしまった。二人の間に、離婚をしなければならない決定的な理由はなかった。強いてあげれば、身寄りのない伸一が、結婚後、百合江の実家の家業を手伝うようになったことかも知れない。

米穀商を営む百合江の実家に同居し、伸一よりも二つ年上の彼女は、一人娘で我がままに育てられたせいもあって、何かにつけて支配的であった。そのうえ義父母の目を意識して動き回る伸一の態度が、百合江一家にはたよりなく映っていたのか、恐る恐る離婚を申し出た伸一に、まるで使用人をやめさせるよ うな態度で、あっさり引き受けてくれた。

百合江との三年間の生活が、伸一に女性不信感というか、女性恐怖症のようなものを植えつけたとしても、それは決して不自然ではなかった。

地方の私立大学の、夜間部中退という伸一を、一流企業が相手にしてくれるはずがなかった。

百合江の実家を飛び出して、寝る所もない伸一は、「独身寮完備」と新聞広告に載っている求人欄をたよってK工業に応募した。

従業員二百人足らずのK工業は、大手自動社会社の下請けをする部品メーカーだった。

面接試験の場所にあてがえられている応援間には、社長の大場がみずから人事担当の重役と共に立ち会っていた。

ひととおりの常識的な応答のあと、大場が口を開いた。

「で、一応、採用するとして、いつから出社できるかね」

伸一は、離婚した理由、今夜の常宿もないことなどを正直に話して、できれば今夜からでも独身寮に入り、すぐに出社したい旨を、少々無理かとも思ったが申し入れてみた。

大きなゼスチュアで一つ一つうなずきながら伸一の話を聞いていた大場は、

「よろしい。今夜から来なさい」

と言ってくれた。

「 ありがとうございます」

思わず伸一は頭を下げていた。

大場はそれには答えず、横に並ぶ人事担当の重役のほうに体を向けながら、

「一応、私の運転手兼秘書ということで採用にしましょう。秘書となると、毎日の私の行動に合わせてもらわなければいけないので、 皆と同じ独身寮では何 かと不便じゃないかと 思うんだが・・・・・・どこか に適当なアパートはないかね」

「は。一応、総務課のほうにあたってみます」

人事担当の重役は立ち上がると、室内の電話で、ふた言み言話をしていたが、受話器を置くと、

「横浜のマンションなら一組あいているそうですが、あそこはどうも……」

終わりのほうの語尾をにごして、言い渋る彼の言葉を引き継いで大場が言った。

「豪華すぎるというのかね。かまわない。そこにしなさい。年のせいか、私も毎日、鎌倉から通うのがつらくなって来た。時々は私もそこに泊まるようにするから、そのように手配しなさい」

中小企業の社長らしく大場は、独裁的にてきぱきと都下に指示を与えていた。

大場は、部品工場のほかに不動産会社も経営し、東京近辺にいくつかのマンションを持っていた。横浜のマンションもその中の一つだった。

大場は伸一のほうに体の向きを直すと、

「お聞きのようなわけですが、よろしいですか」

伸一に異存のあるはずがなかった。

「ハイ。よろしくお願いいたします」

「よし、決まった。ではどこかで、ぶらぶらしていて、五時ごろ、また来てください。その時、部屋を案内しながら、こまかい打ち合わせをしましょう」 続く

逆に言うと不明であることから、この作品が今後も日の目を見ないということかもしれません。

こうしたこともあり『蒼い岩漿』をこのブログで再録いたします。

昭和49年、巨人軍の長嶋茂雄が引退し、セブンイレブンが1号店を開業した年です。

その年、女装子さんと女装子愛好者さんたちがどのような小説を好んでいたか。

少しタイムカプセルに入って、昭和の世界で風俗奇譚を読んでみてください。

蒼い岩漿 鹿島一人

新しい職場

結婚が第二の人生とするならば、伸一はいま、第三の人生を過ごしていた。

二十三歳の春、平凡な見合い結婚をし、百合江との新婚生活も三年で破局を迎えてしまった。二人の間に、離婚をしなければならない決定的な理由はなかった。強いてあげれば、身寄りのない伸一が、結婚後、百合江の実家の家業を手伝うようになったことかも知れない。

米穀商を営む百合江の実家に同居し、伸一よりも二つ年上の彼女は、一人娘で我がままに育てられたせいもあって、何かにつけて支配的であった。そのうえ義父母の目を意識して動き回る伸一の態度が、百合江一家にはたよりなく映っていたのか、恐る恐る離婚を申し出た伸一に、まるで使用人をやめさせるよ うな態度で、あっさり引き受けてくれた。

百合江との三年間の生活が、伸一に女性不信感というか、女性恐怖症のようなものを植えつけたとしても、それは決して不自然ではなかった。

地方の私立大学の、夜間部中退という伸一を、一流企業が相手にしてくれるはずがなかった。

百合江の実家を飛び出して、寝る所もない伸一は、「独身寮完備」と新聞広告に載っている求人欄をたよってK工業に応募した。

従業員二百人足らずのK工業は、大手自動社会社の下請けをする部品メーカーだった。

面接試験の場所にあてがえられている応援間には、社長の大場がみずから人事担当の重役と共に立ち会っていた。

ひととおりの常識的な応答のあと、大場が口を開いた。

「で、一応、採用するとして、いつから出社できるかね」

伸一は、離婚した理由、今夜の常宿もないことなどを正直に話して、できれば今夜からでも独身寮に入り、すぐに出社したい旨を、少々無理かとも思ったが申し入れてみた。

大きなゼスチュアで一つ一つうなずきながら伸一の話を聞いていた大場は、

「よろしい。今夜から来なさい」

と言ってくれた。

「 ありがとうございます」

思わず伸一は頭を下げていた。

大場はそれには答えず、横に並ぶ人事担当の重役のほうに体を向けながら、

「一応、私の運転手兼秘書ということで採用にしましょう。秘書となると、毎日の私の行動に合わせてもらわなければいけないので、 皆と同じ独身寮では何 かと不便じゃないかと 思うんだが・・・・・・どこか に適当なアパートはないかね」

「は。一応、総務課のほうにあたってみます」

人事担当の重役は立ち上がると、室内の電話で、ふた言み言話をしていたが、受話器を置くと、

「横浜のマンションなら一組あいているそうですが、あそこはどうも……」

終わりのほうの語尾をにごして、言い渋る彼の言葉を引き継いで大場が言った。

「豪華すぎるというのかね。かまわない。そこにしなさい。年のせいか、私も毎日、鎌倉から通うのがつらくなって来た。時々は私もそこに泊まるようにするから、そのように手配しなさい」

中小企業の社長らしく大場は、独裁的にてきぱきと都下に指示を与えていた。

大場は、部品工場のほかに不動産会社も経営し、東京近辺にいくつかのマンションを持っていた。横浜のマンションもその中の一つだった。

大場は伸一のほうに体の向きを直すと、

「お聞きのようなわけですが、よろしいですか」

伸一に異存のあるはずがなかった。

「ハイ。よろしくお願いいたします」

「よし、決まった。ではどこかで、ぶらぶらしていて、五時ごろ、また来てください。その時、部屋を案内しながら、こまかい打ち合わせをしましょう」 続く