先日の集中豪雨で多大な被害を受けた福島と新潟

尾瀬はその両県にまたがっている為、木道が損壊するなど

かなりの被害を受けて、通行止めの箇所もある。

(私の8月4日のブログ参照)

前回の至仏山登山では、雷に遭遇して逃げ帰った為

充分に観察できなかった思いがあり、再び至仏山に登る事にした。

8月8日月曜日、夜中の3時過ぎに自宅を出て、勝手知ったる

日光の金精峠を越えて、尾瀬の鳩待峠に行った。

奥日光・戦場ヶ原の朝霧・8日朝5時23分 三本松展望台から

朝日を浴びた金精山

金精トンネルの脇の山の崩壊地は、治山工事が続く

戸倉の第一駐車場に行ったら、鳩待峠の駐車場に行けるから

行ってくださいと言う。

時間的にもう満車だろうと思っていたが、まだ空きがあると言う

帰りの時間を気にしなくて良いから、それは好都合とばかり

鳩待峠に向かった。

7月の三連休に、花友と来たとき、鳩待峠は、帰りのバス待ちで千人以上が

並んでいた。

花友の父親が言っていたという

鳩待峠はバス待ち峠

と言う言葉を思い出して、うまい事を言うなと感心したものだ。

まさに「バス待ち峠」状態であった。

それでも客は昨年より減ったのだとタクシーの運転手さんが言っていた。

やっぱり原発の影響なのだろう。

途中で先行する車に追いついた。三台が連なっていた。

どうやら先頭の車が遅いため、後の車もイライラしながら続いている

ようだ。

不思議なもので、こういう人ほど道を譲らない。

人間の性格のおもしろいところで、苦笑するほかない。

また一台私の後につながった。

鳩待峠の至仏山登山口

鳩待峠の駐車場に着くと、まだ駐まっている車は少なく、あいている

スペースに駐めた。

駐車場の奥は、木道工事などの資材置き場とヘリポートを兼ねている。

駐車料金を徴収する人に2千5百円を払って、券を窓から見える

フロントに置いた。

あの先頭を走っていた車は、上のバス停のそばの駐車場に止める

つもりだったらしい。

「上の駐車場は満車です。」と徴収係が言うのに、何度も同じ事を

聞いている。徴収係の人もあきれて、肩をすくめていた。

帰りのバスを気にしなくて良いので、ゆっくり支度してトイレもすませた。

登山口の入山届けが一枚も無いので、案内係の人に言うと

「用紙は片品村が管理しているので無い」という

仕方が無いので書かずに登ることにした。7時32分登山口を出発

登るにつれて、大雨の影響が現れ始めた。以下の写真参照

土が流された登山道

1メートル近く掘られた登山道

脇からのぞくとこんな感じ

上に行くと、登山道の真ん中が掘れて溝になった道が続く

階段には上から流されてきた小石が溜まっている。

アリドオシラン・ラン科 登山道の脇に沢山咲いているが、以外と気づかない

タケシマランの実

たぶんオオレイジンソウ・キンポウゲ科 毒草の鳥兜の仲間

木製の階段

テプコのマークが入った木道と階段は、平成22年度の施設を現す年号が有った。

木道の施設には、1メートルにつき12万円の費用がかかるという。

大スポンサーの東電が、原発事故で沈没して、今後の木道はどうなるのだろう

階段を上り詰めると、1886メートルの尾根上のピークを避けるように

左に曲がって木道を登るようになる。

木道の脇には、アカフタチツボスミレの群落があり、斑の模様のきれいな

葉っぱが無数に有る。花の時期の6月が至仏山に登れないのが残念だ

花を見ようと思ったら、7月1日に来るほか無いかも(咲き残り期待で)

アカフタチツボスミレの葉、葉脈沿いに紅紫色の斑が入っている

ここは南側が開けた展望の良い木道で、振り返ると燧岳も見え、日光の山々や

皇海山、袈裟丸山も遠望する。

燧ヶ岳も見える

燧ヶ岳展望図

日光の山々

日光の山々の展望図

やがて前方左に雄大な上州武尊や笠ヶ岳が見えてくる。

晴れていれば、武尊の左に赤城の山々や時には富士山も見えるという。

赤城と武尊

赤城と武尊の展望図

尾瀬の笠ヶ岳、蛇紋岩の山で群馬県の保護地域に指定されたお花畑がある

前回は花が咲いていた木に実がなっていた。

それらの実を眺めながら、緩やかに木道を登ると

やがて平坦な木道になって、再び北側の山腹に抜けると

鳩待峠2キロ、至仏山2.5キロの道標が有る

そして再び木製の階段を登ると、尾瀬ヶ原と燧ヶ岳を見渡す

トカゲ岩の展望地に出る。

通称トカゲ岩、尾瀬ヶ原が見えるので「原見岩」と呼ばれる

トカゲ岩の付近は、小湿原がありお花畑でも有る。

原見岩付近から尾瀬ヶ原と燧岳を望む

原見岩付近からの展望図

「 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)

数値地図50000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)

数値地図50mメッシュ(標高) 及び数値地図10mメッシュ(火山標高) を使用した。

(承認番号 平22業使、第446号) 」

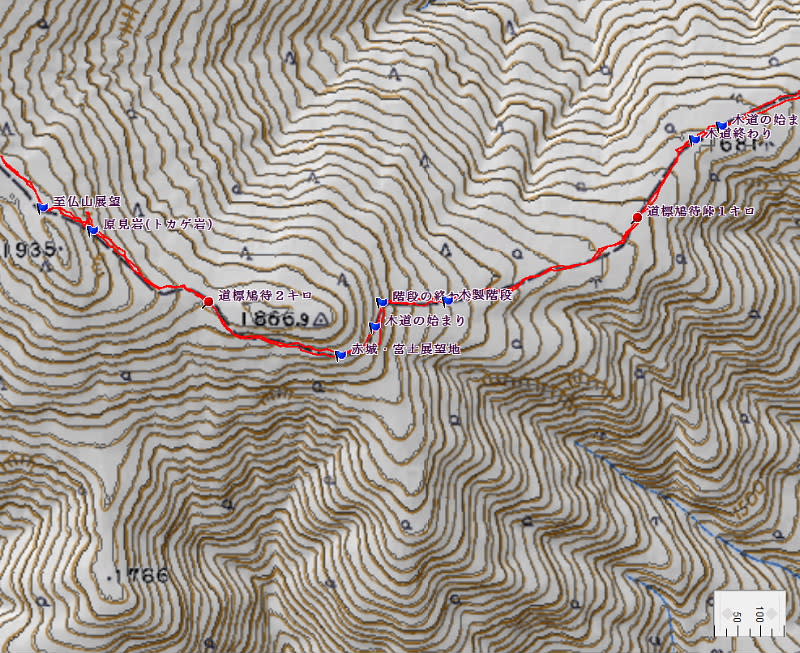

今回の登山ルートのGPS軌跡図を追加

今回の登山は、前回の雷で逃げ出した地点までのピストンとした

赤い印が、道標および山頂のマーク、青旗は個人的なマークなので

無視してもかまわない。

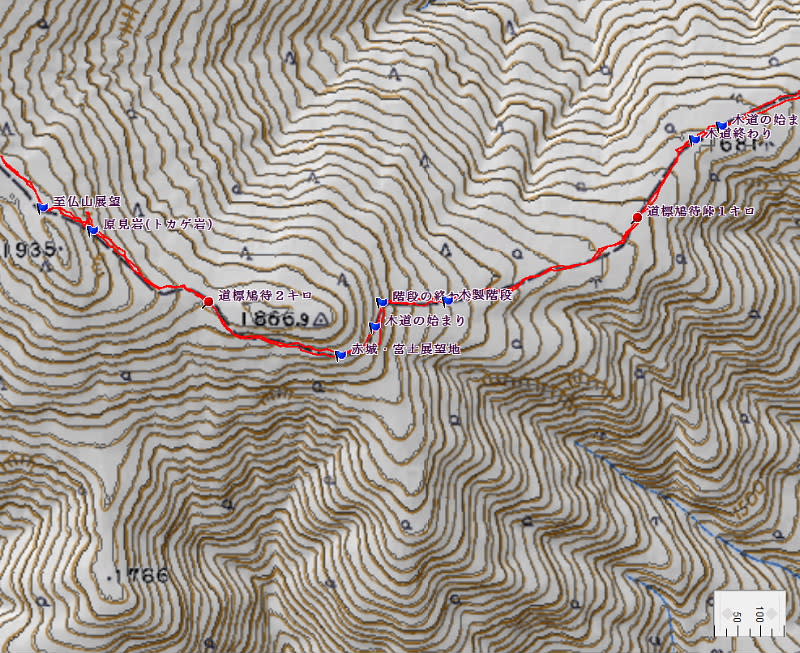

上の地図の部分拡大、1866メートルのピーク付近のポイントが

重なって見にくいので、拡大した

特に木製の階段の始まりと終わりポイントが読めないかも。

小至仏山付近の部分拡大、特に展望の良いベンチと右に張り出した

展望地の位置が重なったので、拡大表示した

付近はお花畑で、エゾウサギギク、ハクサンチドリ、ヒオウギアヤメ

などが咲いていた。

ここから少し登ると、オゼソウの群落地が有る

尾瀬はその両県にまたがっている為、木道が損壊するなど

かなりの被害を受けて、通行止めの箇所もある。

(私の8月4日のブログ参照)

前回の至仏山登山では、雷に遭遇して逃げ帰った為

充分に観察できなかった思いがあり、再び至仏山に登る事にした。

8月8日月曜日、夜中の3時過ぎに自宅を出て、勝手知ったる

日光の金精峠を越えて、尾瀬の鳩待峠に行った。

奥日光・戦場ヶ原の朝霧・8日朝5時23分 三本松展望台から

朝日を浴びた金精山

金精トンネルの脇の山の崩壊地は、治山工事が続く

戸倉の第一駐車場に行ったら、鳩待峠の駐車場に行けるから

行ってくださいと言う。

時間的にもう満車だろうと思っていたが、まだ空きがあると言う

帰りの時間を気にしなくて良いから、それは好都合とばかり

鳩待峠に向かった。

7月の三連休に、花友と来たとき、鳩待峠は、帰りのバス待ちで千人以上が

並んでいた。

花友の父親が言っていたという

鳩待峠はバス待ち峠

と言う言葉を思い出して、うまい事を言うなと感心したものだ。

まさに「バス待ち峠」状態であった。

それでも客は昨年より減ったのだとタクシーの運転手さんが言っていた。

やっぱり原発の影響なのだろう。

途中で先行する車に追いついた。三台が連なっていた。

どうやら先頭の車が遅いため、後の車もイライラしながら続いている

ようだ。

不思議なもので、こういう人ほど道を譲らない。

人間の性格のおもしろいところで、苦笑するほかない。

また一台私の後につながった。

鳩待峠の至仏山登山口

鳩待峠の駐車場に着くと、まだ駐まっている車は少なく、あいている

スペースに駐めた。

駐車場の奥は、木道工事などの資材置き場とヘリポートを兼ねている。

駐車料金を徴収する人に2千5百円を払って、券を窓から見える

フロントに置いた。

あの先頭を走っていた車は、上のバス停のそばの駐車場に止める

つもりだったらしい。

「上の駐車場は満車です。」と徴収係が言うのに、何度も同じ事を

聞いている。徴収係の人もあきれて、肩をすくめていた。

帰りのバスを気にしなくて良いので、ゆっくり支度してトイレもすませた。

登山口の入山届けが一枚も無いので、案内係の人に言うと

「用紙は片品村が管理しているので無い」という

仕方が無いので書かずに登ることにした。7時32分登山口を出発

登るにつれて、大雨の影響が現れ始めた。以下の写真参照

土が流された登山道

1メートル近く掘られた登山道

脇からのぞくとこんな感じ

上に行くと、登山道の真ん中が掘れて溝になった道が続く

階段には上から流されてきた小石が溜まっている。

アリドオシラン・ラン科 登山道の脇に沢山咲いているが、以外と気づかない

タケシマランの実

たぶんオオレイジンソウ・キンポウゲ科 毒草の鳥兜の仲間

木製の階段

テプコのマークが入った木道と階段は、平成22年度の施設を現す年号が有った。

木道の施設には、1メートルにつき12万円の費用がかかるという。

大スポンサーの東電が、原発事故で沈没して、今後の木道はどうなるのだろう

階段を上り詰めると、1886メートルの尾根上のピークを避けるように

左に曲がって木道を登るようになる。

木道の脇には、アカフタチツボスミレの群落があり、斑の模様のきれいな

葉っぱが無数に有る。花の時期の6月が至仏山に登れないのが残念だ

花を見ようと思ったら、7月1日に来るほか無いかも(咲き残り期待で)

アカフタチツボスミレの葉、葉脈沿いに紅紫色の斑が入っている

ここは南側が開けた展望の良い木道で、振り返ると燧岳も見え、日光の山々や

皇海山、袈裟丸山も遠望する。

燧ヶ岳も見える

燧ヶ岳展望図

日光の山々

日光の山々の展望図

やがて前方左に雄大な上州武尊や笠ヶ岳が見えてくる。

晴れていれば、武尊の左に赤城の山々や時には富士山も見えるという。

赤城と武尊

赤城と武尊の展望図

尾瀬の笠ヶ岳、蛇紋岩の山で群馬県の保護地域に指定されたお花畑がある

前回は花が咲いていた木に実がなっていた。

それらの実を眺めながら、緩やかに木道を登ると

やがて平坦な木道になって、再び北側の山腹に抜けると

鳩待峠2キロ、至仏山2.5キロの道標が有る

そして再び木製の階段を登ると、尾瀬ヶ原と燧ヶ岳を見渡す

トカゲ岩の展望地に出る。

通称トカゲ岩、尾瀬ヶ原が見えるので「原見岩」と呼ばれる

トカゲ岩の付近は、小湿原がありお花畑でも有る。

原見岩付近から尾瀬ヶ原と燧岳を望む

原見岩付近からの展望図

「 この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)

数値地図50000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)

数値地図50mメッシュ(標高) 及び数値地図10mメッシュ(火山標高) を使用した。

(承認番号 平22業使、第446号) 」

今回の登山ルートのGPS軌跡図を追加

今回の登山は、前回の雷で逃げ出した地点までのピストンとした

赤い印が、道標および山頂のマーク、青旗は個人的なマークなので

無視してもかまわない。

上の地図の部分拡大、1866メートルのピーク付近のポイントが

重なって見にくいので、拡大した

特に木製の階段の始まりと終わりポイントが読めないかも。

小至仏山付近の部分拡大、特に展望の良いベンチと右に張り出した

展望地の位置が重なったので、拡大表示した

付近はお花畑で、エゾウサギギク、ハクサンチドリ、ヒオウギアヤメ

などが咲いていた。

ここから少し登ると、オゼソウの群落地が有る