※2024.10.31更新 防火貯水槽の蓋2枚、電線共同溝の蓋1枚を追加しました。

※2023.06.01更新 電線共同溝の蓋1枚を追加しました。

※2022.11.10更新 消火栓、防火貯水槽、制水弁、排泥弁、安全弁、自治体管路、多角点などの蓋を16枚追加しました。

今回は、国分寺市で出会った上水道関係他の蓋を中心に整理します。

国分寺市は、昭和50年2月に上水道事業を東京都水道局の上水事業に一元化しました。そのような状況があり、東京都のマークが入った上水関係の蓋は見付かりますが、国分寺市の章やマークが入っている上水道関係の蓋(消火栓、仕切弁、制水弁、空気弁など)は、あまり見つかりませんでした。

最初は、消防関係で消火栓の蓋です。

こちらは、「国分寺水道」と書かれた、かなり古そうな消火栓蓋です。

こちらの蓋には、上部に東京都の都章、下部には「国分寺市」と書かれています。

(2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

次は、防火貯水槽の蓋です。

こちらは、「防火水槽」の表記です。

(2024.10.31追加)

(2024.10.31追加)

こちらは、「防火貯水槽」の表記です。

(2024.10.31追加)

(2024.10.31追加)

こちらは、「防火用水槽」の表記です。 (2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

こちらは、オレンジ色で囲まれていますが表記はありません。

次は上水道の制水弁蓋です。

(2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

(2022.11.10追加2)

こちらは、「制水弁室」の表記です。 (2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

こちらは空気弁の蓋です。

こちらは排泥弁の蓋です。 (2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

こちらは「排泥室」の表記です。 (2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

こちらは「安全弁」と表記されています。

前記の「消火栓」と同様の「国分寺水道」と表記されたかなり古そうな蓋です。 (2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

こちらは、通信関係で共同電線構(CCBOX)の蓋です。

中央の市章の下に「CCBOX」の文字が書かれています。 (2023.06.01追加)

(2023.06.01追加)

こちらの蓋には「CCBOX」表記はありませんが、他自治体で見るCCBOXの蓋に類似しているのでこちらに掲載しました。

(2024.10.31追加)

(2024.10.31追加)

こちらは角蓋です。

こちらは「自治体管路」と表記された蓋です。

中央に「NTT」のロゴマークの表記があります。 (2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

こちらは中央に「CATV」の表記があります。 (2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

こちらは、かなり大きな角蓋です。

中央には「東京電力㈱」のロゴマークの表記があります。

(2022.11.10追加2)

(2022.11.10追加2)

こちらの蓋は「電気」の表記があります。 (2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

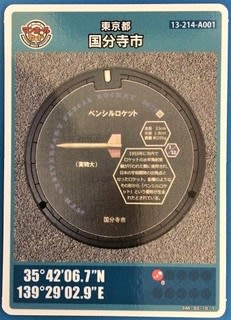

最後は公共基準点の蓋です。

こちらは「基準点」の表記です。

こちらは「多角点」の表記です。

(2022.11.10追加)

(2022.11.10追加)

以上で、その2.上水道関係他の整理を終了します。

(2023.05.29追加)

(2023.05.29追加)

(2024.10.27追加)

(2024.10.27追加)

(2024.10.27追加)

(2024.10.27追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2024.10.27追加)

(2024.10.27追加)

(2023.05.29追加)

(2023.05.29追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2024.10.27追加)

(2024.10.27追加)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加2)

(2022.11.08追加2)

(2024.10.27追加)

(2024.10.27追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2024.10.27追加)

(2024.10.27追加) (2023.05.29追加)

(2023.05.29追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)  (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加5)

(2022.11.08追加5) (2024.10.27追加)

(2024.10.27追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2024.10.27追加)

(2024.10.27追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加) (2022.11.08追加)

(2022.11.08追加)

(2024.10.22追加)

(2024.10.22追加)

(2024.10.22追加)

(2024.10.22追加)

(2024.10.22追加)

(2024.10.22追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(202209.26追加) (2023.11.11追加)

(2023.11.11追加) (2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2023.11.11追加・左)

(2023.11.11追加・左)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(2023.11.11追加2)

(2023.11.11追加2)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(2024.10.22追加)

(2024.10.22追加)

(2023.11.11追加2)

(2023.11.11追加2)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(202209.26追加)

(2023.11.11追加2)

(2023.11.11追加2)

(2024.10.22追加)

(2024.10.22追加)

(2023.11.11追加2)

(2023.11.11追加2) (2023.11.11追加)

(2023.11.11追加)

(2024.10.22追加)

(2024.10.22追加)

(2023.11.11追加2)

(2023.11.11追加2)

(2024.10.12追加)

(2024.10.12追加)

(2024.10.12追加)

(2024.10.12追加)

(2024.10.10追加)

(2024.10.10追加)

(2024.10.10追加)

(2024.10.10追加)

(2024.10.10追加)

(2024.10.10追加)

(2024.10.10追加)

(2024.10.10追加)

(2024.10.10追加2)

(2024.10.10追加2)