≪耳赤の一局と坂田栄男『囲碁名言集』≫

前回のブログでは、坂田栄男『囲碁名言集』(有紀書房、1988年[1992年版])の目次を紹介した。

さて、今回のブログから、その坂田栄男九段の本の内容を紹介してみたい。内容は多岐にわたるので、私の興味をひいた項目を述べることにする。

今回は、まず、下島陽平八段の著作を参考にして、坂田栄男九段の棋風について記しておく。そして、坂田栄男九段の本の目次にあった、「碁は調和にあり」(呉清源)について紹介しておく。

また、目次にもあった「碁というものは、妙手を打って勝つことよりも、悪手を打って負けることのほうが多い」の項目で、妙手について記した中で、「耳赤の碁」に関して言及している。

いわゆる「耳赤の一局」は、囲碁史上、誰も興味のある一局である。この点について、次のような執筆項目で、少し詳しく解説してみたい。

・百田尚樹『幻庵(下)』にみえる「耳赤の局」

・石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』にみえる耳赤の一手

・「耳赤の一手」~武宮正樹氏の著作より

【坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房はこちらから】

囲碁名言集

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

坂田栄男九段の著作を紹介する前に、その棋風について、下島陽平八段が、『棋風別! あなたに合った囲碁上達法』(マイナビ出版、2019年、39頁~53頁)の「第3章 坂田栄男九段~実利、スピード~」に述べておられる。

坂田栄男九段は、昭和の時代の絶対王者として君臨し、数々の大記録を打ち立てた大棋士であるといわれる。

趙治勲氏に破られるまで、長きに渡り、最多タイトル数の記録を持っていた。タイトル戦の少なかった時代に、64個を獲得した。数ある記録の中で、年間成績30勝2敗、勝率9割3分8厘が、下島陽平氏はすごいという。坂田九段の打っている相手は、その時代を彩る一流棋士ばかりで、1年間に2局しか負けていないというのは、凄まじい数字であるとする。

他を寄せ付けない絶対王者だった坂田九段の大きな特徴を、「実利」と「スピード」と、下島氏は捉え、それを第3章の見出しとしている。

また、坂田九段を形容するニックネームは多く、「シノギの坂田」「カミソリ坂田」などがある。ニックネームが多いことはすなわち、長所が多いということであるようだ。実利を稼いでシノいで、勝ってしまうイメージが強い。それは、坂田九段が生み出した究極のフォームであった。

下島氏は、もう一つ、坂田九段といえば、「三々」のイメージも強いという。

現在は、三々から打ち出したり、「星にダイレクト三々」のように、いきなり三々に打ち込んだりする手が、AIの影響で多くなっている。

坂田九段は、そういったものが出現する60年も70年も前から三々を多用している。

(今、健在なら、AIの打つ三々に対しての感想を聞いてみたいという)

坂田栄男九段は「勝負師」という言葉が一番似合う棋士だと、下島氏はいう。

(下島陽平『棋風別! あなたに合った囲碁上達法』マイナビ出版、2019年、40頁、52頁~53頁)

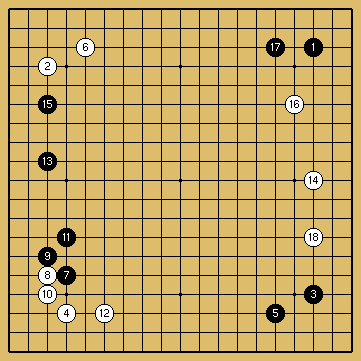

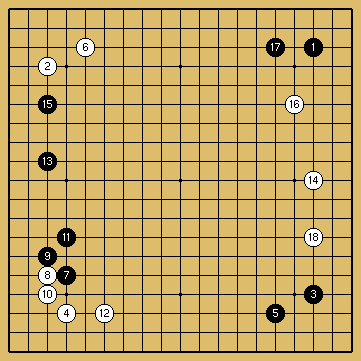

さて、「実利」と「スピード」という坂田九段の棋風を如実に示す棋譜を、3局ほど、下島氏はあげている。そのうちの1局は、次のようなものである。

【坂田栄男九段の棋風を示す対局】

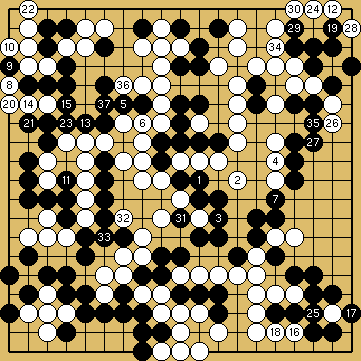

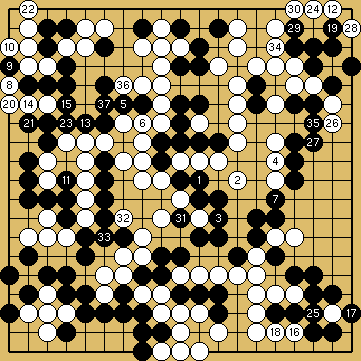

≪棋譜≫(41頁のテーマ図1)

棋譜再生

棋譜再生

☆先番は坂田栄男名人で、白番は藤沢秀行九段である。

坂田九段といえば三々。白番の藤沢九段は、厚み派の最右翼といえるライバル棋士であった。

※ここ18手までは、まだ両棋士の特徴が現れている展開ではないという。

次の坂田九段の一手から大きく特徴が現れる。

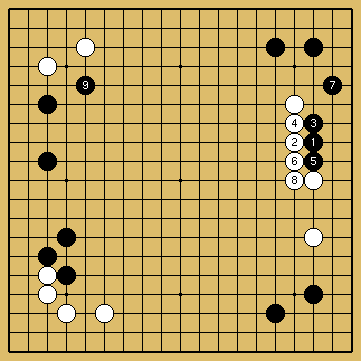

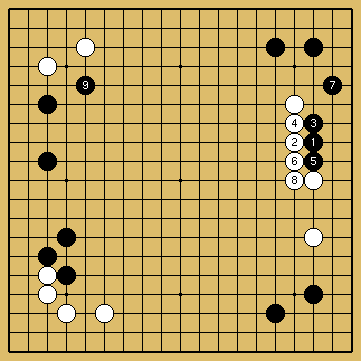

【坂田栄男九段の実利とスピード】

≪棋譜≫(43頁の実戦の進行より)

棋譜再生

棋譜再生

・坂田九段が選んだのは、黒1の打ち込み。

・白4まではほぼ必然であるが、ここで黒5を一本打ってから、7に戻ったのが緩まない打ち方であるようだ。

・白8の守りを催促し、黒9へ回る。

※ここで、実利を得ながら、スピードで優位に立っていると、下島氏は解説している。

(下島陽平『棋風別! あなたに合った囲碁上達法』マイナビ出版、2019年、39頁~53頁)

【下島陽平『棋風別! あなたに合った囲碁上達法』マイナビ出版はこちらから】

棋風別!あなたに合った囲碁上達法 (囲碁人ブックス)

呉清源九段は、いろいろ示唆に富んだことをいわれている。

この「碁は調和にあり」という言葉は、そのうちでももっとも有名なものである。

盤上における実利と厚みとの調和。対局者の技量と人格との調和。それらをみんなひっくるめて、白と黒との調和の上に、碁というものは成りたっている。そういう考え方である。

その調和を破らぬように打って行けば、負けることはない。しかし双方が、終局まで調和を保ち続けるのは至難のわざである。どこかしらで、かならずバランスをくずしてしまう。その結果、勝利と敗北とが生まれるわけである。

理屈では理解できても、人間は欲の深いものだから、実際にはなかなか調和を保つことができない。互角のわかれでは満足できず、優位に立ちたいと考え、できることなら碁全体を自分の地にしたいと思う。

坂田栄男九段自身、「碁はバランスのゲームである」と思いこめるようになったのは、かなり年を重ねてからだという。

七段になりたての30歳くらい頃まで、「しのぎの坂田」というアダ名があったことに、自ら言及している。

どうしてこんな名をつけられたのか。

当時は序盤からいっぱいに石を働かせて、いいところ、大きいところは、みんな自分で打ってしまったそうだ。つまり、はじめにカセげるだけカセいでしまう。

必然的に薄い石、弱い石が各所にできるが、それはそれで、なんとか、しのいで活きてやろう、というわけである。

相手にはなんにも打たせず、自分だけうまいことをしようというのだから、こんな欲ばった話もない。それでも若い血気さかんな頃は、ねばりも闘志も人一倍あり、けっこうそれが通用したと、坂田九段は回顧している。

とうてい活きられそうもない石を、アッというような妙手で活きて見せ、相手にホゾをかませることが多かったようだ。そこで、「しのぎの坂田」といわれた。

こうした「しのぎ勝負」の行き方は、うまく決まると大差になって、段違いの勝利をおさめる。だが、強敵にぶつかって逆を取られたりすると、段違いに負かされる危険もある。

(相撲にたとえると、打っちゃりに似た決め方だという)

みすみす危険をおかすのでは、本物とはいえないと反省したそうだ。相手にも与え、自分も取って、調和を保つ。そして相手がバランスをくずせば、そのスキをついて押切ってしまう。これが本来の行き方、勝ち方だと思うようになったようだ。

それでは、具体的に盤上に現われる形でいえば、定石こそ調和そのものであろうと、坂田九段は解している。

たとえば、参考図として、高目ケイマガケの基本定石をあげている。

【参考図:高目ケイマガケの基本定石】

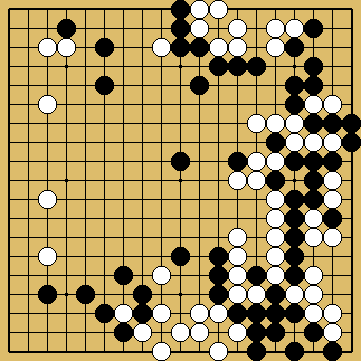

≪棋譜≫(13頁の参考図)

棋譜再生

棋譜再生

・白1、黒2以下、白15までが定石である。

※白の得た外勢と、黒の得た実利と、ちょうどつり合っていると見られる。

むろん好みがあるから、厚みの好きな人は白がいいというだろうし、地の好きな人は黒をとりたいと感じるだろう。しかし、一般的に判断した場合、黒の地と白の厚みは、バランスがとれている。

(この部分だけに限っていえば、白がやや有利だけれど、黒が一手少ないのを忘れてはいけない。次に黒が他の好点に向える権利まで計算に入れて、互角のわかれと見るのである)

ただ、地をとるか、勢力をとるか、これはむずかしい問題であるとも付け加えている。

どれだけの地に対して、どれだけの厚みがつり合うか。べつに特定の物差しがあるわけではなく、すべては経験と、それによって培われたカンとで判断するほかないようだ。

(プロの最高クラスの棋士たちでさえ、好みによって意見はまちまちである)

いずれにしても、極端に走るのは戦法としては疑問で、いっぽうで地をカセいだら他方は手厚く、というふうに、バランスを保つ心がけが大切であると、坂田九段自身も、考えるようになったようだ。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、11頁~14頁)

碁というものは、妙手を打って勝つことよりも、悪手を打って負けることの方が多い、と坂田栄男氏はいう。

悪手が悪手を呼ぶ。

碁には、「相場」というものがある。

ある局面に応じた穏当な手、誰もが「まあこんな相場だ」と納得できる、いわば常識的な手である。

相場よりももっと効果のある着点を発見すれば、それは好手と呼ばれる。さらに常識外のすばらしい手が打たれれば、人はこれを妙手と呼んで感嘆する。

一方、相場より劣る手は、ぬるい手、緩手である。間違った手、効果がないどころか、マイナスの作用をするような手が、悪手である。

妙手というものは、めったに打てるものではない。少しくらい儲けになっても、その程度では妙手とはいわない。相手に決定的な打撃を与え、一局の死命を制するのが、妙手の妙手たるゆえんである。

だから、そうたびたび飛び出すわけもない。

古今、妙手と伝えられるものを拾っても、ほんの数えるほどしかないといわれる。

①文化年間、本因坊元丈と安井知得の対戦

知得が打った黒69の「ダメの妙手」

②天保年間、本因坊丈和と赤星因徹の碁

丈和が打った白68・70・80の三妙手

③弘化3年、井上因碩と本因坊跡目秀策の「耳赤の碁」

・18歳で四段に進んだ秀策が、はじめて帰郷を許されて、郷里の広島に向う途中、大阪で幻庵因碩と対戦したときのこと。

・因碩に新手を打たれた秀策は、応手を誤って局勢を損じ、なみいる因碩の弟子たちは、誰ひとりわが師の勝ちを疑わなかった。ところが、あるアマチュアの観戦者が、ひそかに秀策の勝ちを予言したという。

・彼が言うには、

「わたしは碁のわからぬ一介の医師だが、黒の127手目が打たれると、因碩先生の耳が急に赤くなった。これは優勢を信じていた因碩師が動揺し、自信を失った苦悶の現われに違いない」

たしかに黒127の手は八方にらみの妙着で、これによって秀策はよく3目勝ち(ママ)をおさめ、「耳赤の局」として伝えられている。

④近年の妙手とうたわれるのは、昭和8年に本因坊秀哉名人と呉清源五段の対局に打たれた、白160の一手。

・この碁は、黒の呉清源が1の手を右上隅の三々、3を左下隅の星、5を天元に打つという破天荒の布陣。

・「名人に対して失礼ではないか」などの議論も出るなど、天下をわかせた熱戦である。

・形勢まったくの不明の終盤に、白は160の妙手を放ち、難局にケリをつけた。

ともかく妙手を打って勝った例は少ないという。

それに苦境を打開する、不利な碁をひっくり返すといったときに妙手は出るもので、多分に苦しまぎれの産物でもあるようだ。

(いくら時間をかけても、見つかる性質のものではない)

いっぽう悪手となると、これは局面の優劣や時間の有無に関係なく、いつでもいくらでも飛び出してくる。

悪手を打って「しまった」と思い、アセリが加わる。するとまた悪手が出る。「悪手が悪手を呼ぶ」といわれるのは、アセるのが原因である。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、16頁~19頁)

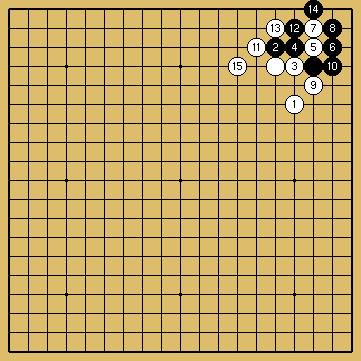

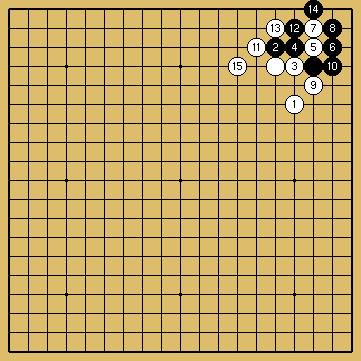

「妙手で勝つより悪手で負ける」、つまり「悪手が悪手を呼ぶ」という例として、坂田栄男九段自身の対局をあげている。

それは、第一期名人戦リーグの最終局で、呉清源九段との黒番である。

これに勝てば名人決定戦に出られるという大事な一番だったそうだ。終盤でモタつきの限りをつくし、ジゴ負けの悲運に泣かされた一局であった。

(当時の名人戦はコミは五目、ただしジゴは黒負けの規定)

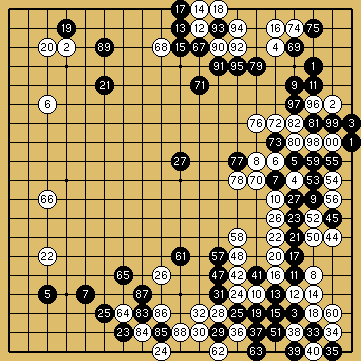

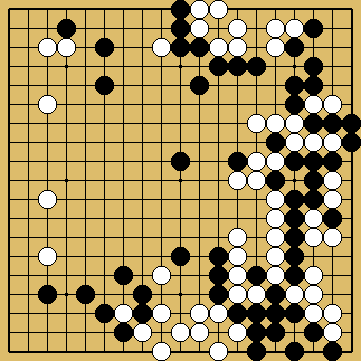

【参考譜:坂田栄男VS呉清源】

≪棋譜≫(22頁の参考譜B)

棋譜再生

棋譜再生

≪坂田栄男九段の検討図≫ 黒25は16の右上ツグ

棋譜再生

棋譜再生

・黒1から、もう大ヨセはすんで小ヨセの段階なのに、たった30手ほどのあいだに、黒は5回も勝ちきるチャンスを逃しているという。

・まず黒1は4と出て、白イ(14, 九)、黒ロ(14, 十)と一目カンでおけばよかった。また、黒3のアテでも黒4、白イ(14, 九)、黒5、白6、黒7と運べばよかった。

・また、黒11と二目アテた手では、右上を29とオサエるのが大きく、その後13で右下をハ(16, 十九)と打っても、31の抜きで上辺をニ(7, 三)を打っても、黒の勝ちは動かなかったようだ。

※これらのチャンスをことごとく逸し、白に36、38と最後の大場を打たれては、ジゴが避けられなくなった。

※いくら時間がないといっても、こうミスを続けるのは、勝ちたい、勝たねばならないというアセリが原因であったと、坂田栄男九段自身、反省している。

⇒悪手が悪手を呼ぶ。このことは心しなければならない。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、22頁~23頁)

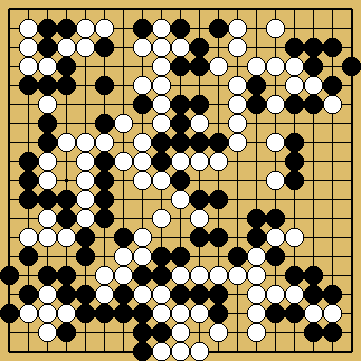

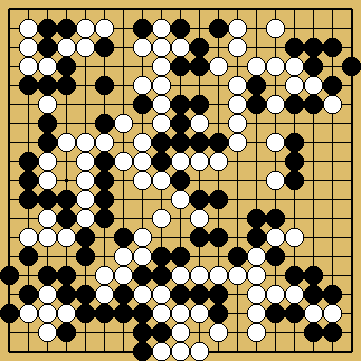

弘化3年(1846年)7月24日、先番安田秀策と井上因碩の対局は、「耳赤(みみあか)の局」と呼ばれ、囲碁史上でも最も名高い碁のひとつである。

本因坊秀策と言えば、「耳赤の局」と言われるほどの碁である。因碩49歳、秀策18歳である。八段の因碩に対して、秀策は四段であった。

「耳赤の局」という異名の由来について、百田尚樹氏は小説の中で、次のように述べている。

二日目も因碩の打ち回しは冴えわたった。本因坊家の天才少年に、「これが因碩の碁だ」と教えているかのような碁を見せつけた。

碁は序盤から中盤に差し掛かろうとしていたが、白の優勢は誰の目にも明らかだった。控室に集まっていた因碩贔屓の碁好きたちもご機嫌だった。だがこの時、対局室から戻った一人が、「ひょっとすると、因碩先生は負けるかもしれない」と言った。

一同に「どういうことだ」と詰め寄られた男はこう答えた。

「私は医師で、囲碁の手筋のことはよくわからない。ただ、秀策が中央に打った時、因碩先生の耳が真っ赤になった。ただ、秀策が動揺した時に耳が赤くなる。おそらく秀策の打った手は、因碩先生の予想にはない手だったのではないか」

この医師の言葉が、「耳赤の局」という異名の由来となった。

(百田尚樹『幻庵(下)』文春文庫、2020年、269頁)

つまり、序盤から中盤まで、白番の井上因碩が優勢だった。対局室から戻った一人の医師が、秀策の中央に打った手で、因碩先生が動揺して耳が真っ赤になり、先生の負けを予言したことが、「耳赤の局」と呼ばれる由来というわけである。

その一手とは、黒番秀策の127手目であった。この127手目が「耳赤の手」と呼ばれる史上に名高い妙手である。

百田尚樹氏は、この手について、次のように記す。

黒百二十七の手は一見茫漠(ぼうばく)たる手に見えるが、そうではない。全局を睥睨(へいげい)する「八方睨(にら)み」の妙手と言えた。

そして、この一手を境にして因碩の優勢は音を立てて崩れていく。

(百田尚樹『幻庵(下)』文春文庫、2020年、270頁)

百田氏も、弘化3年(1846年)7月24日、先番安田秀策と井上因碩の対局である「耳赤の局」の、127手目(10, 九)までの棋譜を載せている。

ただし、手順までは記していないので、手順も記してある棋譜を載せておく。

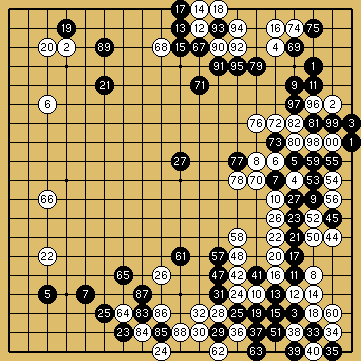

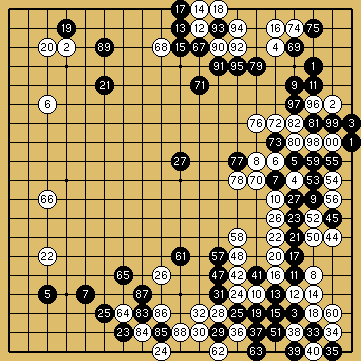

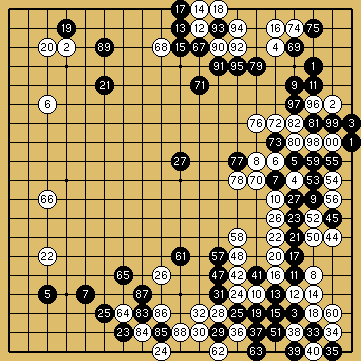

【「耳赤の局」の127手目(10, 九)】

≪棋譜≫(百田尚樹『幻庵(下)』文春文庫、2020年、270頁)

棋譜再生

棋譜再生

【「耳赤の局」の127手目までの手順】

≪棋譜≫(石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』筑摩書房、1976年[1980年版]、74頁)

棋譜再生

棋譜再生

<注意>ブログでは、棋譜の百番台がうまく表示できないが、「棋譜再生」をクリックしてサイトにとんでいただければ、表示されるはずである。

この碁は、7月24日は141手で打ち掛けとなり、打ち継ぎは翌7月25日に打たれたが、325手で終局し、黒番秀策の二目勝ちだった。

(秀策は後に本因坊家の跡目となり、御城碁19連勝(無敗)という空前絶後の大記録を作る。これは棋聖と呼ばれた道策も丈和も成し得なかったものである)

百田尚樹氏も、「耳赤の局」について、この後、コメントを付している。

(この小説の紹介は後日)

【百田尚樹『幻庵(下)』(文春文庫)はこちらから】

幻庵 下 (文春文庫)

【井上因碩と桑原秀策(先番)の対局―第7譜(126-127)】

≪棋譜≫(74頁の第7譜)

※黒127。囲碁史に不滅の名手、<耳赤の一手>である。

【「耳赤の局」の127手目までの手順】

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生

対局の行われた原才一郎宅の別室では、順節をはじめとする幻庵の門下生や、一門の後継者たちが集まり、あれこれ局面を検討していた。

誰の目にも、形勢は白が有利。

御大幻庵の勝利を疑う者は一人もなかった。

そこへ、観戦していたある医師が戻ってきて、

「不吉な予感がする。幻庵先生が負かされるかも知れぬ」という。

一同が色をなして理由を問うと、

「いま秀策が、石音高く盤の中央へ打った。それを見た先生は居ずまいをただされ、しばらく考え込まれるうち、両の耳が赤くなった。医家の見方からすると、耳が赤くなるのは、なにか不意のことがあって、心が動揺した証拠である。あるいは秀策の一手、先生の意表をついたのではないか」と答えた。

これが<耳赤の一手>と呼ばれるゆえんである。

※ここで、石田氏は、次のようなコメントをしている。

・思い通りに局面が運んで、幻庵には気のゆるみもあったであろう。

・それに、白26はかなりの好点で、省くと黒い(10十六)が好形になり、白は手抜きが可能だが、すると黒ろ(13十九)を利かされる。

・黒27という名手が出たあとで、白26を非難するのは、結果論というものである。

☆黒27の一手をきっかけに、局面の流れが一変する。

(石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』筑摩書房、1976年[1980年版]、74頁)

【石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』筑摩書房はこちらから】

秀策 日本囲碁大系 第15巻

武宮正樹氏は、その著作『武宮正樹の並べるだけで二・三子強くなる本』誠文堂新光社、1987年[1993年版]の「第7章 格言と有名局」に、「古今有名局」の11局を載せている。

【もくじ】には、次のようにある。

①本邦最古の碁譜~建長5年(1253) 日蓮上人(32歳)VS吉祥丸

②本能寺の変~天正10年(1582) 日海VS(先)鹿塩利賢

③碁と天文学~寛文10年(1670) 名人四世本因坊道策VS(先)安井算哲

④ダメの妙手~文化9年(1812) 十一世本因坊元丈VS(先番)安井知得

⑤赤星因徹吐血の局~天保6年(1835) 名人十二世本因坊丈和VS(先)赤星因徹

⑥耳赤の一手~弘化3年(1846) 十一世幻庵因碩VS(先)桑原秀策

⑦太閤碁~昭和4年 四段木谷実VS(先番)三段呉清源

⑧三々、星、天元~昭和8年 名人本因坊秀哉VS(先番)五段呉清源

⑨新布石~昭和9年 (先番)五段木谷実VS五段呉清源

⑩秀哉名人引退碁~昭和13年 名人本因坊秀哉VS(先)七段木谷実

⑪原爆下の死闘~昭和20年8月4、5、6日 七段本因坊昭宇VS(先番)七段岩本薫

例えば、「⑩秀哉名人引退碁~昭和13年 名人本因坊秀哉VS(先)七段木谷実」については、次のようなことが述べてある。

「秀哉名人最後の勝負碁」といわれるもので、名人引退碁挑戦者決定リーグ戦を経て、木谷実七段が挑戦者となった。

この碁は、当時としても世間の注目を集めた。新聞観戦記を川端康成が担当したことで、さらに人気を呼んだ。川端の小説「名人」は、この碁を題材にした作品である。

(なお、勝負の結果は黒5目勝。秀哉名人はこの碁の1年後に他界)

そして、「⑥耳赤の一手~弘化3年(1846) 十一世幻庵因碩VS(先)桑原秀策」には、次のようなことが記してある。

囲碁史のエピソードの中では一番有名なもの。

18歳の桑原秀策が幻庵の住む大阪に立ち寄って打ったときのこと。

それまでの形勢は白の幻庵がやや優勢だったが、秀策の打った黒127手目が幻庵の意表を衝き、これを境にして碁の流れが変ってくる。

ところで、「黒127手目が妙手に違いない」と見抜いたのは、碁を知らずに対局室で見ていた医者であった。

その医者が控え室に戻ってきていうには、

「その手が打たれたトタン、幻庵先生の耳がさっと赤くなりました。あれは動揺した証拠ですよ」とのこと。

はたしてこの碁、秀策の追い込みが功を奏し、黒3目勝ち(ママ)を得た。

秀策は十四世本因坊秀策の跡を継ぐべき大才の持ち主だったが、惜しくも34歳で生涯を閉じた。

ところで、金大鈴(1925年生まれ、韓国出身、東京大学文学部卒業)氏は、囲碁教室を開き、碁の指導にあたっている。その際に、秀策の「耳赤の局」にまつわる、面白いエピソードを記している。

金大鈴氏は、上達に必要なのは、碁に親しむことであると考え、プロの碁や自分の打った碁を碁けい紙に書き取らせ、それをソラで並べられるまで何度も並べることを囲碁教室の宿題にしたそうだ。

すると、60歳を過ぎて入門したご婦人が、本因坊秀策の「耳赤の局」325手をほかのお弟子さんが見ている前で、全部並べてみせ、皆さんをアッといわせた。この快挙でご婦人はすっかり自信をつけられ、驚くほど上達されたという。

(武宮正樹『武宮正樹の並べるだけで二・三子強くなる本』誠文堂新光社、1987年[1993年版]、4頁~6頁、162頁~172頁)

【はじめに】

前回のブログでは、坂田栄男『囲碁名言集』(有紀書房、1988年[1992年版])の目次を紹介した。

さて、今回のブログから、その坂田栄男九段の本の内容を紹介してみたい。内容は多岐にわたるので、私の興味をひいた項目を述べることにする。

今回は、まず、下島陽平八段の著作を参考にして、坂田栄男九段の棋風について記しておく。そして、坂田栄男九段の本の目次にあった、「碁は調和にあり」(呉清源)について紹介しておく。

また、目次にもあった「碁というものは、妙手を打って勝つことよりも、悪手を打って負けることのほうが多い」の項目で、妙手について記した中で、「耳赤の碁」に関して言及している。

いわゆる「耳赤の一局」は、囲碁史上、誰も興味のある一局である。この点について、次のような執筆項目で、少し詳しく解説してみたい。

・百田尚樹『幻庵(下)』にみえる「耳赤の局」

・石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』にみえる耳赤の一手

・「耳赤の一手」~武宮正樹氏の著作より

【坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房はこちらから】

囲碁名言集

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・はじめに

・坂田栄男九段の棋風~下島陽平八段の著作より~

・「碁は調和にあり」(呉清源)

・妙手と「耳赤の碁」

・悪手が悪手を呼ぶ例

・百田尚樹『幻庵(下)』にみえる「耳赤の局」

・石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』にみえる耳赤の一手

・「耳赤の一手」~武宮正樹氏の著作より

坂田栄男九段の棋風~下島陽平八段の著作より~

坂田栄男九段の著作を紹介する前に、その棋風について、下島陽平八段が、『棋風別! あなたに合った囲碁上達法』(マイナビ出版、2019年、39頁~53頁)の「第3章 坂田栄男九段~実利、スピード~」に述べておられる。

坂田栄男九段は、昭和の時代の絶対王者として君臨し、数々の大記録を打ち立てた大棋士であるといわれる。

趙治勲氏に破られるまで、長きに渡り、最多タイトル数の記録を持っていた。タイトル戦の少なかった時代に、64個を獲得した。数ある記録の中で、年間成績30勝2敗、勝率9割3分8厘が、下島陽平氏はすごいという。坂田九段の打っている相手は、その時代を彩る一流棋士ばかりで、1年間に2局しか負けていないというのは、凄まじい数字であるとする。

他を寄せ付けない絶対王者だった坂田九段の大きな特徴を、「実利」と「スピード」と、下島氏は捉え、それを第3章の見出しとしている。

また、坂田九段を形容するニックネームは多く、「シノギの坂田」「カミソリ坂田」などがある。ニックネームが多いことはすなわち、長所が多いということであるようだ。実利を稼いでシノいで、勝ってしまうイメージが強い。それは、坂田九段が生み出した究極のフォームであった。

下島氏は、もう一つ、坂田九段といえば、「三々」のイメージも強いという。

現在は、三々から打ち出したり、「星にダイレクト三々」のように、いきなり三々に打ち込んだりする手が、AIの影響で多くなっている。

坂田九段は、そういったものが出現する60年も70年も前から三々を多用している。

(今、健在なら、AIの打つ三々に対しての感想を聞いてみたいという)

坂田栄男九段は「勝負師」という言葉が一番似合う棋士だと、下島氏はいう。

(下島陽平『棋風別! あなたに合った囲碁上達法』マイナビ出版、2019年、40頁、52頁~53頁)

さて、「実利」と「スピード」という坂田九段の棋風を如実に示す棋譜を、3局ほど、下島氏はあげている。そのうちの1局は、次のようなものである。

【坂田栄男九段の棋風を示す対局】

≪棋譜≫(41頁のテーマ図1)

棋譜再生

棋譜再生☆先番は坂田栄男名人で、白番は藤沢秀行九段である。

坂田九段といえば三々。白番の藤沢九段は、厚み派の最右翼といえるライバル棋士であった。

※ここ18手までは、まだ両棋士の特徴が現れている展開ではないという。

次の坂田九段の一手から大きく特徴が現れる。

【坂田栄男九段の実利とスピード】

≪棋譜≫(43頁の実戦の進行より)

棋譜再生

棋譜再生・坂田九段が選んだのは、黒1の打ち込み。

・白4まではほぼ必然であるが、ここで黒5を一本打ってから、7に戻ったのが緩まない打ち方であるようだ。

・白8の守りを催促し、黒9へ回る。

※ここで、実利を得ながら、スピードで優位に立っていると、下島氏は解説している。

(下島陽平『棋風別! あなたに合った囲碁上達法』マイナビ出版、2019年、39頁~53頁)

【下島陽平『棋風別! あなたに合った囲碁上達法』マイナビ出版はこちらから】

棋風別!あなたに合った囲碁上達法 (囲碁人ブックス)

「碁は調和にあり」(呉清源)

呉清源九段は、いろいろ示唆に富んだことをいわれている。

この「碁は調和にあり」という言葉は、そのうちでももっとも有名なものである。

盤上における実利と厚みとの調和。対局者の技量と人格との調和。それらをみんなひっくるめて、白と黒との調和の上に、碁というものは成りたっている。そういう考え方である。

その調和を破らぬように打って行けば、負けることはない。しかし双方が、終局まで調和を保ち続けるのは至難のわざである。どこかしらで、かならずバランスをくずしてしまう。その結果、勝利と敗北とが生まれるわけである。

理屈では理解できても、人間は欲の深いものだから、実際にはなかなか調和を保つことができない。互角のわかれでは満足できず、優位に立ちたいと考え、できることなら碁全体を自分の地にしたいと思う。

坂田栄男九段自身、「碁はバランスのゲームである」と思いこめるようになったのは、かなり年を重ねてからだという。

七段になりたての30歳くらい頃まで、「しのぎの坂田」というアダ名があったことに、自ら言及している。

どうしてこんな名をつけられたのか。

当時は序盤からいっぱいに石を働かせて、いいところ、大きいところは、みんな自分で打ってしまったそうだ。つまり、はじめにカセげるだけカセいでしまう。

必然的に薄い石、弱い石が各所にできるが、それはそれで、なんとか、しのいで活きてやろう、というわけである。

相手にはなんにも打たせず、自分だけうまいことをしようというのだから、こんな欲ばった話もない。それでも若い血気さかんな頃は、ねばりも闘志も人一倍あり、けっこうそれが通用したと、坂田九段は回顧している。

とうてい活きられそうもない石を、アッというような妙手で活きて見せ、相手にホゾをかませることが多かったようだ。そこで、「しのぎの坂田」といわれた。

こうした「しのぎ勝負」の行き方は、うまく決まると大差になって、段違いの勝利をおさめる。だが、強敵にぶつかって逆を取られたりすると、段違いに負かされる危険もある。

(相撲にたとえると、打っちゃりに似た決め方だという)

みすみす危険をおかすのでは、本物とはいえないと反省したそうだ。相手にも与え、自分も取って、調和を保つ。そして相手がバランスをくずせば、そのスキをついて押切ってしまう。これが本来の行き方、勝ち方だと思うようになったようだ。

それでは、具体的に盤上に現われる形でいえば、定石こそ調和そのものであろうと、坂田九段は解している。

たとえば、参考図として、高目ケイマガケの基本定石をあげている。

【参考図:高目ケイマガケの基本定石】

≪棋譜≫(13頁の参考図)

棋譜再生

棋譜再生・白1、黒2以下、白15までが定石である。

※白の得た外勢と、黒の得た実利と、ちょうどつり合っていると見られる。

むろん好みがあるから、厚みの好きな人は白がいいというだろうし、地の好きな人は黒をとりたいと感じるだろう。しかし、一般的に判断した場合、黒の地と白の厚みは、バランスがとれている。

(この部分だけに限っていえば、白がやや有利だけれど、黒が一手少ないのを忘れてはいけない。次に黒が他の好点に向える権利まで計算に入れて、互角のわかれと見るのである)

ただ、地をとるか、勢力をとるか、これはむずかしい問題であるとも付け加えている。

どれだけの地に対して、どれだけの厚みがつり合うか。べつに特定の物差しがあるわけではなく、すべては経験と、それによって培われたカンとで判断するほかないようだ。

(プロの最高クラスの棋士たちでさえ、好みによって意見はまちまちである)

いずれにしても、極端に走るのは戦法としては疑問で、いっぽうで地をカセいだら他方は手厚く、というふうに、バランスを保つ心がけが大切であると、坂田九段自身も、考えるようになったようだ。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、11頁~14頁)

妙手と「耳赤の碁」

碁というものは、妙手を打って勝つことよりも、悪手を打って負けることの方が多い、と坂田栄男氏はいう。

悪手が悪手を呼ぶ。

碁には、「相場」というものがある。

ある局面に応じた穏当な手、誰もが「まあこんな相場だ」と納得できる、いわば常識的な手である。

相場よりももっと効果のある着点を発見すれば、それは好手と呼ばれる。さらに常識外のすばらしい手が打たれれば、人はこれを妙手と呼んで感嘆する。

一方、相場より劣る手は、ぬるい手、緩手である。間違った手、効果がないどころか、マイナスの作用をするような手が、悪手である。

妙手というものは、めったに打てるものではない。少しくらい儲けになっても、その程度では妙手とはいわない。相手に決定的な打撃を与え、一局の死命を制するのが、妙手の妙手たるゆえんである。

だから、そうたびたび飛び出すわけもない。

古今、妙手と伝えられるものを拾っても、ほんの数えるほどしかないといわれる。

①文化年間、本因坊元丈と安井知得の対戦

知得が打った黒69の「ダメの妙手」

②天保年間、本因坊丈和と赤星因徹の碁

丈和が打った白68・70・80の三妙手

③弘化3年、井上因碩と本因坊跡目秀策の「耳赤の碁」

・18歳で四段に進んだ秀策が、はじめて帰郷を許されて、郷里の広島に向う途中、大阪で幻庵因碩と対戦したときのこと。

・因碩に新手を打たれた秀策は、応手を誤って局勢を損じ、なみいる因碩の弟子たちは、誰ひとりわが師の勝ちを疑わなかった。ところが、あるアマチュアの観戦者が、ひそかに秀策の勝ちを予言したという。

・彼が言うには、

「わたしは碁のわからぬ一介の医師だが、黒の127手目が打たれると、因碩先生の耳が急に赤くなった。これは優勢を信じていた因碩師が動揺し、自信を失った苦悶の現われに違いない」

たしかに黒127の手は八方にらみの妙着で、これによって秀策はよく3目勝ち(ママ)をおさめ、「耳赤の局」として伝えられている。

④近年の妙手とうたわれるのは、昭和8年に本因坊秀哉名人と呉清源五段の対局に打たれた、白160の一手。

・この碁は、黒の呉清源が1の手を右上隅の三々、3を左下隅の星、5を天元に打つという破天荒の布陣。

・「名人に対して失礼ではないか」などの議論も出るなど、天下をわかせた熱戦である。

・形勢まったくの不明の終盤に、白は160の妙手を放ち、難局にケリをつけた。

ともかく妙手を打って勝った例は少ないという。

それに苦境を打開する、不利な碁をひっくり返すといったときに妙手は出るもので、多分に苦しまぎれの産物でもあるようだ。

(いくら時間をかけても、見つかる性質のものではない)

いっぽう悪手となると、これは局面の優劣や時間の有無に関係なく、いつでもいくらでも飛び出してくる。

悪手を打って「しまった」と思い、アセリが加わる。するとまた悪手が出る。「悪手が悪手を呼ぶ」といわれるのは、アセるのが原因である。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、16頁~19頁)

悪手が悪手を呼ぶ例

「妙手で勝つより悪手で負ける」、つまり「悪手が悪手を呼ぶ」という例として、坂田栄男九段自身の対局をあげている。

それは、第一期名人戦リーグの最終局で、呉清源九段との黒番である。

これに勝てば名人決定戦に出られるという大事な一番だったそうだ。終盤でモタつきの限りをつくし、ジゴ負けの悲運に泣かされた一局であった。

(当時の名人戦はコミは五目、ただしジゴは黒負けの規定)

【参考譜:坂田栄男VS呉清源】

≪棋譜≫(22頁の参考譜B)

棋譜再生

棋譜再生≪坂田栄男九段の検討図≫ 黒25は16の右上ツグ

棋譜再生

棋譜再生・黒1から、もう大ヨセはすんで小ヨセの段階なのに、たった30手ほどのあいだに、黒は5回も勝ちきるチャンスを逃しているという。

・まず黒1は4と出て、白イ(14, 九)、黒ロ(14, 十)と一目カンでおけばよかった。また、黒3のアテでも黒4、白イ(14, 九)、黒5、白6、黒7と運べばよかった。

・また、黒11と二目アテた手では、右上を29とオサエるのが大きく、その後13で右下をハ(16, 十九)と打っても、31の抜きで上辺をニ(7, 三)を打っても、黒の勝ちは動かなかったようだ。

※これらのチャンスをことごとく逸し、白に36、38と最後の大場を打たれては、ジゴが避けられなくなった。

※いくら時間がないといっても、こうミスを続けるのは、勝ちたい、勝たねばならないというアセリが原因であったと、坂田栄男九段自身、反省している。

⇒悪手が悪手を呼ぶ。このことは心しなければならない。

(坂田栄男『囲碁名言集』有紀書房、1988年[1992年版]、22頁~23頁)

百田尚樹『幻庵(下)』にみえる「耳赤の局」

弘化3年(1846年)7月24日、先番安田秀策と井上因碩の対局は、「耳赤(みみあか)の局」と呼ばれ、囲碁史上でも最も名高い碁のひとつである。

本因坊秀策と言えば、「耳赤の局」と言われるほどの碁である。因碩49歳、秀策18歳である。八段の因碩に対して、秀策は四段であった。

「耳赤の局」という異名の由来について、百田尚樹氏は小説の中で、次のように述べている。

二日目も因碩の打ち回しは冴えわたった。本因坊家の天才少年に、「これが因碩の碁だ」と教えているかのような碁を見せつけた。

碁は序盤から中盤に差し掛かろうとしていたが、白の優勢は誰の目にも明らかだった。控室に集まっていた因碩贔屓の碁好きたちもご機嫌だった。だがこの時、対局室から戻った一人が、「ひょっとすると、因碩先生は負けるかもしれない」と言った。

一同に「どういうことだ」と詰め寄られた男はこう答えた。

「私は医師で、囲碁の手筋のことはよくわからない。ただ、秀策が中央に打った時、因碩先生の耳が真っ赤になった。ただ、秀策が動揺した時に耳が赤くなる。おそらく秀策の打った手は、因碩先生の予想にはない手だったのではないか」

この医師の言葉が、「耳赤の局」という異名の由来となった。

(百田尚樹『幻庵(下)』文春文庫、2020年、269頁)

つまり、序盤から中盤まで、白番の井上因碩が優勢だった。対局室から戻った一人の医師が、秀策の中央に打った手で、因碩先生が動揺して耳が真っ赤になり、先生の負けを予言したことが、「耳赤の局」と呼ばれる由来というわけである。

その一手とは、黒番秀策の127手目であった。この127手目が「耳赤の手」と呼ばれる史上に名高い妙手である。

百田尚樹氏は、この手について、次のように記す。

黒百二十七の手は一見茫漠(ぼうばく)たる手に見えるが、そうではない。全局を睥睨(へいげい)する「八方睨(にら)み」の妙手と言えた。

そして、この一手を境にして因碩の優勢は音を立てて崩れていく。

(百田尚樹『幻庵(下)』文春文庫、2020年、270頁)

百田氏も、弘化3年(1846年)7月24日、先番安田秀策と井上因碩の対局である「耳赤の局」の、127手目(10, 九)までの棋譜を載せている。

ただし、手順までは記していないので、手順も記してある棋譜を載せておく。

【「耳赤の局」の127手目(10, 九)】

≪棋譜≫(百田尚樹『幻庵(下)』文春文庫、2020年、270頁)

棋譜再生

棋譜再生【「耳赤の局」の127手目までの手順】

≪棋譜≫(石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』筑摩書房、1976年[1980年版]、74頁)

棋譜再生

棋譜再生<注意>ブログでは、棋譜の百番台がうまく表示できないが、「棋譜再生」をクリックしてサイトにとんでいただければ、表示されるはずである。

この碁は、7月24日は141手で打ち掛けとなり、打ち継ぎは翌7月25日に打たれたが、325手で終局し、黒番秀策の二目勝ちだった。

(秀策は後に本因坊家の跡目となり、御城碁19連勝(無敗)という空前絶後の大記録を作る。これは棋聖と呼ばれた道策も丈和も成し得なかったものである)

百田尚樹氏も、「耳赤の局」について、この後、コメントを付している。

(この小説の紹介は後日)

【百田尚樹『幻庵(下)』(文春文庫)はこちらから】

幻庵 下 (文春文庫)

石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』にみえる耳赤の一手

【井上因碩と桑原秀策(先番)の対局―第7譜(126-127)】

≪棋譜≫(74頁の第7譜)

※黒127。囲碁史に不滅の名手、<耳赤の一手>である。

【「耳赤の局」の127手目までの手順】

≪棋譜≫

棋譜再生

棋譜再生対局の行われた原才一郎宅の別室では、順節をはじめとする幻庵の門下生や、一門の後継者たちが集まり、あれこれ局面を検討していた。

誰の目にも、形勢は白が有利。

御大幻庵の勝利を疑う者は一人もなかった。

そこへ、観戦していたある医師が戻ってきて、

「不吉な予感がする。幻庵先生が負かされるかも知れぬ」という。

一同が色をなして理由を問うと、

「いま秀策が、石音高く盤の中央へ打った。それを見た先生は居ずまいをただされ、しばらく考え込まれるうち、両の耳が赤くなった。医家の見方からすると、耳が赤くなるのは、なにか不意のことがあって、心が動揺した証拠である。あるいは秀策の一手、先生の意表をついたのではないか」と答えた。

これが<耳赤の一手>と呼ばれるゆえんである。

※ここで、石田氏は、次のようなコメントをしている。

・思い通りに局面が運んで、幻庵には気のゆるみもあったであろう。

・それに、白26はかなりの好点で、省くと黒い(10十六)が好形になり、白は手抜きが可能だが、すると黒ろ(13十九)を利かされる。

・黒27という名手が出たあとで、白26を非難するのは、結果論というものである。

☆黒27の一手をきっかけに、局面の流れが一変する。

(石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』筑摩書房、1976年[1980年版]、74頁)

【石田芳夫『日本囲碁体系第15巻 秀策』筑摩書房はこちらから】

秀策 日本囲碁大系 第15巻

「耳赤の一手」~武宮正樹氏の著作より

武宮正樹氏は、その著作『武宮正樹の並べるだけで二・三子強くなる本』誠文堂新光社、1987年[1993年版]の「第7章 格言と有名局」に、「古今有名局」の11局を載せている。

【もくじ】には、次のようにある。

①本邦最古の碁譜~建長5年(1253) 日蓮上人(32歳)VS吉祥丸

②本能寺の変~天正10年(1582) 日海VS(先)鹿塩利賢

③碁と天文学~寛文10年(1670) 名人四世本因坊道策VS(先)安井算哲

④ダメの妙手~文化9年(1812) 十一世本因坊元丈VS(先番)安井知得

⑤赤星因徹吐血の局~天保6年(1835) 名人十二世本因坊丈和VS(先)赤星因徹

⑥耳赤の一手~弘化3年(1846) 十一世幻庵因碩VS(先)桑原秀策

⑦太閤碁~昭和4年 四段木谷実VS(先番)三段呉清源

⑧三々、星、天元~昭和8年 名人本因坊秀哉VS(先番)五段呉清源

⑨新布石~昭和9年 (先番)五段木谷実VS五段呉清源

⑩秀哉名人引退碁~昭和13年 名人本因坊秀哉VS(先)七段木谷実

⑪原爆下の死闘~昭和20年8月4、5、6日 七段本因坊昭宇VS(先番)七段岩本薫

例えば、「⑩秀哉名人引退碁~昭和13年 名人本因坊秀哉VS(先)七段木谷実」については、次のようなことが述べてある。

「秀哉名人最後の勝負碁」といわれるもので、名人引退碁挑戦者決定リーグ戦を経て、木谷実七段が挑戦者となった。

この碁は、当時としても世間の注目を集めた。新聞観戦記を川端康成が担当したことで、さらに人気を呼んだ。川端の小説「名人」は、この碁を題材にした作品である。

(なお、勝負の結果は黒5目勝。秀哉名人はこの碁の1年後に他界)

そして、「⑥耳赤の一手~弘化3年(1846) 十一世幻庵因碩VS(先)桑原秀策」には、次のようなことが記してある。

囲碁史のエピソードの中では一番有名なもの。

18歳の桑原秀策が幻庵の住む大阪に立ち寄って打ったときのこと。

それまでの形勢は白の幻庵がやや優勢だったが、秀策の打った黒127手目が幻庵の意表を衝き、これを境にして碁の流れが変ってくる。

ところで、「黒127手目が妙手に違いない」と見抜いたのは、碁を知らずに対局室で見ていた医者であった。

その医者が控え室に戻ってきていうには、

「その手が打たれたトタン、幻庵先生の耳がさっと赤くなりました。あれは動揺した証拠ですよ」とのこと。

はたしてこの碁、秀策の追い込みが功を奏し、黒3目勝ち(ママ)を得た。

秀策は十四世本因坊秀策の跡を継ぐべき大才の持ち主だったが、惜しくも34歳で生涯を閉じた。

ところで、金大鈴(1925年生まれ、韓国出身、東京大学文学部卒業)氏は、囲碁教室を開き、碁の指導にあたっている。その際に、秀策の「耳赤の局」にまつわる、面白いエピソードを記している。

金大鈴氏は、上達に必要なのは、碁に親しむことであると考え、プロの碁や自分の打った碁を碁けい紙に書き取らせ、それをソラで並べられるまで何度も並べることを囲碁教室の宿題にしたそうだ。

すると、60歳を過ぎて入門したご婦人が、本因坊秀策の「耳赤の局」325手をほかのお弟子さんが見ている前で、全部並べてみせ、皆さんをアッといわせた。この快挙でご婦人はすっかり自信をつけられ、驚くほど上達されたという。

(武宮正樹『武宮正樹の並べるだけで二・三子強くなる本』誠文堂新光社、1987年[1993年版]、4頁~6頁、162頁~172頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます