最近入手した篆刻関連グッズで、最も有用であったのが「墨文字製作所 ピンバイス式篆刻刀」でした。写真左です。

これによって、目がぼやけ手元が怪しくなった中で、細かな部分もなんとか思ったとおりの線を彫れる助けになってくれております。古来からの印刀1・2本で印を彫るなどというレベルの高い専門家さんとは訳が違うので、意に介さず好きな道具でそれなりの結果が得られれば十分であります。

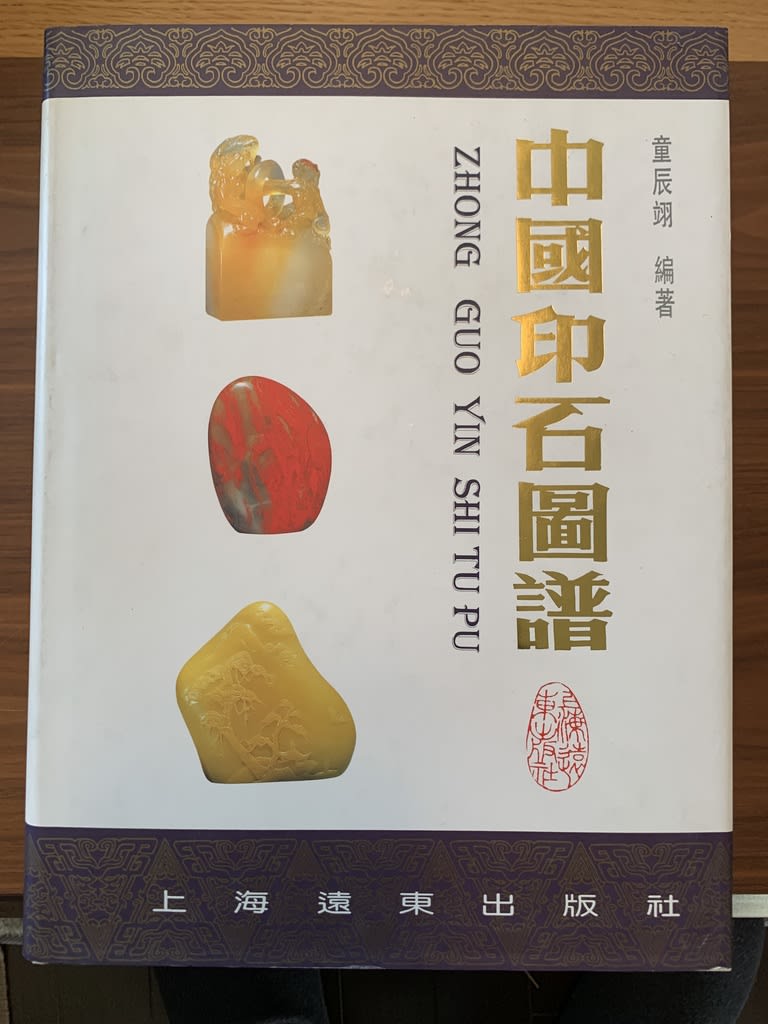

これによって、目がぼやけ手元が怪しくなった中で、細かな部分もなんとか思ったとおりの線を彫れる助けになってくれております。古来からの印刀1・2本で印を彫るなどというレベルの高い専門家さんとは訳が違うので、意に介さず好きな道具でそれなりの結果が得られれば十分であります。そして、今回印材を研究し、その種類や価値を見定めるうえで大変役立ちそうな書物をヤフオクで入手しました。中国上海で出版された「中国印石図譜」(童辰翊著)であります。1999年発行「定価540圓 」とありますがこれは日本円とは違って、恐らく中国元のことを指すと思われます。立派な装丁の中国語の図鑑で、日本で翻訳本が出版されてはいないのですが恐らく日本円換算で1万円近いのではなかろうかと思います。従って、中国から直輸入された本が中古品としてあちこちに販売されていて、その値段も1万円近いものから5千円程度と状態にもよるのです。これがヤフオクで1,500円で落札できたので、大変気を良くしているのです。

以前「寿山石印材を極める」(方宗珪著) という大層な名前の図鑑をヤフオクで2,000円で落札したのです。これは10年ほど前に翻訳本が5,500円で発刊されていますが、ワタシは当然中古品であります。残念ながらこの本は、高級美術品の範疇に入るような銘石が中心で、ワタシの集めている石などとは遠くかけ離れているので目の保養になっても、石の種類を特定するのには、いささか高尚であったのです。しかも、寿山石限定(当たり前ですが)で、鶏血石・青田石などは扱われておりません。

今回の「図譜」は約500ページのハードカバーの図鑑で、そのほとんどが印材として実用になっているような印の写真が約900枚掲載されています。美術品でなくていいのです、一般に出回っている石の特徴や状態が分かれば不満はありません。いくつかは重複するとしても、少なくとも2~300種の典型的な石印材が、鮮明で実物と同じような発色で見ることが出来るのです。

実際手持ちの印が3000個以上ある中で、約半数は駄石・あるいは練習用の一般的な寿山石章・青田石であります。かなり入手価格が高い印材(1本だいたい2千円以上)値打ちものではないか?、と見て落札した石の種類が特定できないのが少なくとも数百本あります。(笑)

また最近、彫りがある中古品やこれから自刻印として摸刻・練習用の石を整理していると、今になって、おやー?、これはちょっと良さそうないしじゃないか?というものもたくさん紛れているのに気づいたのです。俗に「味噌もくそも一緒」といいますな。

そこで、印材の(素人ですが)研究者を自認するワタシとしては、いくつもある種類の分からない石を、この図鑑で、ある程度は見当が付けられると期待しているのです。

例えばこれ

無造作に、自分で制作用の石材箱に突っ込んであったものから掘り出しました。右の石は「江濤」さんという作款があり、青田石と見えますが、透明度が高く美しい凍石でした。これはちゃんと調べて、青田凍などの上等なものだったら、内緒にしている「観賞用・高級石」専門の場所に収納せねばなりません。

更にこれ

未刻印で布箱入りですが、存在すら忘れていました。よく見ると赤い細かな粉が散ったような希少石「桃花凍」かもしれないのです。これは、幾多の印材の専門書を見るにつけ、欲しくて仕方が無い石の一つであります。

それから、これ。

ちょっと見にくいですが、真ん中やや下に、写真でしか観たことが無い「単環の斑紋・環状紋」であります。たばこの煙を吐いて出来る輪っかみたいな感じです。水晶凍・艾葉凍など、ごく一部の超高級な石に見られる「環凍」は専門家が絶賛する紋様です。既に「春恵」と彫られているこの微透明の寿山系とおぼしき石に浮いたこれは、その「単環」ではなかろうか、と気づいたのであります。

他にも、美しく磨かれた正体不明の石がいくつもあります。

また、先日入手した明治時代の小箱入り「早瀬保英(為治郎)さん」印の中にも、ちょっと磨いてみると、現在では産出されていないようなきめの細かい印材が混じっていました。

美しい石の写真を眺めては愉しみ、学び、こんな石たちを日がな拡大ルーペでのぞき込み、極細サンドペーパーやセーム皮で磨いているうちに時間が通り過ぎて行くのです。

別に何万・何十万円もするような銘石を求めているのではありません。

まさに、愛すべき古印材を手に取って、印材の愛玩をするのが「至福の時」なのであります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます