寒さで目が覚めた朝。

今日も朝日が出る前に目が覚め、その後日の出。

今日は大阪日本橋(にっぽんばし)の国立文楽劇場での初春文楽第一部を観るために

午前中に大阪に出ました。

今日も平城宮跡の大極殿と朱雀門が美しく見えています。

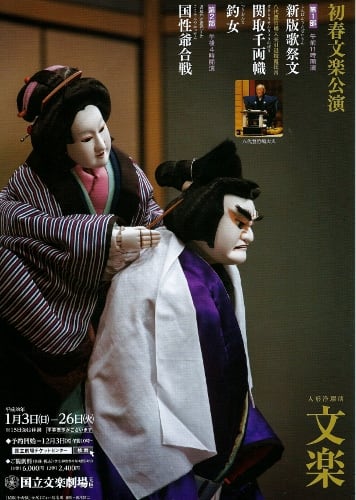

今日の演目「関取千両幟」の猪名川と女房おとわが写っているちらし。

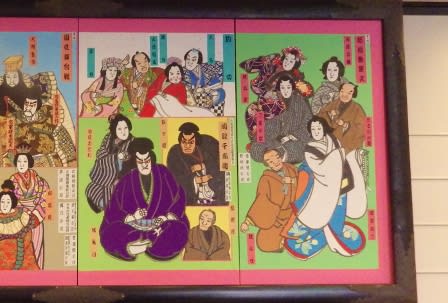

劇場の絵看板。

今日の演目は、

新版歌祭文 座摩社の段 野崎村の段

関取千両幟 猪名川内より相撲場の段

釣り女

劇場内の二階が大ホールとなっています。

二階に上ると、何やら取材をしているようです。

ロビーには文楽劇場カレンダーの宣伝があったり、

文楽人形が飾られていたり。

これは「夏祭浪花鑑」の長屋裏の団七九郎兵衛ですね。

人形を遣っているのは、二代目の桐竹勘十郎かな?

開演は11時からですが、15分前から黒子による、浅黄幕の前での三番叟が始まります。

意外と知られていないので、観客席はガラガラです。

新版歌祭文と関取千両幟の間に30分の休憩。

そのときに、劇場内の売店で買った柿の葉ずしを頂きました。

実家では柿の葉ずし、家で作っていましたよ。

既成だと、故郷の「たなか」や「ヤマト」、その他「ゐざさ」「平宗」なんかが有名ですね。

劇場内の売店で売られているのは「ゐざさ」です。

8個入りで半分が鯖、半分が鮭です。

ちょっと外に出てみると、そこでも取材中でした。

「関取千両幟」は八代豊竹嶋大夫引退披露狂言です。

盆が回ると豊竹嶋大夫と鶴澤寛治さんが登場し、隣の戸から豊竹呂勢大夫が登場。

そして呂勢大夫による嶋大夫引退の口上。

口上が終わると普通に始まります。

そして芝居が終わると、嶋大夫だけが床に残り、挨拶をされました。

また、この演目の「相撲場」では、鶴澤寛治さんのお孫さんである鶴澤寛太郎さんが三味線の「曲弾き」。

撥を反対にして弾いたり、胴を撥で叩いたり、右手や左手の指で弦を弾いたり、

撥を胴や糸巻きに置いて、それを放り上げてキャッチして演奏を続けたりと、

いろいろな曲弾きを披露。

最後の釣女は歌舞伎でもしばしば出る演目ですね。

しかし嶋大夫引退か~。

これで現役の人間国宝の大夫がいなくなってしまいますね。

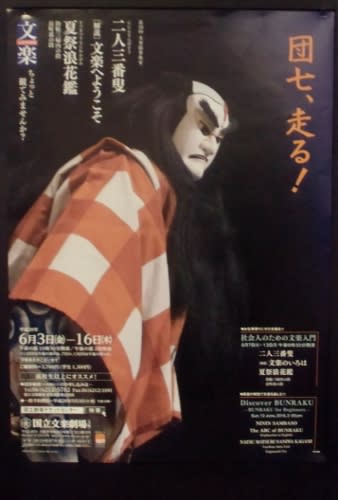

次の文楽公演は四月の「妹背山婦女庭訓」の通し上演、そしてその次が6月の文楽鑑賞教室。

鑑賞教室は、中学生や高校生の団体が入るので五月蝿いのですが、6/7、13は午後6時半開演の「社会人のための文楽入門」、

そして6/12の午後の部は外国人向けの「Discover BUNRAKU」らしいです。

そこで「夏祭浪花鑑」が出ますね。

このほか、毎年行く「若手素浄瑠璃の会」ってのがあって、

今年も行こうと思っていたのですが、既に完売。

なのに、劇場内には沢山のちらし。

芝居が終わって、前から気になっていた、劇場すぐ東にある「うどん屋麺之介」に行ってみました。

ごぼう天うどんが名物と云うことで頼んでみました。

ごぼう天といえば牛蒡が中に入ったさつま揚げだと思っていたら、

違いました。

まさに牛蒡の天麩羅でした。

カレーうどんもおいしそう。

麺は細めで、腰があってなかなかおいしい。

ざるうどんか、ぶっ掛けの冷やで頼んでみたいと思いました。

さて、難波マルイへ買い物に行きます。

途中千日前の路地に南乃福寿弁才天というのを見つけました。

提灯に多くの落語家の名前。

弁財天は芸能の神でも有りますからね。

弁財天といえば、奈良県の吉野群にある天川弁財天を思い出しますが、

そこからの分社だそうです。

マルイでUNIQLOでヒートテックのタイツと靴下を購入。

そして近鉄の大阪難波駅へ。

大阪難波駅は地下駅。

改札の近くに大きなポスター。

右下に人が写っているので、その大きさが分かると思います。