京阪三条駅から京阪七条まで。

たまたまやってきたのは淀屋橋行きの特急だったので、祇園四条駅の次が七条駅です。

特急車両ではなかったのですが、椅子がふわふわで気持ちいい。

七条駅から地上へ上り、東へ向かって歩いてゆくと京都国立博物館です。

入り口から入ると、右手に古都館。

ちょっと敷地内を散歩。

菰巻きをされた松の向こうに梅が咲いているようです。

東大寺大仏殿前の八角燈籠のレプリカの周りに梅が咲いていていい香り。

梅越しに旧入り口。(現在は出口)

旧入り口。

梅越しに明治古都館。

梅越しに平成知新館。

噴水越しにロダンの考える人像と明治古都館。

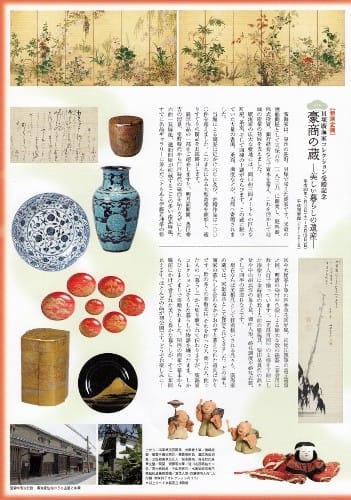

現在開催されているのは、特別企画「豪商の蔵ー美しい暮らしの遺産ー」展。

廣海家は、先週の港町、貝塚で栄えた消化です。米穀の廻船問屋として天保6年(1835)に開業し、肥料商、株式投資、銀行経営などで資本を蓄え、これを活かして地域の産業の発展を支えました。

廣海家の広大な敷地には、間口約34mの巨大な町屋、茶室、そして4棟の土蔵がならびます。この蔵に眠っていた大量の書画、茶器、調度などが、当館へ寄贈されました。

当館による調査はあしかけ6年におよび、寄贈作品は1000件を超えました。このまれにみる大型寄贈を顕彰し、選りすぐりの優品をお披露目します。

展示作品の一部をご紹介しますと、明月記断簡、豊臣秀吉の消息、室町時代から江戸時代の扇面を貼り交ぜにした六曲一双屏風、廻船問屋が所蔵することの多い南蛮屏風、すでに名品ギャラリーに並んだこともある伊藤若冲の筍図や大岡春ト筆の四季草花図屏風、司馬江漢筆の富岡遠謀之図、明清の染付や色絵による膨大な数の磁器8宴会用に数十人前で揃っています。)、「光琳百図」の文様を下絵にした漆塗りに金蒔絵の数十人前の膳椀具、柴田是真の銘々盆や中山胡民の菓子盆、御所人形、婚礼調度や婚礼衣装、そして四季の茶道具などです。

現在ならば美術品として特別扱いされる品々も、廣海家の蔵では、家財道具として保管されてきました。どの品も商家の暮らしを営むなかでおのずと蓄えられたどうぐばかりです。世の中の多くの美術品は、それを作った人、商った人、使った人の「暮らし」から切り離されて伝わりますが、廣海家コレクションはそうした暮らしの物語を纏ったまま、しかもひとまとまりで寄贈されました。関西の消化で幕末から戦前にかけて営まれた美しく豊かな暮らしが、そこに垣間見えます。ほとんどの品が初国階です。どうぞお楽しみに!

(ちらしより)

これは、質・量ともに素晴らしいものでした。

そしてもう一つの特集展示は「雛まつりと人形」です。

このほか常設展示も少しずつ展示品が帰られていて見応えたっぷり。

2時間たっぷりと鑑賞していました。

次回の特別展は「池大雅」展、「京のかたな」展。

帰るころにはすっかり夕暮れ。

ホワイトバランス崩れまくっています。

さて、この後市内巡回バスに乗って京都駅まで。

本当はこれも観るつもりだったのですが、国立博物館があまりによかったのでもうその気力が残っていません。

近鉄へ向かう途中西の空。

あれ、近鉄電車が見えている。

奈良行きが無かったので、天理行き急行で大和西大寺駅まで。

ここで乗り換えですが、14分待ち。

待っている間にやってきた阪神電車の車両。

前方と後方で、車両が違うんでしょうね、オレンジ色の帯の位置が違いますね。

そして特急の奥に伊勢志摩ライナー。

歩きに歩いた18000歩。