2025巳年🐍古代ミステリーシリーズ

神社の紹介ではなく蛇神様について綴っいます。そこそこ長文ですが、興味のある方はご覧下さい。😌🙏

【日本の蛇神信仰のいくつか】

蛇神さまとは?

日本では金運財運の神であり、

水神、龍神と同じにされたり、

縄文人の信仰だと思われていたり、

蛇は脱皮をして生まれ変わるので『死と再生』のイメージを信じた、、など西洋的なイメージで語られる事も多い。

マニアックなところでは、

蛇は地の神、池の神であり虹をかける。

虹が出ると、「蛇が出た」と言う地方もあり、開墾の為に土地を地の神から分けて貰う時は蛇神さまに声かけをした。

他にも農耕の神らしい信仰も残されているが、多くは水神や龍神におき換えられしまった様で、蛇神さま本来の姿が見えにくくなってしまった。

カカ、ハハ、ヘミ、ミズチ、ノヅチ、オロチ、など蛇に関わる古い言葉だけが残されている。

蛟蝄神社(こうもう神社)茨城県利根町立木882

=こうもうとは水辺にいる蛇が伝説化された存在。

神社の社名は蛇だが、ご祭神は水の女神「罔象女大神」ミツハノメが祭られる。

知っている様で知らない、神秘的な

蛇神さまの世界を探ってみたい。

まず今回は、出雲系を書いていくが、

出雲の蛇神とは、、?

【出雲の大物主の蛇神】

毎年、出雲では神在祭(神在月)の季節になると、南方の海から海神の使い『セグロウミヘビ』が流れつき、出雲大社などに奉納される。

旧暦の10月、現在の11〜12月頃にかけて、全国の神々は出雲に集まる為、その間は神無月となるが出雲では神在月となる。

調度この頃に、黒潮に乗って遥か南方の海から移動してきたセグロウミヘビが、荒波に揉まれ出雲の北の浦に打ち上げられるのだ。

黒潮とは=赤道付近フィリピンから日本列島まで流れてくる幅100キロ深さ1000m にも及ぶ 世界最大の海流で、九州で対馬海流として別れ日本海を抜ける。

出雲では、この季節は「お忌荒れ」という言葉があり、例年吹雪や嵐で天気が落ち着く時がないらしい。

(最近は気候変動で変わり始めたとか🤔)

打ち上げられたセグロウミヘビは龍蛇神🐍と呼ばれ

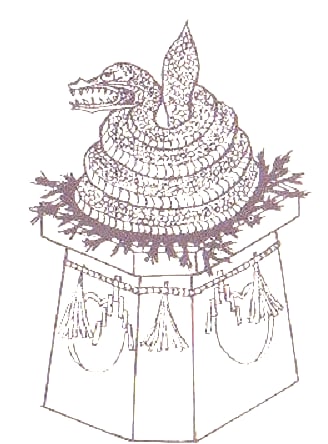

奉納する時は、トグロを巻いた形に綺麗に整えられて

出雲の

⛩️佐太神社、⛩️出雲大社、

そして日御崎神社に奉納される。

トグロを巻いた形のウミヘビ

実写版 奉納されるウミヘビ

ちなみに

⛩️佐太神社は悪縁切り

⛩️出雲大社は良縁結び

のご利益で知られるが、

まず先に悪縁を断ち切らなければ、

良縁は巡ってこれないので、

⛩️佐太神社→⛩️出雲大社と合わせて周ればご利益は絶大かもしれない。

それにしても、縁結びと蛇は関係あるのだろうか?

【セグロ海蛇の故郷】

1万年以上前から日本列島に住み縄文土器を作っていた縄文人と区別し、

新たに日本列島に渡来してきた土器文化の違う人々を弥生人と言う。

弥生時代になり、

彼らは北方や南方から段階的に日本列島に渡来し、水稲作や製鉄文化を持ち込んだ。

東南アジア・中国江南地方など南方から渡来してきた弥生人が出雲の『大物主』の部族であり、セグロウミヘビの辿る黒潮ルートが渡来ルートでもあったので、

日本列島までやって来る南海の象徴であるセグロウミヘビを、海神の使い『龍蛇神』🐍として祭っていたのだろう。

インドでは、キングコブラが蛇神ナーガとして信仰に取り入れられたが、

セグロウミヘビも強力な毒を持つ水棲のコブラで、強さゆえ元々信仰の対象だったのかもしれない。

また、

海のシルクロードと呼ばれた南海航路から半島・列島まで北上してくる船乗り達にとって、

黒潮に乗って海面近くを泳ぐセグロウミヘビの姿を見つける事は、

航路が黒潮に乗ってる事を示すまさに守り神の様な存在であり、

その姿にさぞかし安堵したはずだ。

ちなみに、ヒ長姫、手長姫、など長(ナガ)姫系の名を持つ姫神の「長」とは、インドの蛇神「ナーガ」が語源であると言う。

何れにせよ、

セグロウミヘビが、奉納するほどの価値がある存在だと言う事は、同様に南方からやってきた人々のみが持ち得る情報なのだ。

通説として蛇は脱皮をするので『死と再生のイメージが蛇の信仰の対象である』と言う実しやかな説が、広く巷間で信じられているが、実は日本の蛇に対する信仰は一様ではなく蛇神それぞれに由緒や起源がある。

日本の蛇の死と再生の信仰イメージは根拠の無いいわば迷信であり、蛇神の信仰を浮かび上がらせる為にこれは一度取り払って深堀りしてみたい。

【縄文人の子孫ではない、弥生人の故郷】

古事記では、大物主は「海を照らしてやってきた」等と神話として描かれているが、

縄文人が住んでいた日本列島に、海を超えてやってきたのが弥生人であり、彼らは

北方ルート=朝鮮半島・ロシア沿海州側からやってきたか、

南方ルート=中国江南・東南アジアからやってきたのか、

そのどちらかだ。

南海のウミヘビ

それにしても何故、

こんなにグロテスクなものが神様に奉納されるのかと思う。

セグロウミヘビは、ヘビの中で唯一の外洋性のヘビで何千キロを超える移動をする。フィリピンからハワイまで移動する事もあるらしい。

セグロウミヘビが、海を超え日本列島にまでやってきたと言う事に対する畏怖は、

実際に、千里万里の航海で南海を超えてやってきた人々だからこそ感じ得るものであり、

人々がセグロウミヘビを奉納してきたと言う事は、やはり大物主(オオクニヌシ)は、北方ではなく南方渡来であった事を示している。

※南方=中国の越、または南越、百越、(上海、香港、ベトナム、ネパール等)

「古事記に伝わる日本神話」

初代・大国主となったスサノオは、娘のスセリ姫の想い人を「葦原の醜い男」と罵り蔑んでいた。しかし、葦原の醜男と呼ばれた「大己貴」(オオナムチ)は、大和で幾多の試練を乗り越えて、ついに十種の神宝を手に入れスセリ姫と結ばれた。

そして、「お前は出雲に行き、兄弟たちを退け大国主となれ」とスサノオから大国主の地位を継ぎ、出雲へいき出会ったスクナビコナと共に国造りを行った。

スクナビコナは国造りを終えると、常世の国(海の向こう)へと帰ってしまった。

大国主が途方に暮れていると、大物主という神が海を照らしてやってきた。

南方からやってきた大物主は、次世代の大国主となり出雲・大和を治める盟主となった。

【黒潮文化圏の象徴セグロウミヘビ】

黒潮文化圏の移動は3万5000年前から続いてきた。

日本列島に文化、水稲作、製鉄をもたらした黒潮は、透明度が高く海面が黒っぽく見える事から「黒潮」と呼ばれるが、背中が黒いセグロウミヘビは、黒潮では保護色となる為、まるで黒潮に合わせて進化した蛇の様だ。

約2000年前、紀元前2世紀〜紀元頃に、

長崎県の壱岐の島に「一支国」と言う国が興り、

「原の辻󠄀」と言う都が置かれ大変栄えていた。日本最古の船着場も発見されている古い都だ。

壱岐の島は平地が少なく食料の自給ができず、海上貿易だけで成り立っていたというので、

二千年前から船の行き来は相当あったようだ。

熱帯にしかいないゴホウラ貝の装飾品も、

紀元前200~紀元300年頃まで各地の墳墓や遺跡から数多く見つかっている。

南シナ海から北上する黒潮の航路は「海のシルクロード」と呼ばれ、古代から交易が行なわれてきた。

当時は、

朝鮮半島南部にあった伽耶国が良質の鉄を産出し商人の垂涎の的となっていて、遠くインドからも鉄を求めて商人がやってきたという。

壱岐の島は、船乗り達にとっての海上のオアシスであり、出雲に向う神々も一度壱岐の島に集まってから向かったそうだ。

壱岐の島「龍蛇神神社」

南シナ海から「海のシルクロード」を超えてやってくる商人達も、壱岐の島に着き心を安らげた事だろう。

カツオをはじめ熱帯から日本を行き来する回遊魚は多いが、海面近くを泳ぐのはセグロウミヘビだけしかない。

南海から千キロ超える航海をする人々にとって、

黒潮に乗りユラユラと泳ぐセグロウミヘビに出会える事は、

航路を告げる吉兆であり神の如く崇めていたが、

スサノオの様に北方から渡来した人々にはその価値は分からない。

同様に、千キロ越えの古代航海も、かつて蛇をレガリアとする王族が南方から日本列島に渡来してきたことも、全て忘れ去ってしまっている私達は、その価値に気づく事がなく、

現代の私達がイメージする蛇の信仰に合わせて考えてしまっている。

セグロウミヘビは打ち上げられることはあっても自ら浜に上がる事はなく、

その脱皮さえ誰も見たことがない様な神秘的な存在だった。

・・・パートⅡに続く。

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

最後までご覧頂きありがとうございました🙏

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます