厚生労働省は、「日本人の食事摂取基準(2020年版)」について、策定検討会(座長:伊藤貞嘉・東北大学名誉教授)がまとめた報告書を公表した。糖尿病の食事療法にも変化が求められている。

(中略)

カロリー制限をして肥満を解消することも重要

そうはいっても、肥満のある人は食事でカロリー制限をして、肥満を解消することが、糖尿病の治療で効果的であることを科学的に確かめた研究は、世界中で多く報告されている。体重をコントロールし、肥満を解消することが重要だと考えられている。

フィンランドの糖尿病予備群を対象としたDPS研究では、総エネルギーの減量と身体活動の増加を中心に生活介入を4年にわたり行い、1年間で体重を5%減少すると糖尿病の発症率が低下することが明らかになった。

米国の「糖尿病予防プログラム(DPP)」でも、糖尿病の発症リスクの高い人が、3年間で体重を5%減らすと、糖尿病の発症を55%抑制できることが示された。

また、「Look AHEAD」研究では、生活改善により体重を1年で8.6%減らすと、HbA1cが0.6%低下するという結果になった。体重が減少することで、肝臓、脂肪のインスリン抵抗性が改善するという。

日本肥満学会のガイドラインでも、特定保健指導の調査結果にもとづき、HbA1cの改善するために、体重減量の目標を3〜5%としている。

「栄養障害の二重負荷」が課題に

働き盛りの年齢では、メタボリックシンドロームや肥満、2型糖尿病などに対策し、生活習慣病を予防することは、特定健診・保健指導などでも重視されている。 一方で、65歳以上の高齢者ではタンパク質を中心とした栄養の不足により、筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下する「フレイル」(虚弱)が問題になっている。

求められる理想的な食事スタイルは、ライフステージによって変わっていく。若い時には体重をコントロールするための肥満対策が重要だが、年齢を重ねると、今度は体重や筋肉を減らし過ぎないための対策が必要となる。

社会に過剰栄養と低栄養が混在している状態は、「栄養障害の二重負荷」と呼ばれ、日本人の食・栄養の大きな課題になっている。

そのため「食事摂取基準(2020年版)」では、「栄養指導をきめ細かに行うために、50歳以上について、より細かな年齢区分による摂取基準を設定する」必要があると指摘している。

糖尿病の人が食事で気を付けるべきこと

食品の摂り方によって、食後の血糖上昇を抑制できることが注目されている。「食事摂取基準(2020年版)」では、糖尿病の人が食事で気を付けるべきことを指摘している。

● 食物繊維が豊富に含まれる野菜を先に食べることで、食後血糖の上昇を抑えられ、HbA1cが低下し、体重も減少する。

● 野菜に加えて、タンパク質の豊富な肉や魚などの主菜から食べはじめて、その後に主食のごはんなどの炭水化物を食べると、食後の血糖上昇を抑制できる。

● 咀嚼力と血糖コントロールとの関係も重要。50歳以上の人は、咀嚼力の低下により血糖コントロールが乱れる可能性がある。50歳を過ぎたら口腔ケアも大切になる。

● 朝食の欠食や、遅い時間帯に夕食をとる食事スタイルも肥満を助長し、糖尿病のコントロールを難しくする。とくに朝食を抜く食習慣は、2型糖尿病のリスクを高める。朝食を必ず食べることを習慣にしたい。

● とくに就寝前に夜食を食べると、肥満や、血糖コントロールの不良の原因になり、合併症のリスクが上昇する。夜遅くは食べないようにした方が賢明だ。

● 「低炭水化物ダイエット」が効果があると報告した研究も多い。糖尿病合併症や薬物療法などの制約がなければ、「低炭水化物ダイエット」については、柔軟に対応することが望ましい。「低炭水化物ダイエット」の体重減少の効果は、総エネルギー摂取量の減量にともなうものと考えられているが、詳しくはまだ解明されていない。糖尿病の人にとって炭水化物の影響は、身体活動量やインスリン作用の良否によっても異なってくる。

「低炭水化物ダイエット」を始めるときは、かかりつけの医師や管理栄養士に相談することが勧められる。

①野菜を先に食え! ②二番目は肉・魚な! ③よく噛めよ! ④朝飯ぐらいは食え! ⑤夜食厳禁な!

⑥「低炭水化物ダイエット」を始めるときは、かかりつけの医師や管理栄養士に相談しろや!

(´・ω・`)だそうで。異議申し立ては、策定検討会(座長:伊藤貞嘉・東北大学名誉教授)に。

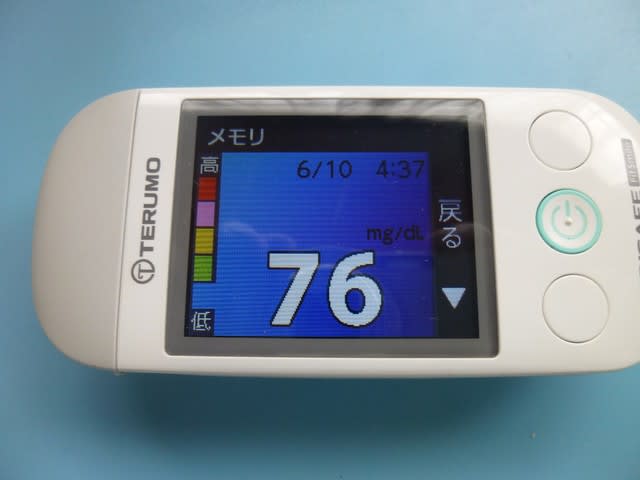

今朝の血糖値です。125(mg/dl)です。130(mg/dl)以下なら。インスリン・血糖降下剤も飲んでるのに。

また更新します。皆様もご自愛ください。

最近、嵌ってるもの。(´,,・ω・,,`) 縄跳び・ゆめの。