久しぶりの晴れ日です。

澄んだ空気が富士山を近づけてくれ、大きく深呼吸すると生きている幸せを感じるひと時。

陽を浴びる喜びと自然の育みが、元気をリチャージしてくれます。

中曽根元首相が101歳で旅立たれました。

『人生100年時代』を先取された宰相の矍鑠とした話ぶりは脳裏に残ります。

これからの時代、普通になる『センテナリアン人生航路』のナビゲーションを「示現」された、歴史証人の旅立ちは、一時代の区切りのように感じています。

明日から師走!

2019年も残すところあと1か月です。

光陰矢の如し!

気持ちをリチャージしながら、湘南の週末を満喫中。

『心理的リアクタンス』

あまり聴き慣れない言葉ですが、組織の「場」を演出してゆく上で大切な知識の一つです。

「モチベーションの法則」サイトから引用解説してみます。

-Quote-

『人は生来的に自分の行動や選択を自分で決めたいという欲求がある。しかし、それを他人から強制されたり奪われると、例えそれが自分にとってプラスの提案であっても無意識的に反発的な行動をとってしまう。

子供の頃、勉強しようと思っていたときに限って「遊んでばかりいないで勉強しなさい!」と親に言われた思い出はありませんか。

そんな時、「今やろうと思ってたのに~」という思いとともに、全くやる気が無くなってしまった記憶があるのではないでしょうか。

また、友人などに「お前はこうだよな!」などと決め付けるような発言をされると、反射的に「全然違うし・・・」などと言ってしまうこともよくあります。 このようなやりとりは「心理的リアクタンス」と呼ばれるもの。

リアクタンスとは「抵抗」を意味し、自分の行動や選択を自分で決めたいという人間本来の欲求が犯されると思うと、無意識にこの「抵抗」が発動してくるのです。

-Unquote-

組織社会での状況を考えてみましょう。

皆さんは、自分の上司から事細かく指示され、自主性を認められない働き方と、ある程度の裁量的自主性を認めて貰い、自分のペースで仕事が出来る仕事環境、どちらが望ましいと思われますか。

多くの人は、後者の働き方が良いと思うのではないでしょうか。

マイクロマネジメントスタイルのマネージャーは、チームスタッフに「心理的リアクタンス」を感じさせてしまう傾向があります。

組織の上位者が「優秀」過ぎて、何もかも「自分の考えが正しい」と思い込み、仕事のスタイルや手順まで事細かく指示し、ともすれば「押し付ける」ようになると人は育ちません。

このタイプのマネジャーは、「人を育てよう」とします。育成する事がマネジャーの仕事と思い込んでいるからです。

でも、人を育てようとすればするほど「心理的リアクタンス」が働き、人は育ちません。

結果、組織力を低下させることになります。

組織を強くするには、そこで働く人たち一人ひとりの自主性を尊重し、自律的に「人が育つ」環境=「場」をつくることが重要です。

「人を育てる」意識や取組はもちろん重要ですが、奢りと意識圧をかけた「育成」には注意が必要ということです。

「場」つくりとは、"オフィス環境の構築" だけを意味するものではありません。

働く人たちの「想いの枷」を取り除く仕組みつくりや、社員を信頼し任せるマネジメントスタイルを定着させてゆく風土変革こそが「場」つくりの本質です。

社員等に「心理的リアクタンス」を感じさせない「場」には活気があります。

そして、個々人の潜在能力を発出させるチャンスが生まれます。

「心理的リアクタンス」のある場からイノベーションは湧き出しません。

マネジャー等「管理職」の責務を担っている方々は、今一度、自分のマネジメントスタイルを再確認してみることが必要!かもしれません。

「心理的リアクタンス」を知っておくと、もっとチーム共創力がアップすると思います^_^

全ての人間は、生きている限り、毎年1歳ずつ歳をとります。

今20歳の若者も、40年後には60歳になりますし、今64歳の私自身も、あと10年後には74歳になります。

一年という時間単位を基準に、人間は「加齢」してゆきます。

「エイジング」とは「加齢」ということです。

つまり「エイジング」は生きてゆくことであり、『スマートエイジング』の意味は、スマート(=格好よく=生き生きと=幸せ)に人生時間を送ってゆく事を意味します。

社会では、60歳を超えると(今の時代は70歳くらいにシフトはしていますが)、組織勤めに区切りをつける「定年」となり、現役世代から卒業し「老齢期」に入るようなイメージがあります。

「老齢年金」「老人ホーム」...

「老」は人間の宿命ですが、「老齢者」という意識と「高齢者」と呼ばれる意識は異なるものと思います。「老」をマネジメントして「高齢者」として社会と繋がる機会を創り出すことが大切です。

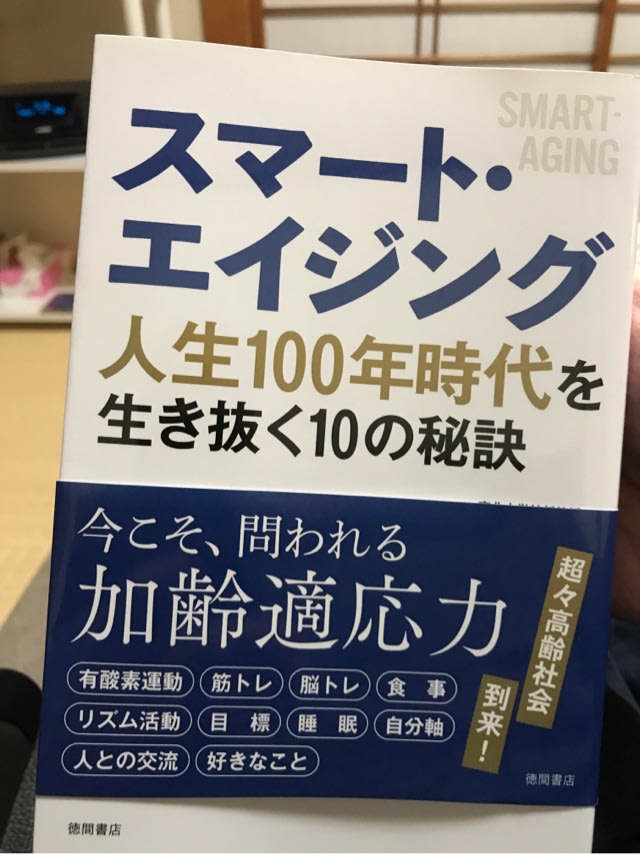

「スマートエイジング」(徳間書店刊 2018/2)の著者である村田裕之東北大学特任教授は、『人生100年時代を生き抜く10の秘訣』との副題で、『老』のマネジメント手法と『ライフシフト』の実践手法について提言されています。

週末に、この本を読みながら気付いたことがあります。

私が取り組んでいる「一般社団法人日本ライフシフト協会」、HLD LabやOver60Clubの活動は、リンダグラットン教授の「ライフシフト」に著されている「マルチステージ人生の理念」を意識に置きつつ、「スマートエイジング」の実践が大切!との思いです。

健康であるべき!

ウェル・ビーングでありたい!

ワクワクして人生を送りたい!

との想いを実践してゆくプラクティカルな手法である「秘訣」を解いている内容は、とても刺激を受けました。

『フランシスコ ローマ教皇』が来日されました。

前回のローマ法王来日は、「ヨハネ・パウロ2世』が広島を訪れた1981年2月ですから、38年の年月が経ちました。

ローマ教皇フランシスコは、今回、広島と長崎を、そして東日本大震災被災地を訪れるとのことです。

世界平和と人類幸福を希求される姿に世界が注目しています。

私は、1979年から1983年までの間、広島で仕事をしていたので、当時 ヨハネパウロ2世が、広島幟町教会の世界平和記念聖堂に来られた時の事と、日本語でのスピーチが脳裏に焼き付いています。

私事ですが、その年、世界平和記念聖堂で結婚式を挙げた事もあり、38年の歳月に感慨を覚えます。

世界には13億人のカソリック教徒がいると言われています。

世界には、キリスト教を始め、イスラム教や仏教等「信仰」を生きる拠り所とされる人々が沢山います。信仰の自由は尊く、信心は人生を支えてくれる心の礎です。

宗派は色々あれど、共通する「信仰の原点」は「愛」です。 「愛」には様々な形がありますが、「人類愛」こそが人間社会にとって最も大切なものではないでしょうか。

世界を見渡すと、思惑や思想の違いから様々な揉め事や紛争が起きています。

隣国との関係や、香港で起きている事が報道される都度、人間社会の難しさを感じます。

人間の「集団意識」は複雑です。

人類同士の人間愛の濃度が薄められていきます。

ナショナリズムや利己的な意識を持つことは、「人間の性」であり、理想郷の実現は簡単ではありません。

フランシスコ教皇の世界行脚が人類の「人間愛」濃度を高めることを願いつつ、そして、唯一の被爆国である日本に、ローマ教皇が再訪される意味を感じている日曜日の朝です。

今日の午後には、広島で核廃絶の演説をされる予定とのこと。

前回のローマ法王来日は、「ヨハネ・パウロ2世』が広島を訪れた1981年2月ですから、38年の年月が経ちました。

ローマ教皇フランシスコは、今回、広島と長崎を、そして東日本大震災被災地を訪れるとのことです。

世界平和と人類幸福を希求される姿に世界が注目しています。

私は、1979年から1983年までの間、広島で仕事をしていたので、当時 ヨハネパウロ2世が、広島幟町教会の世界平和記念聖堂に来られた時の事と、日本語でのスピーチが脳裏に焼き付いています。

私事ですが、その年、世界平和記念聖堂で結婚式を挙げた事もあり、38年の歳月に感慨を覚えます。

世界には13億人のカソリック教徒がいると言われています。

世界には、キリスト教を始め、イスラム教や仏教等「信仰」を生きる拠り所とされる人々が沢山います。信仰の自由は尊く、信心は人生を支えてくれる心の礎です。

宗派は色々あれど、共通する「信仰の原点」は「愛」です。 「愛」には様々な形がありますが、「人類愛」こそが人間社会にとって最も大切なものではないでしょうか。

世界を見渡すと、思惑や思想の違いから様々な揉め事や紛争が起きています。

隣国との関係や、香港で起きている事が報道される都度、人間社会の難しさを感じます。

人間の「集団意識」は複雑です。

人類同士の人間愛の濃度が薄められていきます。

ナショナリズムや利己的な意識を持つことは、「人間の性」であり、理想郷の実現は簡単ではありません。

フランシスコ教皇の世界行脚が人類の「人間愛」濃度を高めることを願いつつ、そして、唯一の被爆国である日本に、ローマ教皇が再訪される意味を感じている日曜日の朝です。

今日の午後には、広島で核廃絶の演説をされる予定とのこと。

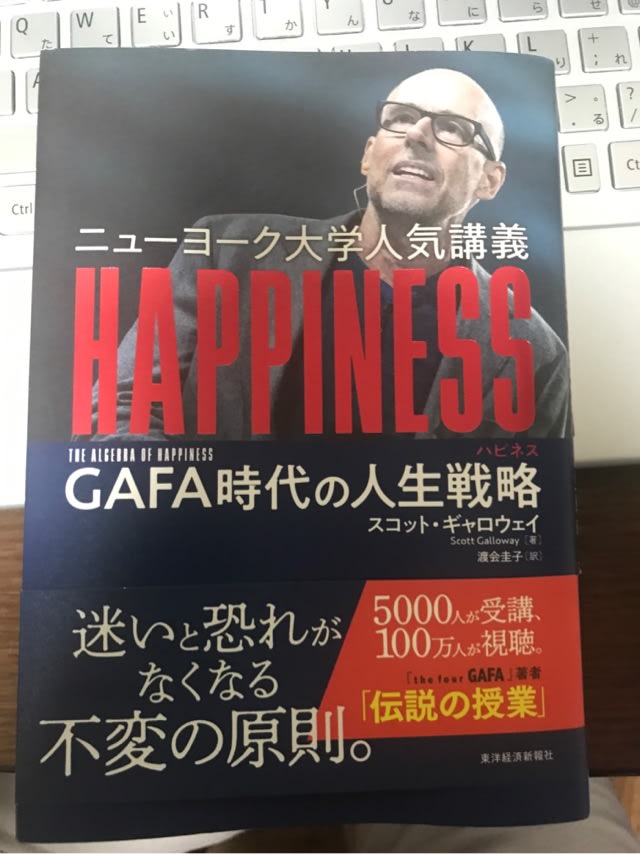

ニューヨーク大学スターン経営大学院のスコット・ギャロウェイ教授の新刊です。

『HAPPINESS』!

「人間」の生き方をカジュアルに伝えています。

読了して感じたこと、それは、ギャロウェイ教授は、理論を「教える」のではなく、自身の人生経験を「ロールモデル」化して、聴き手の意識創発、つまり「気付きの機会」を「授ける」講義スタイルが人気を博している理由なのでは!

との感想です。

かつて「劣等生」だった教授が語る「人生講義」は、崇高でアカデミズムに溢れた高名教授の「学術講義」とは、一味違う魅力を学生や聴講者が感じるのでしょうね。

教育も実業も、時代テーマは「人類・人生幸福追求」へ、これこそがSDGsの理念!

とひとりゴチている土曜日の朝です^_^