鶴の湯の駐車場に着いて車を降りようとすると、突然みぞれ混じりの雪が降ってきた。

晩秋に訪れたみちのくの秘湯で、みぞれが歓迎の演出をしてくれているようだ。一度は来てみたいと、長い間思っていた温泉だけに、寒い中でもテンションが上がってくる。

鶴の湯の景色はテレビやネット画像では何度か見ていたが、何処かの時代村にあるような古い木造の建物や、その奥の方に湯けむりの上がるこの佇まいを、上手く表す言葉が思いつかない。自分の生家は藁葺き屋根の古い家で、山に囲まれていた幼い頃の田舎の風景がふと思い出される。

受付で600円の入浴料を払い、早速男湯へ。脱衣場にいた二人の先客の内一人が、広島から来たのでみぞれにビックリした、と言うともう一人も自分も広島からだと言う。三人で入った浴槽では、自分も参加してしばらく会話が続いた。

たまたま一緒になっただけの三人だが、話が弾んだのは、遠路はるばる鶴の湯を目指してやって来たという、共通の興奮があったからだと思う。

画像は白湯と呼ばれる浴槽で、入浴客がいなくなったのでパチリ。

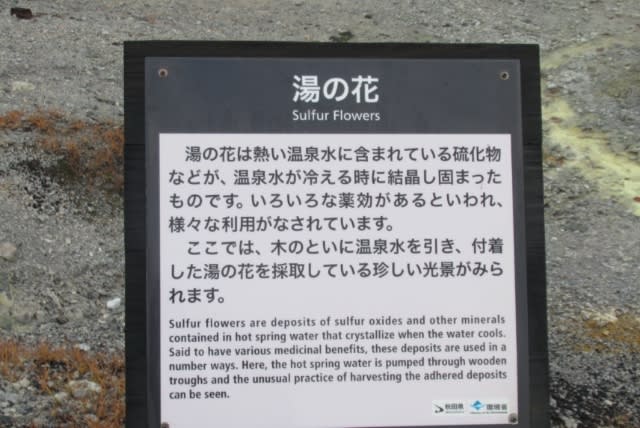

昨日から今朝入浴してきた酸ヶ湯温泉や玉川温泉のような酸性度の高い泉質ではないのて、同じように白く濁っていても、湯が柔らかく感じる。

印象的だったのは湯加減が丁度良くて、何時間でも浸かったままでいられそうだった。どんな温泉でも大体5分も浸かれば上半身だけは湯から出したくなるが、それが全くない。たまたまだったかも知れないが、どんな湯加減調整をしているか、湯守さんがいたら尋ねてみたいところだ。

こちらは同じ建物内にあった黒湯。白湯とは泉源が異なるために泉質が違うようだが、お湯の色だけでは区別がわからない。

次は露天風呂だが、男湯から10メートルばかり離れていて、脱衣場が別にあるようだ。先ほど聞いた話では、着替えるのは面倒なので大概はタオルで前を隠し、裸のままで移動しているとのこと。

自分も同じように移動していたら数人の女性(もちろん着衣)の視線を浴びることになったが、そんな光景もここでは不自然に見えることはないような気がする。

露天風呂には入浴中の人がいたので全景は撮れなかったが、割と広くて男女混浴になっている。別の場所に女子用の露天風呂があるため、ここでは女性の姿は見かけなかった。

鶴の湯に着いた時に降り始めたみぞれも、露天風呂に入った頃には止んでいた。みぞれや雪の中の露天風呂なんて、なかなか味わえるものではなく、少し残念だった。

正午前には風呂から上がると、何となく身体に疲労感がある。昨日から連続して温泉に入ったからかも知れない。乳頭温泉郷にある他の温泉も、あと1か所くらいは入浴しようと考えていたのだが止め、温泉郷は車で一回りすることにした。

全部の温泉を見たわけではないが、乳頭温泉郷の中の温泉でも、「鶴の湯」とその別館になる「山の宿」だけは、他の温泉とはかなり離れた別の場所にあるのがわかった。

鶴の湯に向かっていた時も、この案内板とバス停のある場所を左折しなければならないのだが、数十メートル通過してしまった。メインルートを走れば鶴の湯に行けると思っていたのだが、間違いだった。

みちのく秋田の乳頭温泉郷まで折角来たのに、鶴の湯だけではもったいない気もするが、他は次の機会の楽しみにしよう。

酸ヶ湯、玉川温泉、鶴の湯と、いずれも印象の強い温泉ばかりだったので、満腹感で一杯になった気持ちだ。