京都山科にある天智天皇陵の北側にあるたたら遺跡(御陵大岩たたら遺跡)に行った数日後、後山階陵の近くにあるたたら遺跡に行ってみた。琵琶湖疏水沿いに歩けば2.6kmだが、直線距離では900mくらいと思われる。

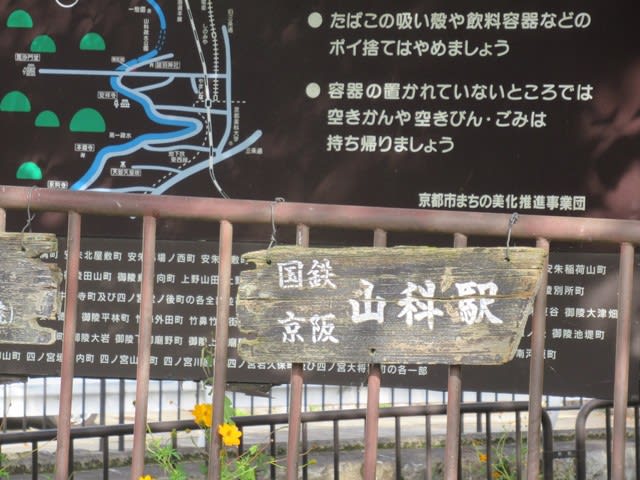

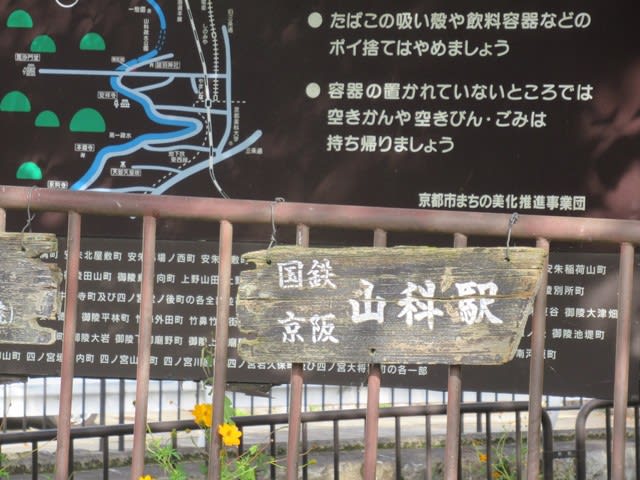

今回はスクーターで行ったが、旧東海道筋の山科駅前から東に200mにある交差点から北に向かう道を上がって行った。琵琶湖疏水をまたぐ安珠橋を越えると左右には大きな邸宅が多い。橋の横の古い案内表示板には未だに国鉄の文字が残っていた。

山腹まで上がって来ると毘沙門堂があり、紅葉や桜の時期は綺麗だ。20年前くらいっだったか、大文字山に登った際に立ち寄ったことがある。

道を西に折れると双林院、通称「山科聖天」がある。画像の赤いスクーターは自分のではないので、念のため。

更に西に進むと三叉路があり、右手に行くと後山階陵(のちのやましなのみさぎ)、仁明天皇の皇后になった藤原順子の陵墓がある。画像の石碑はその入り口を表しているが、その側面にはこの辺りがたたら遺跡であることも刻んである。

ここも御陵大岩遺跡のある場所と同じく如意が岳の中腹になり、安祥寺川の沢がある。

恐らくだがここにも水碓が造られ、山中で採取された鉄鉱石を砕いていたのだろう。ここは支流が安祥寺川に合流していて、御陵大岩の場所よりも水量は豊富だと思う。

行き先表示板にぶら下がっているのは台風21号による倒木のために塞がっているトレイルコースを記したマップで、ボランティアが準備したようだ。平日だったがトレッキングスタイルの人も少なくなかった。

御陵大岩と後山階陵のたたら遺跡以外にも如意が岳の南山腹にはたたら場があったようだが、ある程度特定できているのはこの2ヶ所だけのようだ。いずれも水碓を必要とするので川や沢沿いにあったことは推測できる。そこで如意が岳から流れ出る藤尾川と四宮川の上流まで足を伸ばしてみた。

藤尾川の脇を西大津バイパスの高架道路が走っているが、その長等トンネルの山科側入口辺りの下に藤尾神社がある。ここは滋賀県大津市になる。

比較的最近、藤尾川に護岸工事がされたようだ。30代の頃だが、この川沿いをトライアルバイクやマウンテンバイクで大文字山まで登っていた記憶がある。

結局のところ見た範囲では藤尾川沿いも四宮川沿いにもそれらしい場所を示す石碑はなかった。

画像は如意が岳のすそ野の傾斜地にある四宮住宅街の最上部にあった京都市水道局の上水道設備。この場所の地名は小金塚とあり、製鉄時に出た鉄滓が放置されたか材料の鉄鉱石のくずでも積まれていたかを連想させる。

そう言えば思いだしたが、ここから更に北にある比良山系の武奈ヶ岳の登山ルートの途中に岩だらけのガレ場の上に金糞峠がある。鉄鉱石を採取する時に捨てられた石が積もっていたのだろうと聞いたことがあった。古い時代に製鉄に取り組んだ跡が身近な場所にも残っていることがわかった。

今回はスクーターで行ったが、旧東海道筋の山科駅前から東に200mにある交差点から北に向かう道を上がって行った。琵琶湖疏水をまたぐ安珠橋を越えると左右には大きな邸宅が多い。橋の横の古い案内表示板には未だに国鉄の文字が残っていた。

山腹まで上がって来ると毘沙門堂があり、紅葉や桜の時期は綺麗だ。20年前くらいっだったか、大文字山に登った際に立ち寄ったことがある。

道を西に折れると双林院、通称「山科聖天」がある。画像の赤いスクーターは自分のではないので、念のため。

更に西に進むと三叉路があり、右手に行くと後山階陵(のちのやましなのみさぎ)、仁明天皇の皇后になった藤原順子の陵墓がある。画像の石碑はその入り口を表しているが、その側面にはこの辺りがたたら遺跡であることも刻んである。

ここも御陵大岩遺跡のある場所と同じく如意が岳の中腹になり、安祥寺川の沢がある。

恐らくだがここにも水碓が造られ、山中で採取された鉄鉱石を砕いていたのだろう。ここは支流が安祥寺川に合流していて、御陵大岩の場所よりも水量は豊富だと思う。

行き先表示板にぶら下がっているのは台風21号による倒木のために塞がっているトレイルコースを記したマップで、ボランティアが準備したようだ。平日だったがトレッキングスタイルの人も少なくなかった。

御陵大岩と後山階陵のたたら遺跡以外にも如意が岳の南山腹にはたたら場があったようだが、ある程度特定できているのはこの2ヶ所だけのようだ。いずれも水碓を必要とするので川や沢沿いにあったことは推測できる。そこで如意が岳から流れ出る藤尾川と四宮川の上流まで足を伸ばしてみた。

藤尾川の脇を西大津バイパスの高架道路が走っているが、その長等トンネルの山科側入口辺りの下に藤尾神社がある。ここは滋賀県大津市になる。

比較的最近、藤尾川に護岸工事がされたようだ。30代の頃だが、この川沿いをトライアルバイクやマウンテンバイクで大文字山まで登っていた記憶がある。

結局のところ見た範囲では藤尾川沿いも四宮川沿いにもそれらしい場所を示す石碑はなかった。

画像は如意が岳のすそ野の傾斜地にある四宮住宅街の最上部にあった京都市水道局の上水道設備。この場所の地名は小金塚とあり、製鉄時に出た鉄滓が放置されたか材料の鉄鉱石のくずでも積まれていたかを連想させる。

そう言えば思いだしたが、ここから更に北にある比良山系の武奈ヶ岳の登山ルートの途中に岩だらけのガレ場の上に金糞峠がある。鉄鉱石を採取する時に捨てられた石が積もっていたのだろうと聞いたことがあった。古い時代に製鉄に取り組んだ跡が身近な場所にも残っていることがわかった。