レマン湖のモントレーから東へ数十キロの場所にGlacier3000という場所がある。ロープウェイで登るのだが、当日は風が強く運航するかどうかは職員の判断待ちだった。めでたく許可がでたので上へ。

こんなつり橋があるところで下界を見下ろすのである。

この日は天気が曇っており残念だった。

こちらはグリンデルワルトの登山電車から。

アイガーグレッチャー駅から徒歩で一駅降りるところ。

ユングフラウ三山。

wikiによるとマッターホルンは

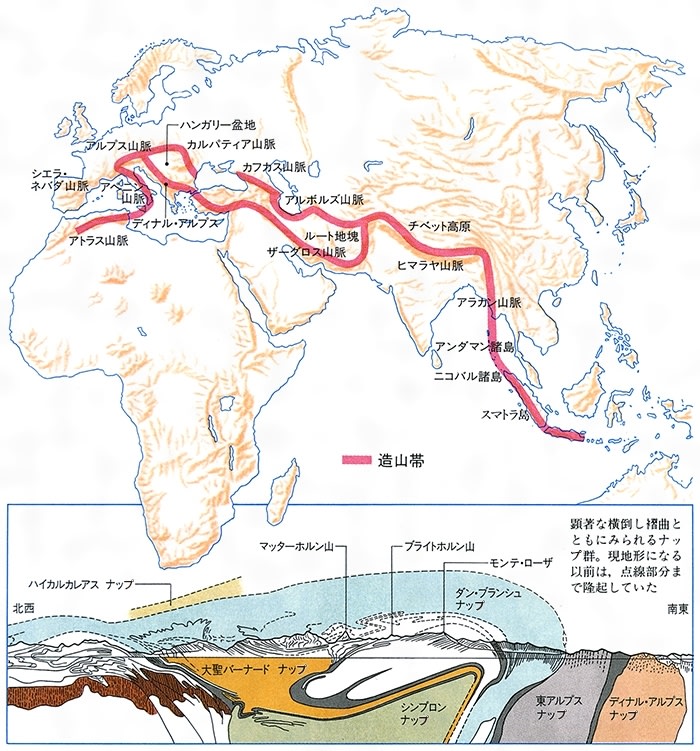

【基部は堆積岩であるが山体は片麻岩で形成されている。パンゲア大陸が分裂し始めた2億年前にゴンドワナ大陸のアフリカ部分として残ったアプーリア・プレートが、1億年前に同大陸から分離しヨーロッパ大陸へ移動して乗り上げた[注釈 1]、ナッペと言われる地質構造を示す。山容はその後の氷河の作用で形成されたもので、こういった地形は氷食尖峰と呼ばれる。 】

堆積岩というのは砂岩泥岩礫岩がミルフィーユ上に縦に積み重なってできた海洋由来の柔らかい地層。一方片麻岩というのは、岩石に地球レベルの巨大な温度又は圧力がかけられて、それまでの岩石の組織とは変わってしまった石のことを指す。

そういえばアルプス山脈を北に超えるとドイツがあるけども、南ドイツには岩塩の鉱山がたくさんある。塩はドイツ語でSALZ。オーストリア西部にもザルツブルクという塩の名前を冠した町もある。中世の時代に塩の交易で富を築いたという記録もある。ヒマラヤやアンデス山脈もそうなので珍しいことではないが・・・。

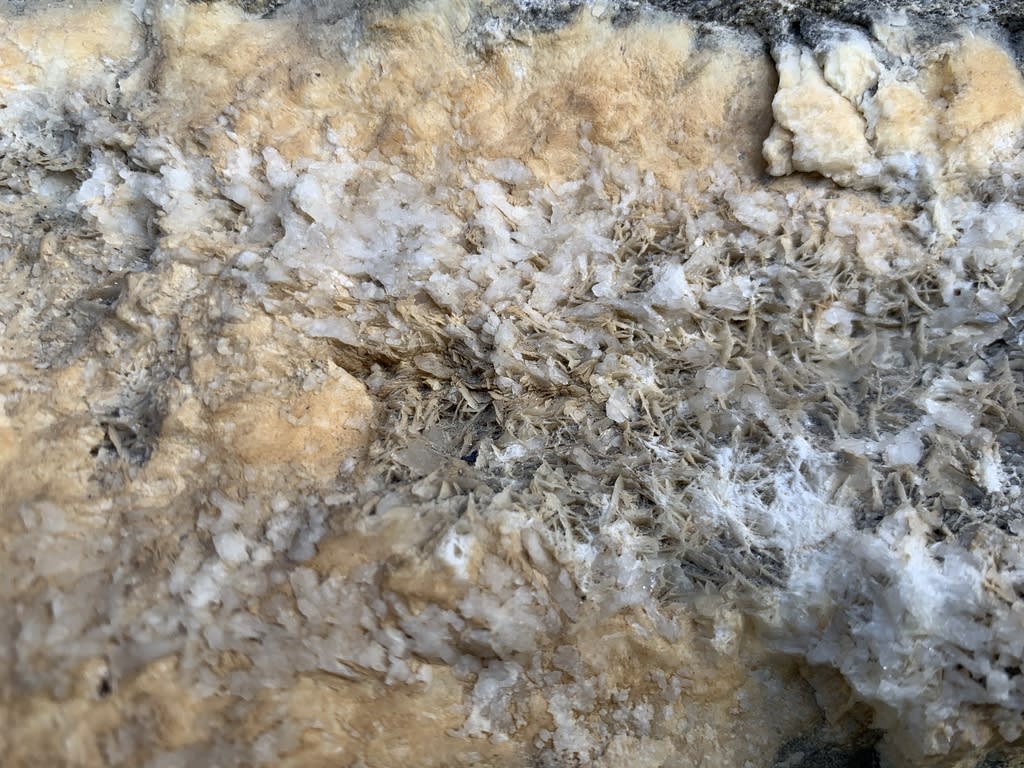

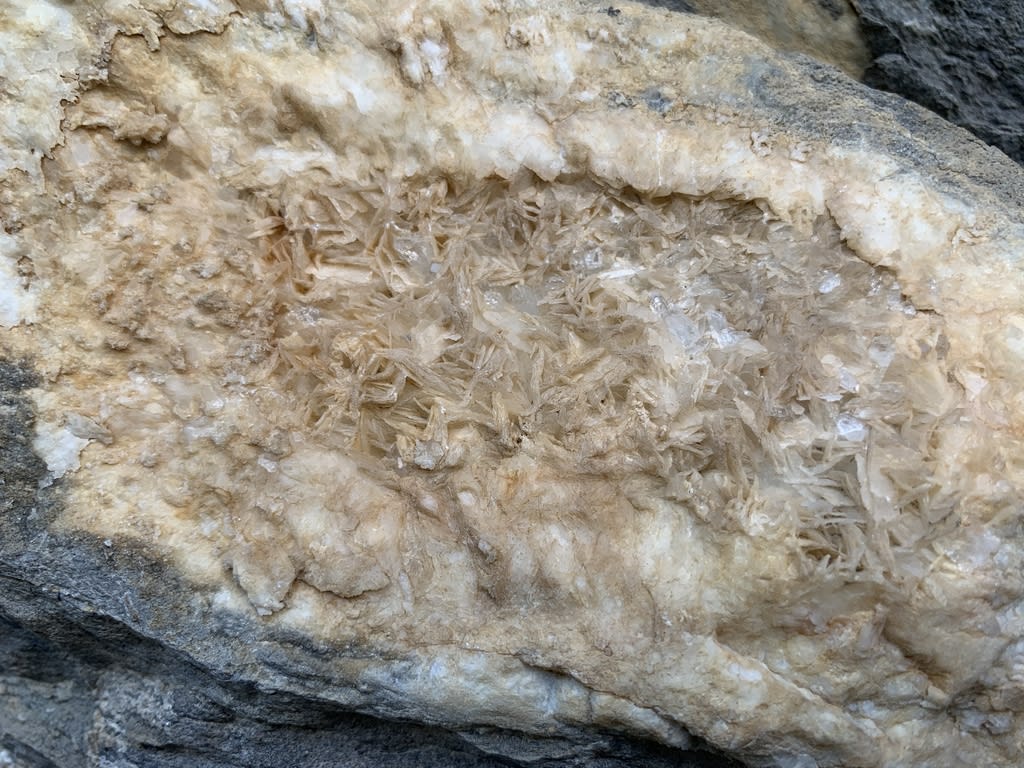

ゴルナグラート頂上で拾った白雲母。

白いということは、鉄やマグネシウムといった重い物質を含んでいない珪酸塩鉱物の雲母である。ペグマタイトに多く含まれる。

ペグマタイトは千葉房総の嶺岡山地でも拾ったことがある。そこはマントル物質に近い物質が地表に現れてる場所であり、蛇紋岩やダナイトなどのカンラン石などが見られるところである。ただ嶺岡山地では鉄分を含む緑色の鉱石や角閃石を含む石がおおいのに対して、マッターホルン付近やまたグリンデルワルトのフィルストのような場所は鉄分を含まない白雲母が多くみつかる。

白雲母は火成岩に含まれることはまれらしく、やや低温でできた結晶片岩などの変成岩のほか、堆積岩中の自生鉱物、熱水変質を受けた岩石中の変質鉱物などとして見られるようだ。そうなるとやはりここは低温で高圧の変成作用を受けた地域といえるのだろう。

とはいえ、写真下部のように緑色の結晶片岩らしきものも見える。

地質は時たまわかったような気にさせるのだが、よくわからない。

青い。

6月はまだトレッキングコースに雪が多くみられた。

氷河が少ないようにみえるが、黒い場所も石をかぶっている氷河である。

大きな石は氷河に運ばれ迷子石になるのだろう。

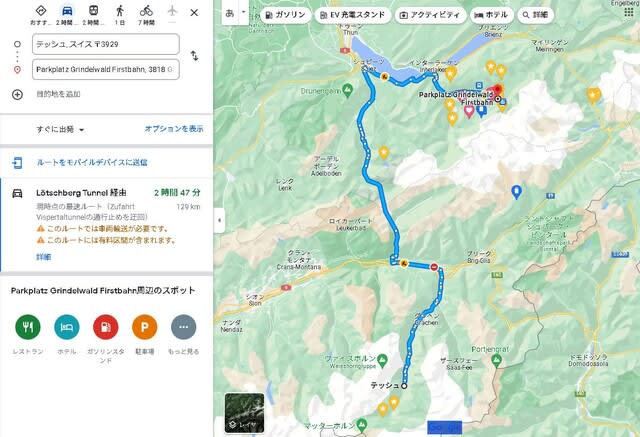

カートレインというものがある。車を貨物列車に乗せて運ぶサービスである。区間は約20キロ。

グリンデルワルトからツェルマットに向かう最短コースはカートレインを利用することである。大きく迂回するコースや峠を越えるコースもあるけれども時間がかかる。

カートレインの20キロの区間はほぼトンネルの中である。しかもトンネルの中は全くライトがなく真っ暗な闇が出口まで続く。トンネルの幅も最小限の広さで古さを感じさせる良い鉄道だが、この路線は数年後には幅も広げられより快適になるとか。個人的にはこのままのほうが味があって好きなのだが。

ツェルマットは車の乗り入れを規制しているので、テッシュの町で電車に乗り換える。

15分ほどでツェルマットに到着。

「無時間モデル」という造語がある。内田樹が編み出した言葉で、彼のいうことは要するこうだ。「労力に対して対価を得るのが、早ければ早いほど快感を感じる性質を持つ」と。これはネガティブな意味を込めて言っていることに留意しておこう。市場の売買を考えるとより分かりやすい。お金を払うのと同時に商品を手にできる。注文から到着までの時間が最短であるなどだ。アマゾンでほしい商品をポチる、決済が即日にされ翌日にはもう商品が届く。これが早ければ早いほど「便利な世の中」というわけだ。

なぜこんな話を冒頭にしたのかというと「アイガー・エクスプレス」がまさに無時間モデルの例としてふさわしいからだ。このロープウェイは2020年12月にオープンという新しいものだ。グリンデルワルトグルント→アイガーグレッチャーの区間をわずか15分で移動する。それよりも以前は登山電車を利用するしか方法はなく、2009年の私のスイス旅行では約50分ほどかけてその区間を移動したものだ。これを使うと下界のグリンデルワルトグルントから海抜3400Mにあるユングフラウヨッホの展望台までなんとわずか40分で行けるのだ。黒部ダムの室堂は海抜2400M。バスと登山電車を乗り継いでも1時間半以上はかかる。これに慣れてしまったら登山鉄道は遅くてイライラするかもしれないが、そもそもアイガーエクスプレスがない時代には、この方法しか最短のものはなかった。それより以前の19世紀には登山鉄道などはなく、登山者のみが見ることができる絶景であった。

アイガーグレッチャー→ユングフラウヨッホの中継地点。アイスメーア(氷の海)という名前の駅の展望台からの写真。停車時間は約5分。

ユングフラウヨッホの展望台からの写真。アレッチ氷河。

氷河の上をこのように歩くことができる。この終着駅からユングフラウ頂上を目指す登山者もいる。季節は6月なので積雪が多い。

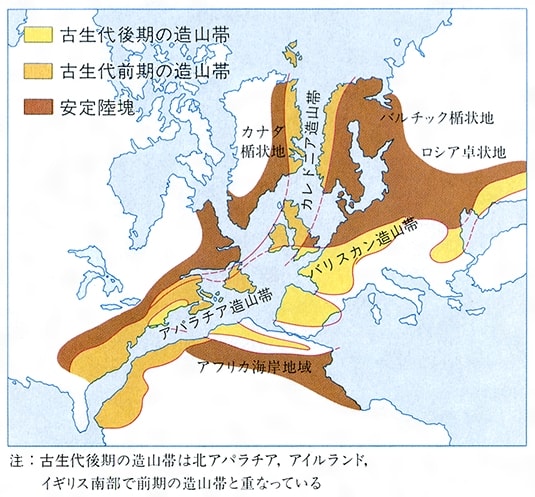

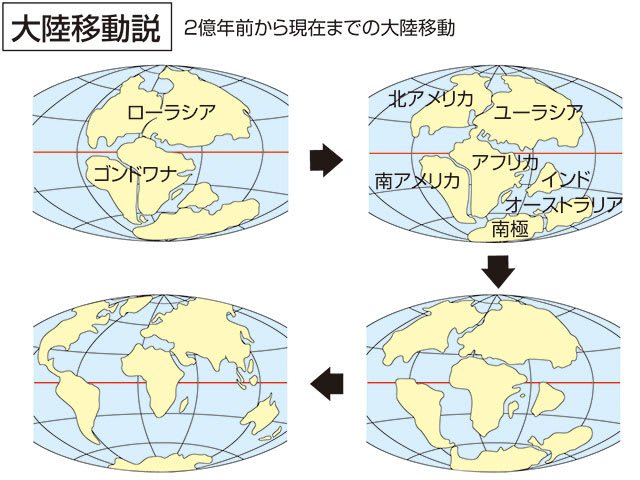

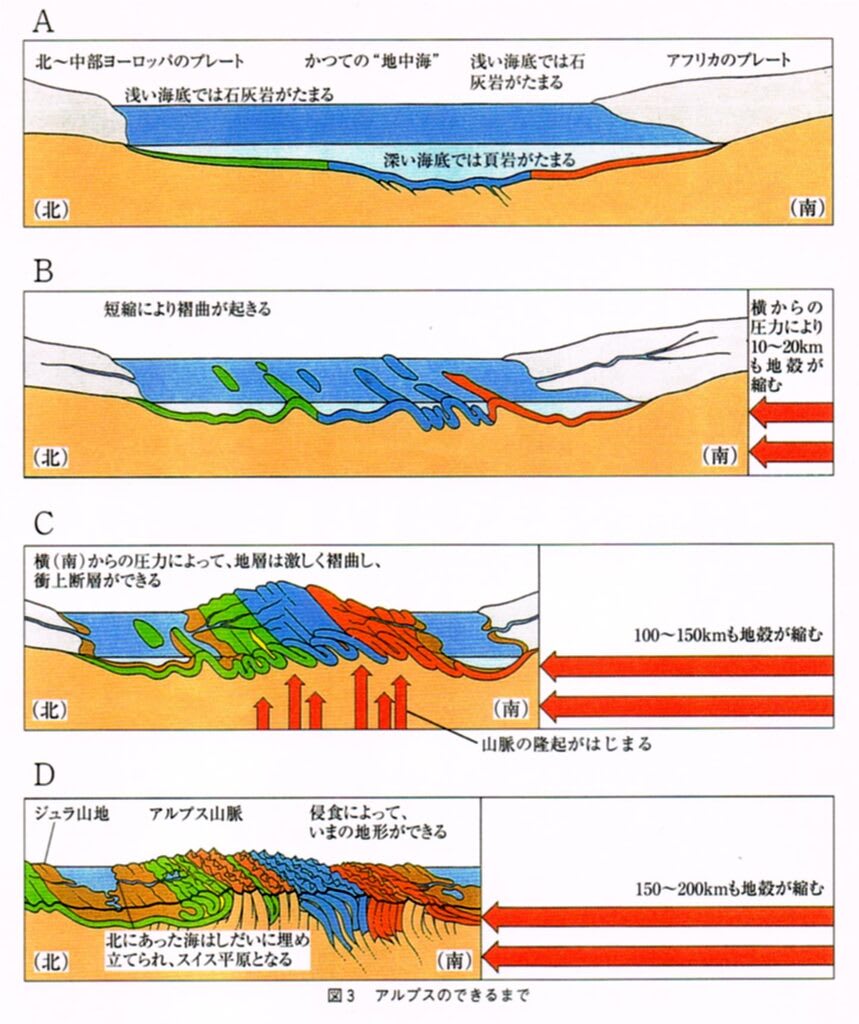

かつてバリスカン造山運動というものがあった。かつてといってもそれは今から3億年ほど前の石炭紀あたりの話。北のローラシア大陸(ユーラシア+北アメリカ)と南のゴンドワナ大陸(南アメリカ+アフリカ+インド+南極+オーストラリアなど)が衝突したとき引き起こされた。

そうして出来たのが超大陸パンゲアである。さて、ローラシアとゴンドワナの衝突部分をみてみよう。

現在の地形とはまるで異なるが、アフリカと北アメリカの東海岸そして西ヨーロッパからスカンジナビア半島が衝突して山脈を作った。これがだいたい石炭紀またはそれ以前に起こったという。現在でもこの造山帯あたりには山脈が連なっている。

その後超大陸は分裂した。かつてのゴンドワナ大陸は南アメリカ・アフリカ・南極・インド・オーストラリアに分かれ、インドはユーラシア大陸に衝突、アフリカはヨーロッパに衝突、アラビア半島もユーラシア大陸に衝突した。これが大体中生代から新生代の間(いわゆる恐竜時代)に起こったとされる。

衝突によってピンク色の線上には様々な山脈が形成される。

アルプス造山運動によってアフリカのプレートはヨーロッパのプレートに乗りあげる形になった。山脈を形成し浸食と風化の結果現在の地形に至る。

以上のことからわかるように、スイスは2度の造山運動を経ていることがわかる。(バリスカン造山運動とアルプス造山運動)

とはいえ上の図のABCDの過程を見ればわかるように、プレート衝突によるプレートの付加体もあれば、海底の堆積岩もあるし、火山活動による岩石も含まれる。これらすべてを含んだ混合物が露頭したものが現在の我々の目に入る景色となっている。

こちらはBIRGからSCHILTHORNの間を通るロープーウェイからの景色。大きな褶曲を見ることができる。石灰質の山である。

こちらはフィルストから撮影した結晶片岩。埼玉の長瀞のように強い圧力による変成作用をうけて再結晶化したもので特徴は薄い層をなしている。薄くはがれやすいために屋根材としても使われている。

同じ場所からの写真。

水晶室の鉱物に白雲母などの結晶もみられる。

埼玉の長瀞も中央構造線という強い圧力により変成作用をうけた地域でありメカニズムとしては似ている。

氷河が削った谷のラウターブルンネン。切り立った渓谷に囲まれている。ここに海水が流れ込めば「フィヨルド」となる。フィヨルドは氷河期に氷河によって削られた深い谷が、温暖化にともなって海面の上昇により形成された。いわば溺れ谷だ。日本の三陸海岸はリアス海岸と呼ばれるが、これはフィヨルドではなく単なる溺れ谷である。河川によって浸食した谷が海面上昇をうけて溺れ形成されたものだ。メカニズムはラウターブルンネンもフィリヨルドもリアス式海岸もさほどかわらない。

一方シルトホルンに代表される「ホルン」だが、これはカールが3つ以上形成されると出来るものだ。カールとは日本の千畳敷カールに代表されるように、氷河がけずった丸い窪みである。鍋の底のような形状をしている。ある山に複数のカールができると、取り残された山は尖ってくるのだ。

ラウターブルンネンにある滝。あまりにも高いために水が霧状になって広範囲に降り注ぐ。

2009年とはずいぶん事情が変わっていた。

今回の旅行はアパートメントに泊まり自炊をして滞在費をうかすというもの。

驚くべきことに2009年のスイスフランは86円であったらしいが2023年6月現在においては153円。そして今日8月では162円となっている。

さてスイスの道路だがトンネルが本当に多くなった。しかも新しい。そしてこの国ではスピード違反は1キロオーバーから取り締まられる。私も実はやってしまった。しかも面倒なのは罰金はレンタカー会社が立て替えてくれて、手数料を加えてカード会社から引かれると思いきや、罰金の支払いは自分でスイスのHPにある支払い用サイトからクレジットカードで支払わねばならない。取り締まりはオービスである。ピカっと光ったらおわり。私はルツェルンの高速道路上で光らせました。このルートを通る方はご注意を。

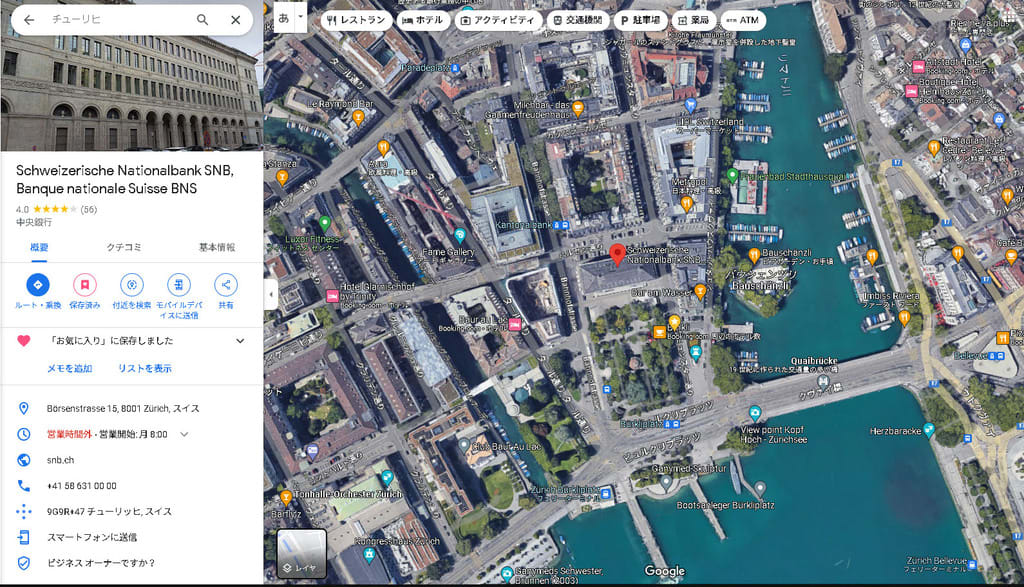

スイスフランについて。お札が2021年10月末より第九次紙幣に移行した。これによりそれ以前の紙幣は市場では受け取ってくれなくなった。私はいささかの旧札をもっていたからスイス国立銀行に行って交換してもらうことにした。場所はチューリヒ市内とベルン市内の二か所だけ。

チューリヒ中央駅から歩いて500mほどの場所。旧札は永久に交換してくれますので、お持ちのかたは焦らずにこの地図の場所に向かおう。ちなみに交換作業は待ち時間もなく5分でした。

ネット事情。

空港にプリペイドSIMの店がある。しかしほぼ全ての宿泊施設にはWIFIが完備。したがって特に目的がない限りは買う必要はないかもしれない。レンタカーにはカーナビはついているし、グーグルマップのオフラインマップをDLしておけば通信環境がない中でもナビゲーションが使える。

スイスフェアカード

登山電車やその他の電車の料金が50%OFFになるというカード。1か月有効のカードの料金はそれなりに高いが、登山電車に多く乗る方なら何回か乗ればPAYしてしまう。これはチューリヒ空港の地下にある鉄道チケット売り場の窓口で購入できる。

レンタカー

正直レンタカーが必要かどうかは微妙。駐車料金もかかるコスパは良いとはいえない。ただ食料品の買い出しや行き当たりばったりな移動などを考えたり、または4人くらいの家族旅行ならあったほうがいいかもしれない。

今回は円安の厳しい環境の中での海外となった。

1スイスフランは152円(2023年6月現在)。物価が高いスイスでアパートメントを借りて自炊をするプランを立て臨んだ。

カヤックという旅行版価格ドットコムのようなサイトで、航空券とレンタカーならびに宿を予約した。今回は直行便。

ロシア=ウクライナ戦争の影響で国際線はロシア上空を飛行できなくなったため、行きの便は画像赤線のような飛行ルートとなった。

帰りの便はオーストリア→ハンガリー→ルーマニア→黒海→トルコ→ジョージア→アゼルバイジャン→カスピ海→カザフスタン→中国→日本というユーラシア大陸横断ルートとなった。

北極付近上空。巨大な海氷に覆われており、氷の亀裂の間から僅かな海が見える。ウクライナ有事がなければ通ることのないルートだと思うと貴重な経験ともいえる。