千葉県立中央区博物館を訪れた。

ここは地質に植物、動物など様々なものが展示されており、地質だけで2時間ほど費やした。まともに全部見ようと思うなら、1日がかりとなってしまう。

展示物を見て説明を読むだけでもそのくらい時間がかかるが、その情報を吟味して意味の一端を知るには、写真を家に持ち帰って調べた後になんとなく見えてくる。

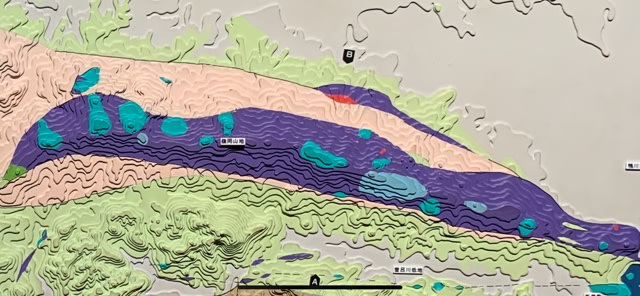

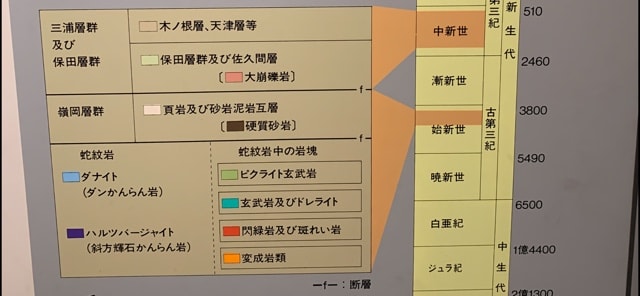

千葉の房総には千葉の最高峰の愛宕山がある。この400メートルほどの山から東側一帯は嶺岡山地といい

古第三紀始新世(約4000万年前)及び、新第三紀の中新世(約2000万年前)あたりの地層が露頭している。

一般的に恐竜の時代は白亜紀までで(6600万年前)あり、古第三紀は暁新世の一部を除き恐竜は絶滅した時代である。つまり地質的にはやや新しい時代だ。

日本海の形成から日本列島の形成はおよそ新第三紀の中新世だといわれている(2000〜1500万年前あたり)

千葉県には残念ながら恐竜の化石はほぼ見つかっていない。見つかったとしても骨の一部くらいが銚子あたりで発見される程度である。すくなくとも露頭している地層では・・・

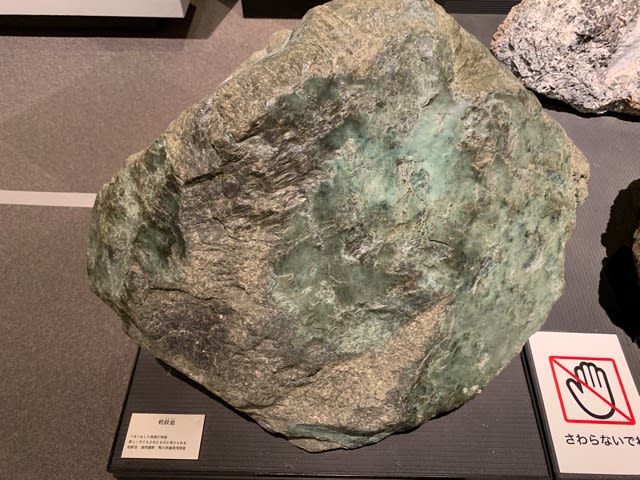

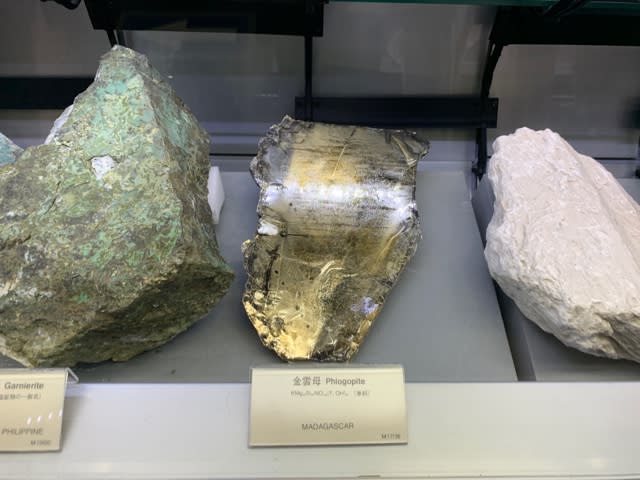

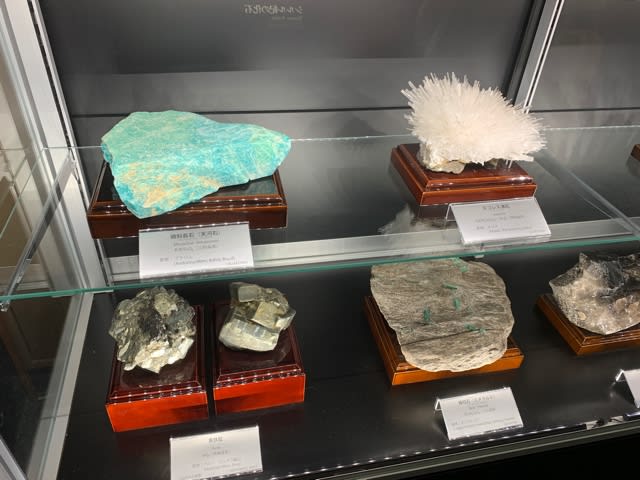

さて、今回問題にしてるのは上の写真にある「ダナイト」と「ハルツバージャイト」である。嶺岡山地の地形ジオラマの写真によると、紫と水色で塗られている地域である。両方ともかんらん岩であり、色はオリーブ色であり緑色。このかんらん岩は超塩基性岩に分類され、ようするに水晶質である二酸化珪素の含有率が低く45%未満という岩石である。別の言い方をすれば、かんらん岩は上部マントル物質そのものである。

大陸プレートの地殻を形成するのは玄武岩でこれも塩基性岩に分類され、二酸化珪素の含有率は45〜52%未満。色は全体的に黒っぽいがまあ色だけでは当てにならない。(ちなみに水晶とは二酸化珪素のことである)

つまり嶺岡山地の頂上付近のダナイトがある場所は、ほぼ上部マントル物質が露頭している場所といえる。

話は変わって、ここに蛇紋岩というものがある。この岩はかんらん岩などが水と反応して蛇紋岩化作用を受けることで生成する岩石らしい。かんらん岩と水から蛇紋岩と磁鉄鉱が生成される反応が一つの例としてあるようだ。

かんらん石 Mg2SiO4 及び Fe2SiO4

蛇紋岩 Mg3Si2O5(OH)4

2Mg2SiO4+3H2O→Mg3SiO2O5(OH)4+Mg(OH)2

化学式はシカトしても構わない。かんらん岩が水と反応して、蛇紋岩と磁鉄鉱が生成するというのを視覚で確認できればよい。(実際私もそれくらいしかわからない)

さて、この嶺岡山地に降った雨や水は、川を流れて加茂川などを通って鴨川市内を抜けて太平洋に注ぐわけだが、実は鴨川の海岸を含む千葉県の夷隅や九十九里、館山や木更津、富津、鋸南に至るまでの広範囲において、千葉県は砂鉄の産出量がとても多い。

これは夷隅の浜の砂鉄。黒い砂がそれである。要するに、この黒い砂鉄(磁鉄鉱)はかんらん岩と水の反応による生成物ではないのか?それが千葉沿岸の浜に堆積したものではないのか?というのが私の推測である。

夷隅の丹ヶ浦で採取した砂鉄。