つい最近『北欧式ナチュラルセラピー』を読んだばかりなので、どうしてもそちらと比較してしまいます。自然療法として挙げられているのが、どちらも

メディカルハーブ

アロマテラピー

フラワーレメディー

ホメオバシー

の4療法なのです。

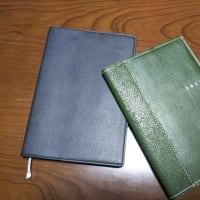

まず、読み物として面白かったのは『北欧式・・・』のほう。『ニールズ・・・』は読み物と言うより実用的なガイダンスといった趣です。ハーブやアロマテラピーに関しては入門書としてもじゅうぶんな説明が記されているが、ホメオパシーとフラワーレメディーに関しては説明不足。わかっている人でないとわからない。

対して『北欧式』のほうはホメオパシーとはなんぞや、フラワーレメディーとはなんぞやというくだりは割りとわかりやすく記されている。ただ、こちらは焦点が肌の美容、ボディーのシェイプアップ、心のケア、高齢者のケアに絞られている。反対に『ニールズ』は風邪の時には、神経痛には、打撲には、うつには・・・と症状別に使えるアロマ、ハーブ、ホメオバシー薬などが紹介されていて具体的だ。

ただ、ホメオパシーに関しては概論がしっかり書かれていないため、こういうホメオバシー薬を使うといいと列記されていても素人にはどう手をだしていいのかわからない。勉強した人にだけわかる・・・みたいな感じでほかのレメディーとの兼ね合いがちぐはぐしている。専門的にするか初心者でもわかるようにするか、いずれかにポイントを絞るべきだろう。ホメオパシーがハーブのように誰でもすぐにできるものでないのなら、一緒にすべきではないと思う。

フラワーレメディーに関してもイマイチ。主に心のケアに使われているが、症例のほとんどがレスキューレメディーで済まされている。レスキューレメディーはチェリープラム、クレマチス、インパチエンス、ロックローズ、スターオブベツレヘムの5種類をブレンドしたもの。初心者にはこれ1本あればほぼ大丈夫という意味かも知れないけど、より詳しく知りたい人には物足りない。

もうひとつフラワーレメディーについて言及するなら、『ニールズ』のほうはイギリスのエドワード・バッチ博士の開発したバッチ・フラワー・レメディー。『北欧式』のほうはフィンランドのウィルビ・コルミエ女史によるフィンランド式フラワーテラピー。日本では(たぶん英米でも)普及率の高いのはバッチ療法のほうだろうけど、私がもし勉強するのならフィンランド式にしようかという気がする。

バッチに比べてフィンランド式が馴染みやすい気がしたのは、花の種類がバッチ38種類に比べフィンランド24種類と少ないことも一因だが、ハーブやアロマテラピーで馴染みの花々が対象となっていることが大きい。たとえばバーチ、ネトル、セントジョーンズワート、コーンフラワー、ダンディライオンなど。既にアロマやメディカルハーブで知っている植物をより掘り下げたほうが面白そうな気がする。

ホメオパシー薬についてもニールズヤードのほうはカモミール30、カレンデュラ30あたりはいいのだけど、ヌクス・ホミカ6、ニット・アク6、カリ・フォス6Xなどなど・・・なんのこっちゃ?っていう名前が列記されている。もしかしたら表記が違うだけで旧知のものなのかもしれないが。対して『北欧式』はカレンデュラ、カモミール、イラクサ、アロエ、コンフリー、アルニカなどやはりなじみ深い名前があがっていて親近感を感じる。

全体的にフラワーレメディーとホメオパシーに関してはどっちつかずで評価が厳しくなってしまったが、ハーブとアロマテラピーの実用書としては悪くないと思う。

↑ポチっとよろしく↑お願いします☆

メディカルハーブ

アロマテラピー

フラワーレメディー

ホメオバシー

の4療法なのです。

まず、読み物として面白かったのは『北欧式・・・』のほう。『ニールズ・・・』は読み物と言うより実用的なガイダンスといった趣です。ハーブやアロマテラピーに関しては入門書としてもじゅうぶんな説明が記されているが、ホメオパシーとフラワーレメディーに関しては説明不足。わかっている人でないとわからない。

対して『北欧式』のほうはホメオパシーとはなんぞや、フラワーレメディーとはなんぞやというくだりは割りとわかりやすく記されている。ただ、こちらは焦点が肌の美容、ボディーのシェイプアップ、心のケア、高齢者のケアに絞られている。反対に『ニールズ』は風邪の時には、神経痛には、打撲には、うつには・・・と症状別に使えるアロマ、ハーブ、ホメオバシー薬などが紹介されていて具体的だ。

ただ、ホメオパシーに関しては概論がしっかり書かれていないため、こういうホメオバシー薬を使うといいと列記されていても素人にはどう手をだしていいのかわからない。勉強した人にだけわかる・・・みたいな感じでほかのレメディーとの兼ね合いがちぐはぐしている。専門的にするか初心者でもわかるようにするか、いずれかにポイントを絞るべきだろう。ホメオパシーがハーブのように誰でもすぐにできるものでないのなら、一緒にすべきではないと思う。

フラワーレメディーに関してもイマイチ。主に心のケアに使われているが、症例のほとんどがレスキューレメディーで済まされている。レスキューレメディーはチェリープラム、クレマチス、インパチエンス、ロックローズ、スターオブベツレヘムの5種類をブレンドしたもの。初心者にはこれ1本あればほぼ大丈夫という意味かも知れないけど、より詳しく知りたい人には物足りない。

もうひとつフラワーレメディーについて言及するなら、『ニールズ』のほうはイギリスのエドワード・バッチ博士の開発したバッチ・フラワー・レメディー。『北欧式』のほうはフィンランドのウィルビ・コルミエ女史によるフィンランド式フラワーテラピー。日本では(たぶん英米でも)普及率の高いのはバッチ療法のほうだろうけど、私がもし勉強するのならフィンランド式にしようかという気がする。

バッチに比べてフィンランド式が馴染みやすい気がしたのは、花の種類がバッチ38種類に比べフィンランド24種類と少ないことも一因だが、ハーブやアロマテラピーで馴染みの花々が対象となっていることが大きい。たとえばバーチ、ネトル、セントジョーンズワート、コーンフラワー、ダンディライオンなど。既にアロマやメディカルハーブで知っている植物をより掘り下げたほうが面白そうな気がする。

ホメオパシー薬についてもニールズヤードのほうはカモミール30、カレンデュラ30あたりはいいのだけど、ヌクス・ホミカ6、ニット・アク6、カリ・フォス6Xなどなど・・・なんのこっちゃ?っていう名前が列記されている。もしかしたら表記が違うだけで旧知のものなのかもしれないが。対して『北欧式』はカレンデュラ、カモミール、イラクサ、アロエ、コンフリー、アルニカなどやはりなじみ深い名前があがっていて親近感を感じる。

全体的にフラワーレメディーとホメオパシーに関してはどっちつかずで評価が厳しくなってしまったが、ハーブとアロマテラピーの実用書としては悪くないと思う。

| ニールズヤードの自然療法スーザン・カーティス,ロミー・フレイザー,イレーネ・コーラーフレグランスジャーナル社このアイテムの詳細を見る |

↑ポチっとよろしく↑お願いします☆

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます