1月11日午前10時から12時まで仕事でしたが、あまりに天気が良いので周辺を散策しました。 昨年、梅の花がきれいだった小村井の香取神社に行ってみました。

昨年、梅の花がきれいだった小村井の香取神社に行ってみました。 梅は小村井梅園にちなんでいるようです。

梅は小村井梅園にちなんでいるようです。

香梅園(こうばいえん):江戸時代にあった梅の名所「小村井梅屋敷梅園」を、小村井香取神社の境内の一画に再現。85種類、120本の梅の木が所狭しと植えられており、珍しい品種もあるので、品種の札を一つ一つ確かめながら鑑賞するのも趣がある。

赤の二種類、白が一種類咲いていました。 紅千鳥

紅千鳥 姫千鳥

姫千鳥

白は

白は 玉牡丹のようです。

玉牡丹のようです。

香取神社拝殿

★ランドマーク小村井香取神社:永萬元年(1165)の葛西御厨の文書、応永5年(1398)の葛西御厨注文等に鎮守村名が見られ、平安時代の末期、当地開拓のために千葉県香取郡から六軒の人々が移住し、小村井の氏神様として鎮守しました。

大正5年頃まで、老樹鬱蒼と繁茂し円形の森林をなし、鳥類はもとより狸の類も巣を作り、隣地には小村井梅園が存して、明治43年頃までは四季の遊びの場所ともなりました。

現在の御社殿は、昭和29年の建立で、本殿は流れ造り、拝殿は入母屋流れ造りの総桧造りです。

こちらは大変珍しい浮彫の狛犬です。

こちらは大変珍しい浮彫の狛犬です。

拝殿の左手に諏訪神社

諏訪神社の手水場(文政11年(1828)製造?)が墨田区の文化財になっています。

手水鉢は神仏を礼拝するにあたって、参拝者が手を洗い、口をすすぐための器であり、その行為のことを「手水を使う」ともいいます。この習慣は古代から行われていた「斎戒沐浴」の名残で、水で心身の罪や穢れを清める、「禊」を簡略化したものと考えられます。

手水鉢は神仏を礼拝するにあたって、参拝者が手を洗い、口をすすぐための器であり、その行為のことを「手水を使う」ともいいます。この習慣は古代から行われていた「斎戒沐浴」の名残で、水で心身の罪や穢れを清める、「禊」を簡略化したものと考えられます。

そのために本堂や社殿の前には必ず水を満たした盥や「手水桶」「手水鉢」などが常備されています。

現在化鳥神社境内の諏訪社前にある手水鉢が「禊盥」と刻まれていることは、江戸時代後期の篤信社たちがただ単に手を洗うだけではなく、こうした禊の習慣をよく理解したうえで神前に奉納している貴重な例といえます。

この禊盥の右側面には「文政11年(1828)戌子6月吉祥日」、左側面には「星塢奏鐘書」、裏面には「氏子中」と能筆で刻まれています。

かつては本殿前に据えられていたものです。(墨田区教育委員会)

拝殿の右後ろには三峰神社がありました。

脇に建っていた苔むした燈籠があったので撮ってきましたが、調べて見たら「文政十三年」銘石燈籠でした。

神楽殿越しに東京スカイツリーが見えます。

スカイツリーが見えたので近くまで行ってみました。

帰りがけに、亀戸天神の梅はと思い寄ってみました。正面の鳥居のところの梅だけ咲いていました。

天神さんからもスカイツリーは良く見えます。

天神さんからもスカイツリーは良く見えます。

境内では蠟梅が咲いていました。

蠟梅の後ろの椿の花に目白が止まって花の蜜をついばんでいました。

自宅に戻って昼食と昼寝をしてから、今度はいつもの猿江御恩賜公園にリハビリウォーキングに出かけました。

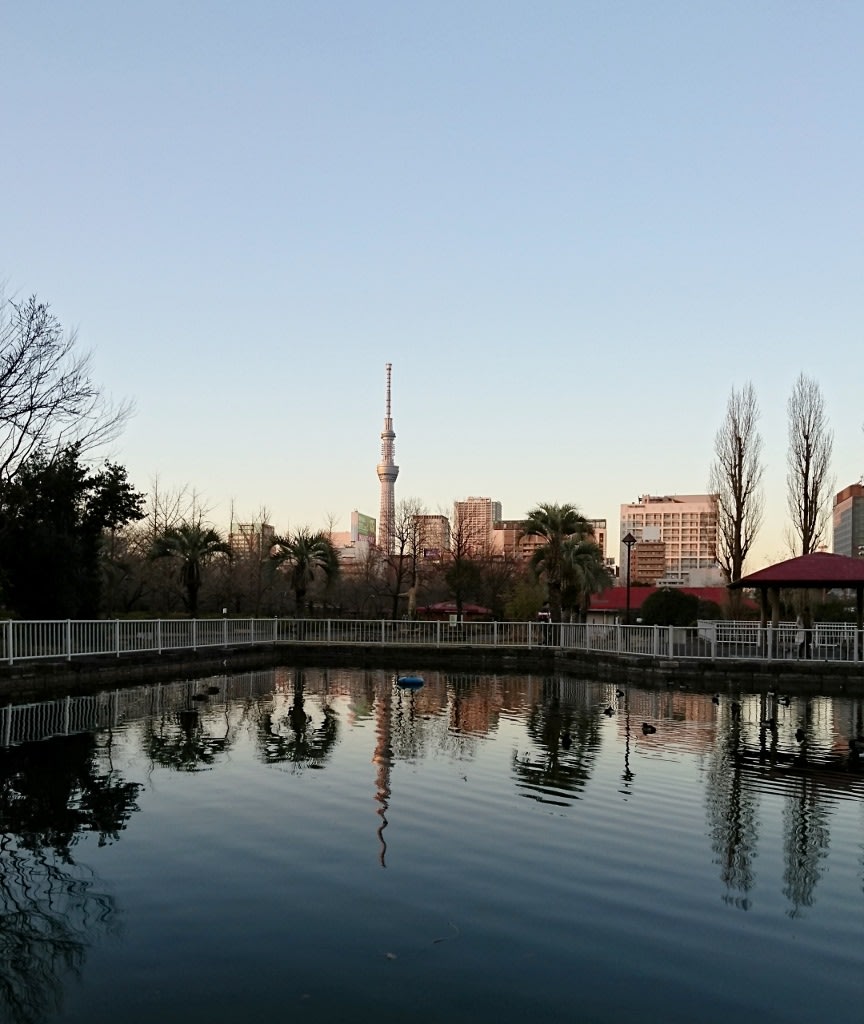

猿江公園のミニ木倉からのスカイツリーです。

公園ウォーキングが終る頃には一番星が出ていました。

これは昨日1月10日に撮った東京タワーです。

龍眼寺のHPより

龍眼寺のHPより

。

。

庚申塔があるはずでしたが見当たりませんでした。

庚申塔があるはずでしたが見当たりませんでした。 萩の花はまだ少ししか咲いていませんでした。

萩の花はまだ少ししか咲いていませんでした。

旧中川の岸辺の道を散策しました。白ツメ草とヒメジオンです。

旧中川の岸辺の道を散策しました。白ツメ草とヒメジオンです。

ヒメジオンにアオスジアゲハがとまっていました。土手の方を見たら神社が見えたので向かいました。

ヒメジオンにアオスジアゲハがとまっていました。土手の方を見たら神社が見えたので向かいました。

白髭神社でした。

白髭神社でした。 参道にいろいろな花が咲いていました。ムラサキランやアヤメ。

参道にいろいろな花が咲いていました。ムラサキランやアヤメ。

錦糸公園は関東大震災の後に作られたようです。立派な門柱がありました。由緒書きがありました。

錦糸公園は関東大震災の後に作られたようです。立派な門柱がありました。由緒書きがありました。

門柱もこの楠も昭和3年の開園時からあるものでしょうか。錦糸町駅に近い入口の所にこんな社があります。

門柱もこの楠も昭和3年の開園時からあるものでしょうか。錦糸町駅に近い入口の所にこんな社があります。

*陸軍糧秣廠(りくぐんりょうまつしょう)・・・陸軍の兵隊の食料や軍馬のまぐさをたくわえた役所

*陸軍糧秣廠(りくぐんりょうまつしょう)・・・陸軍の兵隊の食料や軍馬のまぐさをたくわえた役所

団地の植栽部の皆さんが手入れをしてくれているものです。

団地の植栽部の皆さんが手入れをしてくれているものです。

スカイツリーと大横川親水公園を通り抜けてきました。

スカイツリーと大横川親水公園を通り抜けてきました。 コデマリやいい匂いする小さいバラの花が咲いていました。

コデマリやいい匂いする小さいバラの花が咲いていました。