上池上にある施設を訪問しました。初詣を兼ねて池上本門寺に寄ってみました。JR大森駅から東急バスで上池上循環で本門寺前で降りて歩きました。 これに出合い、次は霊山橋

これに出合い、次は霊山橋

総門前に団体の参拝者がいました。 総門は、五重塔、大宝塔、経蔵などと共に、昭和20年4月15日の戦災を免れた数少ない古建築の一棟として重要で、

総門は、五重塔、大宝塔、経蔵などと共に、昭和20年4月15日の戦災を免れた数少ない古建築の一棟として重要で、

昔から世に知られ、

安藤広重の『江戸百景』や『江戸近郊八景』にも描かれているそうです。

安藤広重の『江戸百景』や『江戸近郊八景』にも描かれているそうです。

境内案内

境内案内

お寺さんの案内では「池上本門寺は、日蓮聖人が今から約七百十数年前の弘安5年(1282)10月13日辰の刻(午前8時頃)、61歳で入滅(臨終)された霊跡です。日蓮聖人は、弘安5年9月8日9年間棲みなれた身延山に別れを告げ、病気療養のため常陸の湯に向かわれ、その途中、武蔵国池上(現在の東京都大田区池上)の郷主・池上宗仲公の館で亡くなられました。長栄山本門寺という名前の由来は、「法華経の道場として長く栄えるように」という祈りを込めて日蓮聖人が名付けられたものです。そして大檀越の池上宗仲公が、日蓮聖人御入滅の後、法華経の字数(69,384)に合わせて約7万坪の寺域を寄進され、お寺の礎が築かれましたので、以来「池上本門寺」と呼びならわされています。毎年10月11日・12日・13日の三日間に亘って、日蓮聖人の遺徳を偲ぶ「お会式法要」が行われ、殊にお逮夜に当たる12日の夜は、30万人に及ぶ参詣者で賑わいます。」とありました。まったく知りませんでしたが「お会式法要」は今でも賑わうそうですので、一度訪れて見たいを思います。 これは、最後の浮世絵師と言われた小林清親が書いた「明治17年のお会式」そうです。

これは、最後の浮世絵師と言われた小林清親が書いた「明治17年のお会式」そうです。

上った左側に鐘楼堂がありました。第17世日東聖人の代、加藤清正公の娘で御三家紀州藩祖徳川頼宣公の正室となった瑤林院が、正保4年(1647)に寄進したものだそうです。 右側は、守護神「長栄大威徳天」を奉安してい長栄堂です。

右側は、守護神「長栄大威徳天」を奉安してい長栄堂です。

真すぐ進むと仁王門(山門)です。昭和20年4月15日の空襲で焼けし、三門は同52年に再建、仁王尊は同54年に新造されたものだそうです。

三門は山門とも称されるが、正式には三解脱門の略。中心伽藍へ入る重要な門であり、三種の解脱(さとり)を求める者だけが通れる。多くは重層の仁王門とする。

ということで、仁王様に悟ったかどうか試されたものだけが通れるのでしょうか。 。

。 大堂(祖師堂)です。

大堂(祖師堂)です。

旧大堂は、昭和20年4月15日の空襲で焼けてしまい、昭和39年に鉄筋コンクリート造の大堂が再建されたそうです。旧大堂は、第14世日詔聖人代の慶長11年(1606)、熱心な法華信者として有名な加藤清正公が、慈母の七回忌追善供養のために建立、間口25間の堂々たる大建築物だったそうで、清正公が兜をかぶったまま縁の下を通ることができたと伝えられています。

その壮観さを江戸の人々は「池上の大堂」と称し、これに対して、上野(寛永寺)は中堂、芝(増上寺)は小堂と呼んだという。

渡しの感じでは、浅草の浅草寺に似た雰囲気でした。初詣を兼ねているのでお参りして、自身と家族、関係者の皆様の無事を祈願してきました。

右側に五重塔がありました。 五重塔に近づいてみました。

五重塔に近づいてみました。

関東に4基現存する幕末以前の五重塔のうち、一番古い塔で、重要文化財になっています。

関東に4基現存する幕末以前の五重塔のうち、一番古い塔で、重要文化財になっています。 ネコさんが門番?しています。

ネコさんが門番?しています。

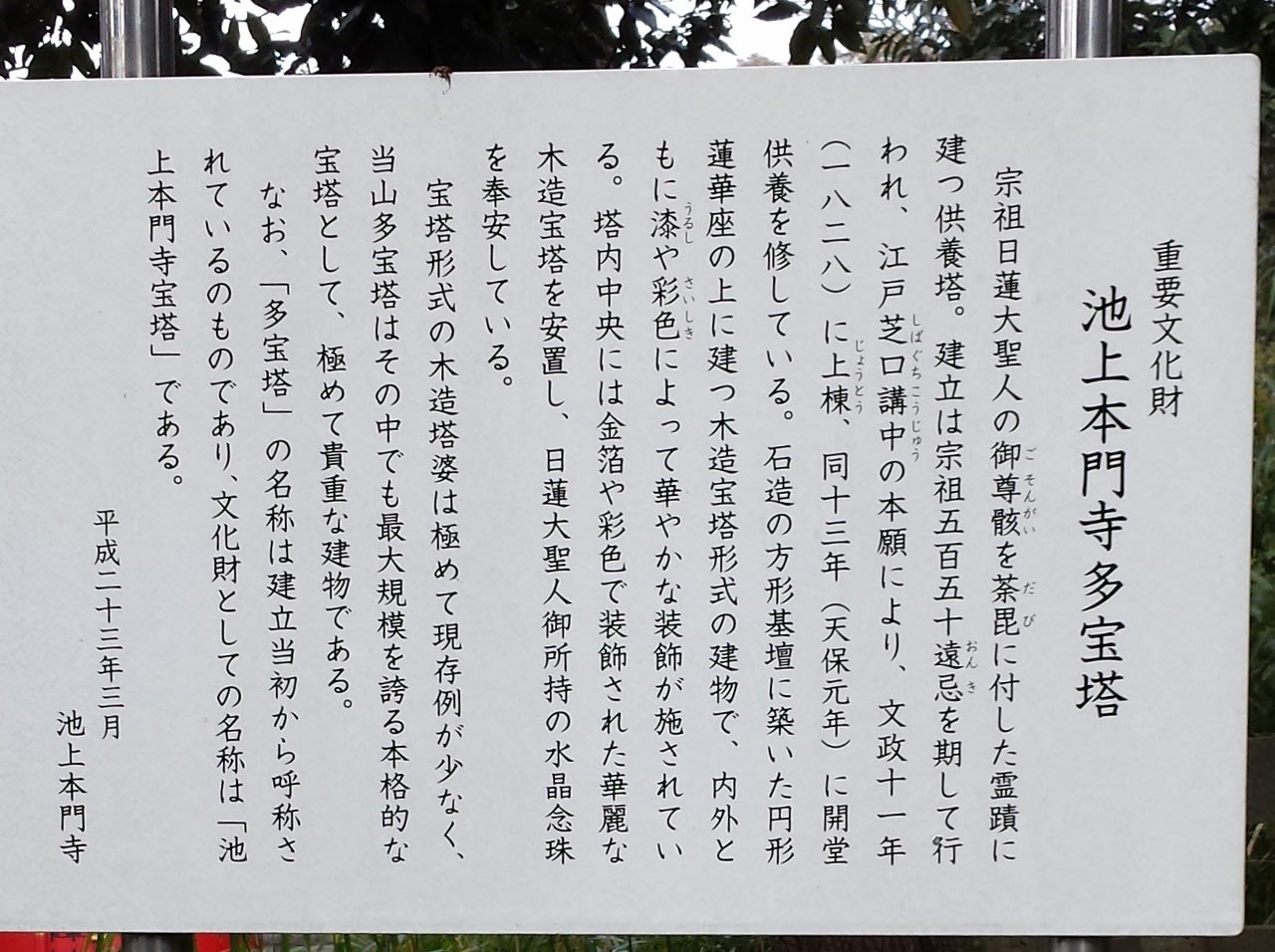

こちらは多宝塔です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます