たぶん、自分の家族の家内や子供たちよりずっと長いつきあいだったのかもしれない・・・。

うれしい時、苦しい時、悲しい時も一番近くでずっと見守っていてくれたのかもしれない・・・。

それなのに今日はっきりと別れを宣告されてしまいました・・・

・

・

・

・

・

・

・

・

「あ、ピロリ菌はいなくなっていますよ。」

昨年末に約1週間薬を飲んだのですが、うまく除菌できたか確認するのに

1~2ヶ月後の検査が必要ということで今日その結果がでました。

1回の薬の服用で除菌できない場合も結構あるらしいのでちょっと心配してましたが、

無事に退治できたようです。

これによって胃がんのリスクが軽減されるようですが、これで安心して検査をしなくて

他の要因で胃のトラブルになる人もいるようなので今まで通り毎年検査はしたいと思います。

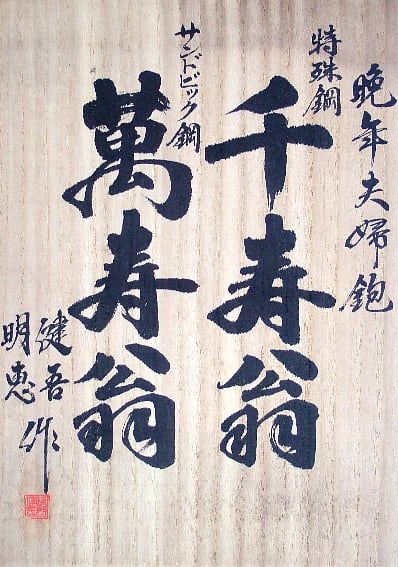

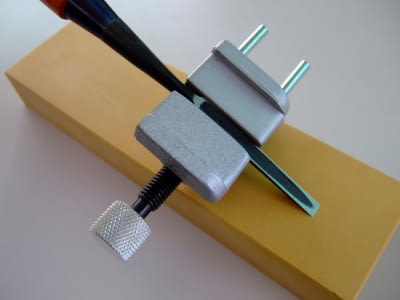

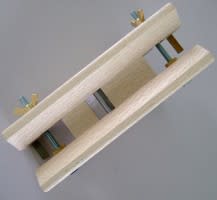

市からの補助があるとはいえ結構費用もかかりましたが、最後にこんな勲章をいただきました(笑)

うれしい時、苦しい時、悲しい時も一番近くでずっと見守っていてくれたのかもしれない・・・。

それなのに今日はっきりと別れを宣告されてしまいました・・・

・

・

・

・

・

・

・

・

「あ、ピロリ菌はいなくなっていますよ。」

昨年末に約1週間薬を飲んだのですが、うまく除菌できたか確認するのに

1~2ヶ月後の検査が必要ということで今日その結果がでました。

1回の薬の服用で除菌できない場合も結構あるらしいのでちょっと心配してましたが、

無事に退治できたようです。

これによって胃がんのリスクが軽減されるようですが、これで安心して検査をしなくて

他の要因で胃のトラブルになる人もいるようなので今まで通り毎年検査はしたいと思います。

市からの補助があるとはいえ結構費用もかかりましたが、最後にこんな勲章をいただきました(笑)