2月12日(水)はアート巡りの1日でした。

AM:東京都現代美術館(略称:MOT)

①「MOTアニュアル2019 Echo after Echo」

②「コレクション展第Ⅲ期」

③「オリンピックポスター展」

PM:④風間サチコ展「セメントセメタリー」(無人島プロダクション) 会期:2020年2月8日~3月8日

⑤竹内 優文 展(ギャラリーカメリア)

そのなかでも印象が強かった風間サチコ展「セメントセメタリー」をまず紹介。

無人島プロダクションの引き戸を開けると、えっ!墓室?!

正面の《コンクリート組曲》の作品群が副葬品の壁画っぽく、右奥に新作《セメント・モリ》のインスタレーション←まるで石棺!

神妙に《セメント・モリ》のインスタレーションを拝謁し、右を向くと

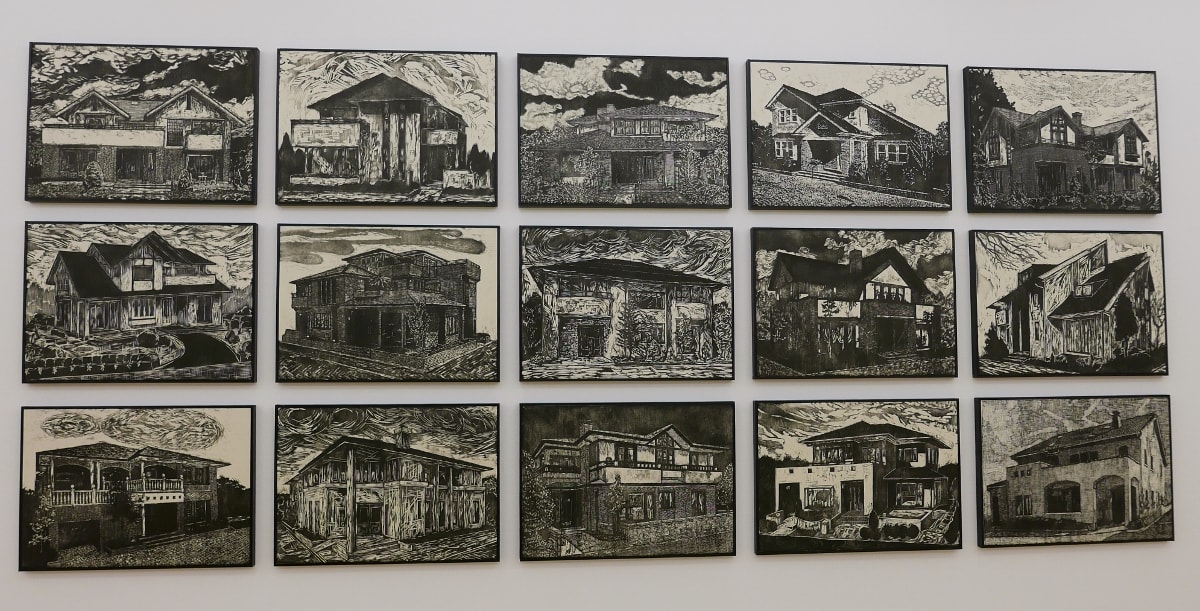

壁面の作品は、《存在の同じ家シリーズ》(1928年制作)にドローイングを描き加えた新作。

石棺?の上に載っている墓標は、版木の原版!。

5枚の吊り下げられた木版画作品は、同じ原版から刷られていますが、中央の作品には、ドローイングが描き加えられて、ちょっと違う!

中央の垂れ幕作品の顔部分だけを撮ったもの。 白のドローイングで顔つきが、平維盛のような高貴で、かつ哀愁漂うイメージに変わっている!

そして墓標、 これ、版木の原版! 原版の上にセメントをところどころ薄く塗り重ねて、中国の古代墳墓の石刻画の感じ。

《セメント・モリ》と対向する壁面には《セメントセメタリー》

なお、壁の下側のコンクリートは、昔の護岸堤防(今の護岸は1~2m運河側にせり出ています)

なんと作品にピッタリの会場なんだろう。

※無人島プロダクションの場所は、昨年・春までは清澄白河にありましたが、夏にこの場所に

移転しています

《セメントセメタリー》これも新作。

石灰石の山が、段々と採掘されて、マヤの神殿のようになっていくのを、フロッタージュ技法で表現。

武甲山がモデルのようです。 私の郷里でも、福岡の香春岳(炭坑節に唄われたカワラダケ)が60年ほど前は

山頂付近が三角むすびのように削られていただけでしたが、10年ほど前見たときは、山体の2/3がすっぽりと無くなっていました。

本展のプレスリリースに、この作品の趣旨が要約されていましたので、以下に抜粋します。

”一見すると無機質な原材料にすぎないこの岩石は、数千万年の時間の中で、有機物の誕生と死滅の繰り返しによって生成された鉱物であり

そこには地球の歴史が含まれています。人類が天然資源と呼んで重宝している石油や石灰石が生成された悠久のスパンを思えば、私たちが

これらを消費した時間は一回瞬きする程度、ほんの一瞬にすぎないでしょう。屍の堆積に畏敬を抱かずに浪費し食い尽くす恐怖を、効率と

合理性で整備された近代的な風景が忘れさせます。山の形が変わるほど石灰岩を切り崩し、それと比例するように林立する高層ビル群は、

人類の栄華の象徴にも見えますが、同時にセメントの墓標とも言えるのではないか。本展「セメントセメタリー」で風間が提示する新作は

この矛盾と課題を鋭く指摘しています。”

さて、前後しましたが下の作品は、昨年秋・冬に黒部市美術館で展示された『コンクリート組曲』です。

行く予定だったのですが、オープンの日に台風19号が直撃し、その後、北陸新幹線がストップ、そうこうしているうちに

我が家のワンコが病で、行けなくなってしまった。 そんな意味で、見れてホッとした作品群です。

左から 『クロベゴルト』(KUROBE GOLD)『ローレライ』 『ファゾルト&ファフナー』 『侏儒の王国』 『新秩序』 『ヴァルハラ』 の計6点

風間サチコさんのブログ「窓外の黒化粧」から、この作品に関する思いを

”展覧会タイトル『コンクリート組曲』は一体どこに?とお思いの方もおられようが、ラインゴルトがニーベルングの指環の〈序夜〉であるように

クロベゴルトをコンクリート組曲の〈序曲〉と捉えていただいてよろしい。クロベゴルトに描かれた黒部川には、あたかも神のように自然をデザイ

ンしていく近代的な新秩序の栄光が輝き、水底には蹂躙された者の嘆きが沈んでいる。水や土砂を堰き止めるダム建造を可能にしたコンクリートが

新秩序を建設してゆくのである。”

《ゲートピアNo.3》(下の写真、左側の作品、右は原版)

ダムに沈む運命を免れたエジプトのアブ・シンベル神殿遺跡がモチーフなのですが

石窟の像は、黒部第三ダム(1936~1939年完成)の建設工事作業員がイメージされています。(多くは朝鮮からの出稼ぎ労働者)

大勢の犠牲者をだしたこの工事をヒントに、風間サチコさんはそのブログでこう述べています。

-窓外の黒化粧 2019年10月16日-

”〈ゲートピアNo.3〉を制作し、黒四完成で幕を閉じる〈クロベゴルト〉の栄光の陰でひっそりと歌われる鎮魂歌として飾ることに決めた。”

版画の立像の左から二人目は、ダイナマイトの発破作業員ですが、高温のトンネル工事では、多くの人がダイナマイトの自然発火で亡くなって

おり、原版では、その作業員の像を削って、社会への訴求と鎮魂としているように感じた。

《存在の同じ家シリーズ》(1928年制作)にドローイングを加えたもの。 うーん

原版でも、おどろおどろしい感じで一杯でしたが、今回のドローイング付加版は、それにカビや血痕模様が加わって

見ていて怖くなるのですが、どこかコミカルさも感じられる。 風間サチコさんのアク抜き芸を褒め称えたい。

元の版画は、こちら。(悪い予感のかけらもないさ展から)

入口方向の写真。 入口横の、家を描いた作品は、よく分かりませんでした。

無人島プロダクションのスタッフの方が、作品の説明のあと、この建物が以前は段ボール加工場だったこと、その前は木材倉庫だったらしいと

教えてくれました。

そして、天井中央に”変な刀のようなものがぶら下がっている”・・・と。 暗くて肉眼ではよく分からないので、カメラで撮ってみると

ほどけた麻縄のようなものを束ねている感じです。 吊るしている棒には何やら漢字が。 はてさて何だろう?

鑑賞を終わって、墓室外から外観撮影。 黒塗りの建物が無人島プロダクション。

近くの橋から、裏側を撮影。 中央部の赤い屋根の木造家屋になります。 運河は大横川、橋は架け替えのため工事中です。

運河の先に東京都現代美術館があります。 歩いて20分弱でした。

この場所の古い地図(航空写真)で、昭和38年(1963年)のものです。

運河の両側は貯木で溢れています。 当時、木場近くの運河は、みんな同じ状態でした。

多分、運河沿いに製材・加工業者の倉庫や工場が並んでいたのでしょう。 しかし、1980年代の後半以降は

貯木が一切見えなくなります。 新木場などができたり、木材需要の低下が背景なのかなと思います。

ここは、木材の墓場でもあった。

最後にゲン直しに、映画「忍ぶ川」の深川、木場の風景を。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます