京都の町屋、左京区の第3回です。

今回も町屋より登録有形文化財が多いです。

小川家住宅主屋

登録有形文化財、京都を彩る建物認定第109号

左京区鹿ヶ谷

大正/1922 鉄筋コンクリート造2階建、銅板葺、建築面積156㎡

敷地の北東に位置する建築面積156㎡,切妻造,銅板葺のRC造2階建。外壁は薄茶のドイツ壁風仕上げで,腰を擬石張とし,玄関や2階窓周り等をタイルで飾るっています。

我が国のRC造住宅の早期の事例になり,庭園と共に鹿ヶ谷界隈の歴史的景観を形成しています。

左京区鹿ヶ谷に建つ2階建ての近代洋風住宅。大正11年(1922)に建てられました。

設計は武田五一。わが国の鉄筋コンクリート造住宅のさきがけです。

武田五一が設計した数少ない現存する住宅として貴重です。

喜多家住宅主屋

登録有形文化財、京都を彩る建物認定第110号

左京区北白川

大正/1926 木造2階一部平屋建、瓦葺、建築面積75㎡

京都で最初期に形成された郊外住宅地,北白川疏水通の東側に位置する藤井厚二の設計になる住宅です。

木造2階建,真壁造で,桟瓦葺の屋根を巧みに架け,和風の端正な外観に変化をもたせています。

平面構成は合理性に富み,内部は和洋折衷の手法で纏められています。

大槻邸

歴史的風致形成建造物

左京区 北白川

吉村家住宅主屋

登録有形文化財

左京区松ケ崎

昭和前/1929 木造2階建、瓦葺、建築面積132㎡1棟

通りに北面し、多数の入母屋屋根を複層させた外観です。

玄関ホールを兼ねた広い廊下を中心に、北東に数寄屋意匠を加味した客間をおき、南側に家族向けの広間や食堂を洋間です。

家族のための部屋配置を重視する近代的な住宅です。

対岳文庫

登録有形文化財

左京区岩倉上蔵町

昭和前/1928 鉄筋コンクリート造平屋建、瓦葺、建築面積69㎡

鉄筋コンクリート造平屋建で、桟瓦葺です。

東西棟の主屋に切妻妻入の玄関を突出し、外壁は上部をスクラッチタイル貼とし、腰を洗出しとしています。

内部は陳列室と収蔵室に分かれ、床板敷で、壁を板張としています。

簡潔で軽快な意匠で、武田五一の手になる小品の好例です。

鄰雲軒(国指定史跡 岩倉具視幽棲旧宅)

建物の名前は昭和7年(1932)に東伏見宮周子(岩倉具視の孫)

臥月亭

景観重要建造物、歴史的風致形成建造物

左京区 吉田

不正確な画像です。

齋藤家住宅

登録有形文化財

左京区吉田

大正/1924頃 木造2階建、銅板葺、建築面積90㎡

大正末期から昭和17年頃にかけて神楽岡北東傾斜地に8ブロックに分けて,主に京大教官を対象に建設された28件の借家の内の1件。

木造2階建銅板葺の瀟洒な和風の外観を持つ。2階に独立の子供部屋を持つ点に特徴がある。設計者は前田巧。

京町屋外観の特徴

屋根

一階庇の最前列は一文字瓦で葺いています。

横の一直線と格子の縦の線の調合が町屋の外観美の一つです。

格子

格子は戦国時代からで、内からは外がよく見え、外からはよく見えないようになっています。

家の商いや家主の好みでデザインが異なります。

上部が切り取られた「糸屋格子」、太い連子の「麩屋格子」、「炭屋格子」、重い酒樽や米俵を扱う「酒屋格子」、「米屋格子」、繊細な「仕舞屋格子」などがあります。格子を紅殻で塗ったものが紅殻格子。

ばったり床几

元々は商いの品を並べるもので、後に腰掛け用に床几として近隣との語らいの場でした。ばったりとは棚を上げ下げするときの音からきています。

店の間の外観

軒下に水引暖簾、大戸に印暖簾を掛けます。

虫籠窓

表に面した二階が低くなっている「厨子二階」に多く見られる意匠。

防火と道行く人を見下ろさない配慮と言われています。

犬矢来

竹の犬矢来は割竹を透き間なく組んだものから、少し透かしたものまでさなざまです。

直線的な町屋の表情を和らげてくれます。

各種建造物指定の説明

国・登録有形文化財

緩やかな規制により建造物を活用しながら保存を図るため,平成8年度施行の文化財制度で,登録された建物が登録有形文化財です。

登録文化財には,築後50年を経過している建造物で,国土の歴史的景観に寄与しているもの、造形の規範となっているもの、再現することが容易でないものといった基準を満たす建造物が対象となります。

京都市では,近代の建造物を中心に積極的に登録を進め,市内243件(平成31年1月末現在告示分)が登録されています。

景観重要建造物

平成16年に制定された景観法に基づき,地域の自然,歴史,文化等からみて,建造物の外観が景観上の特徴を有し,地域の景観形成に重要なものについて,京都市長が当該建造物の所有者の意見を聞いて指定を行う制度です。

指定を受けた建造物には,所有者等の適正な管理義務のほか,増築や改築,外観等の変更には市長の許可が必要となりますが,相続税に係る適正評価や,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。

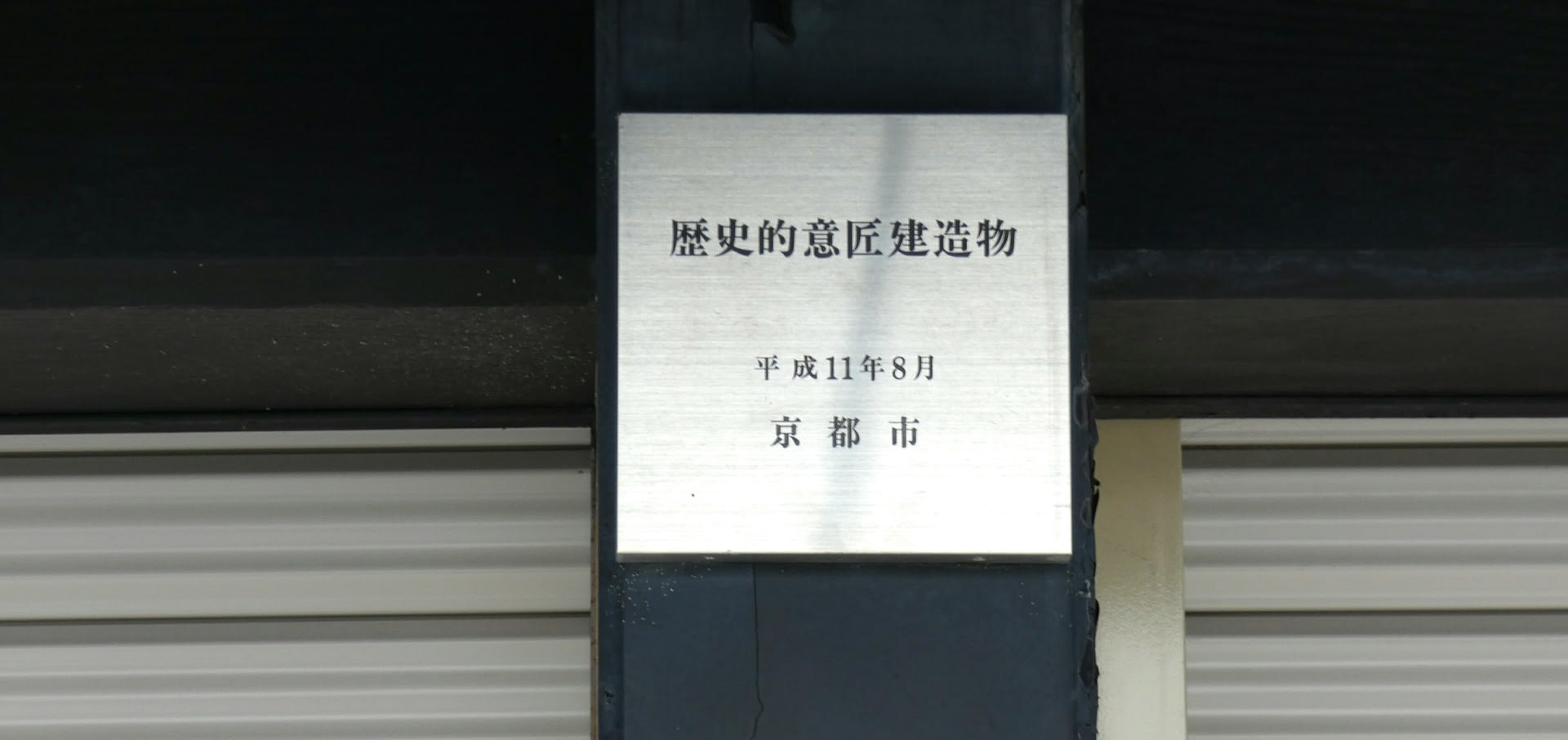

歴史的意匠建造物

歴史的な意匠を有し、地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建築物等を京都市が指定するものです。

歴史的風致形成建造物

平成20年11月に施行された、歴史まちづくり法に記載された重点区域内の歴史的な建造物で,地域の歴史的風致を形成し,歴史的風致の維持及び向上のために保存を図る必要があると認められるもので,京都市長が建造物の所有者及び教育委員会の意見を聞いて指定した建造物。

指定を受けた建造物には,所有者等の適切な管理義務のほか,増築や改築,移転又は除却の届出が必要となりますが,建造物の外観の修理・修景に係る補助制度が活用できます。