散策自粛生活に入っていますが、今日は朝から良い天気に恵まれ、気温も上昇、最高気温は14.8度でした。

年明けの寒さがうそのような春の暖かい陽射しです。

絶好の散策日和でしたが残念です。

日中、遅い初詣と健康維持にと近所の散歩に出かけました。

本来なら初詣は八坂神社ですが、今年は人出の多い八坂さんはやめにしました

元旦から2週間過ぎたせいか、お参りするのは私一人、健康祈願です。

午前中はパン作りです。

パン作りは定年退職前から初めていました。

毎朝の固めのフランスパンに加え、孫たちがくればあんパンや惣菜パン、ピザなど一通り作ってきました。

しかし3,4年ほど前から散策に時間がかかり、手作りの時間なくなり、ホームベーカリーに頼るようになりました。

毎日の朝食パンと私の昼のサンドイッチはいまでも私が作っています。

今日はみかんの缶詰が残っていたので、みかんの無塩食パンを作ってみました。

材料は強力粉、砂糖、塩なし、無塩バター、スキムミルク、卵、缶詰のみかん(シロップなし)、ドライイーストです。

いつも通りふっくら、おれんじ色に膨らみましたが、味は少しみかんは感じるものの、甘味がもう少しあっても良かったです。少し改良が必要です。

最近良く作るココアパンのほうが格段においしいです。

明日は抹茶パンにチャレンジしてみます。

抹茶の風味が出せるでしょうか。また報告します。

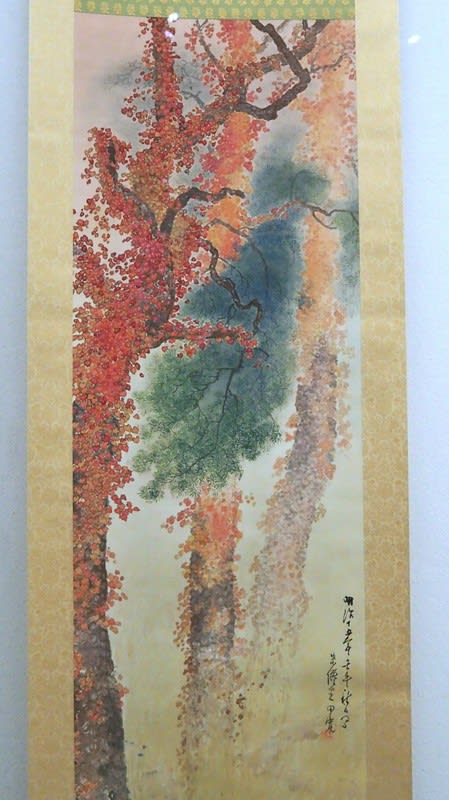

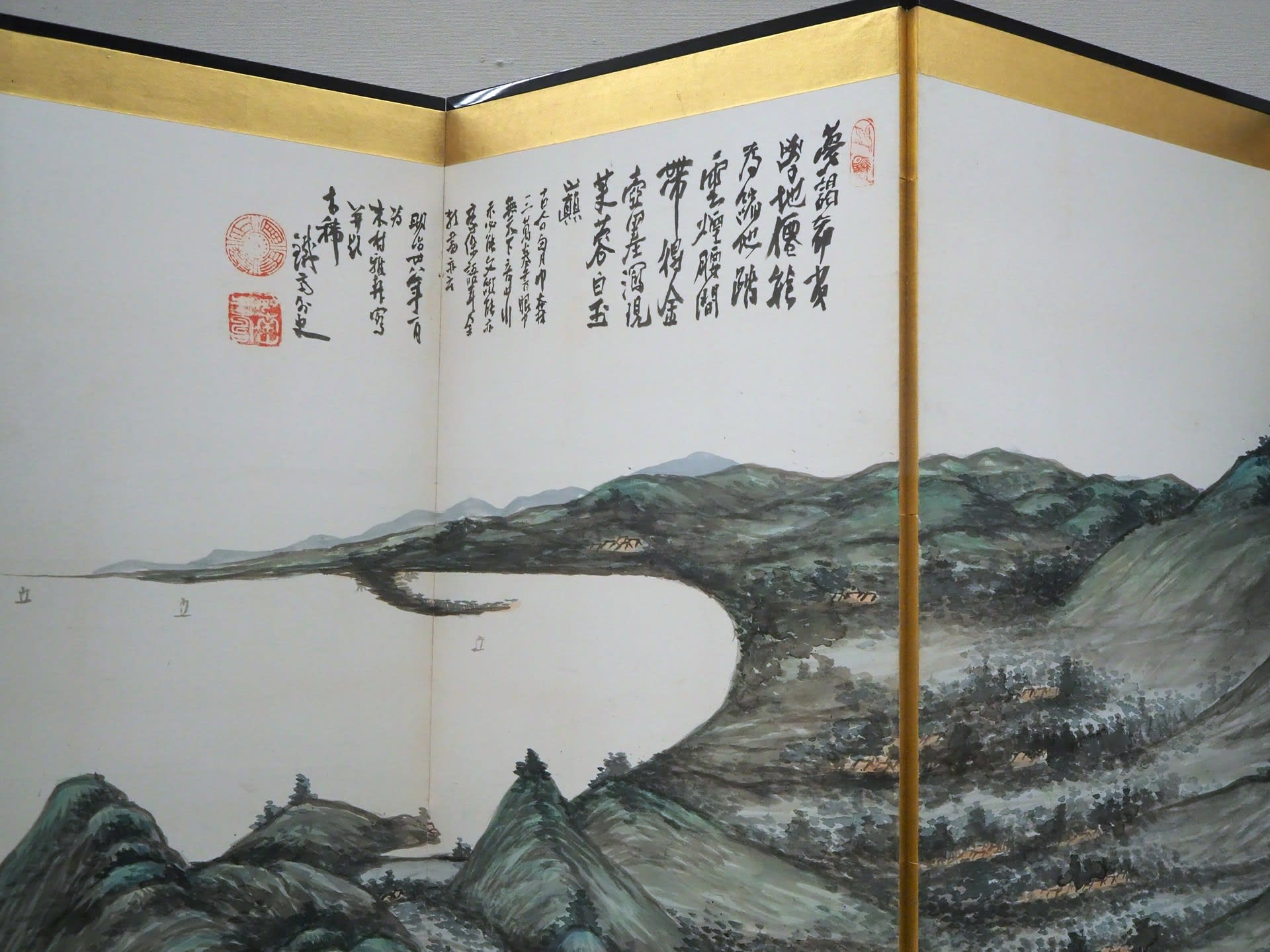

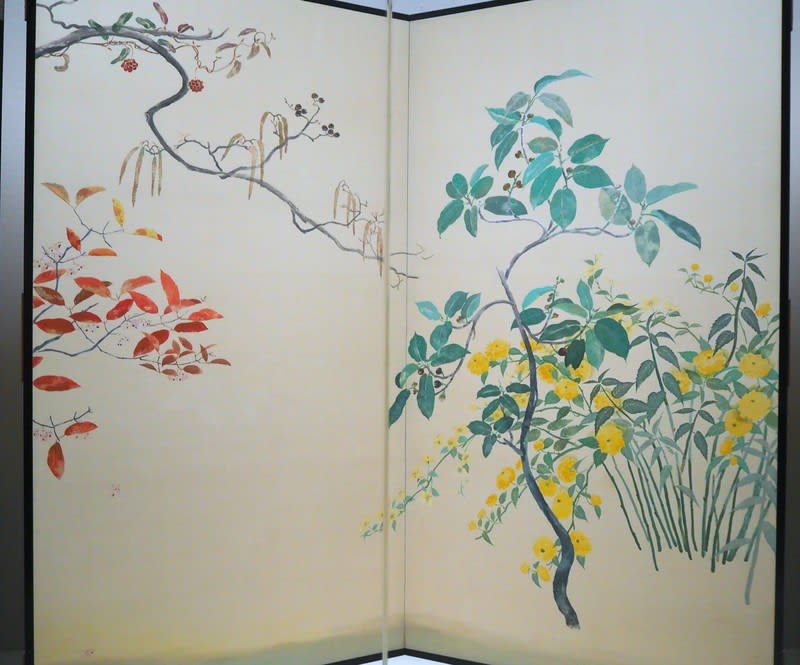

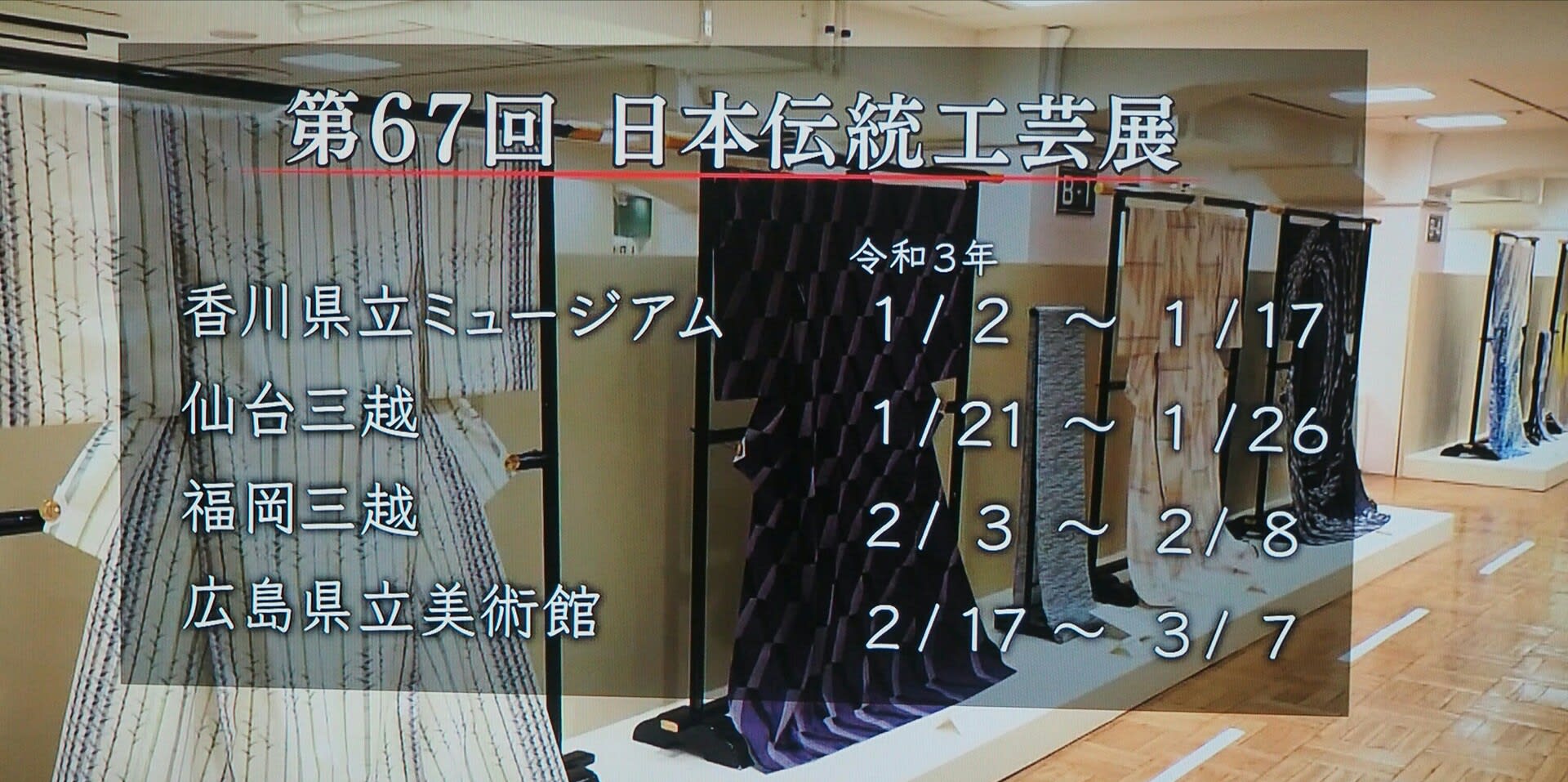

『京(みやこ)のくらし―二十四節気を愉しむ』

京都国立近代美術館 2020.07.23 thu. - 09.22 tue

日本はくらしを彩る芸術の中に、巧みに自然を取り入れてきました。

京都もくらしと自然、芸術が密接な関係を築いてきた街として、人々を魅了してきました。

美術館所蔵作品で綴る二十四節気の京都のくらしです。

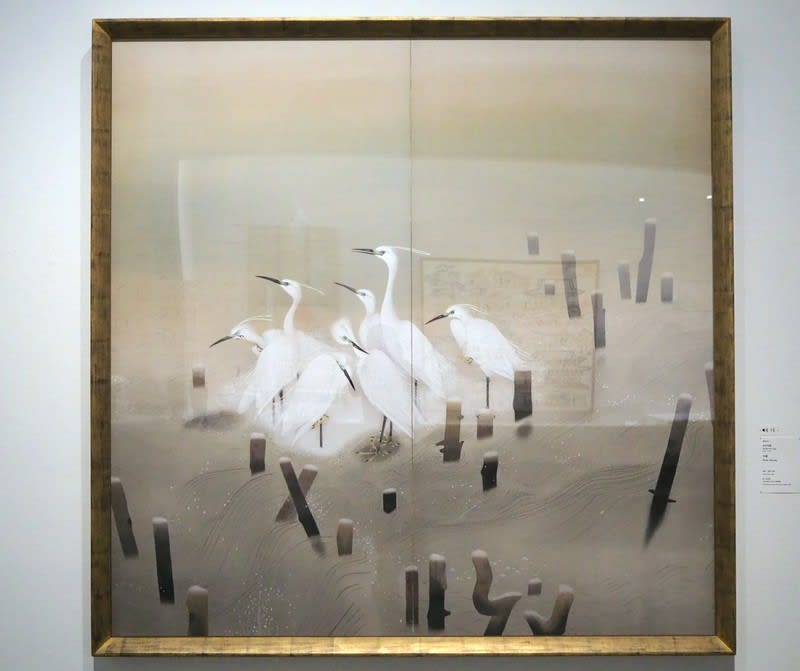

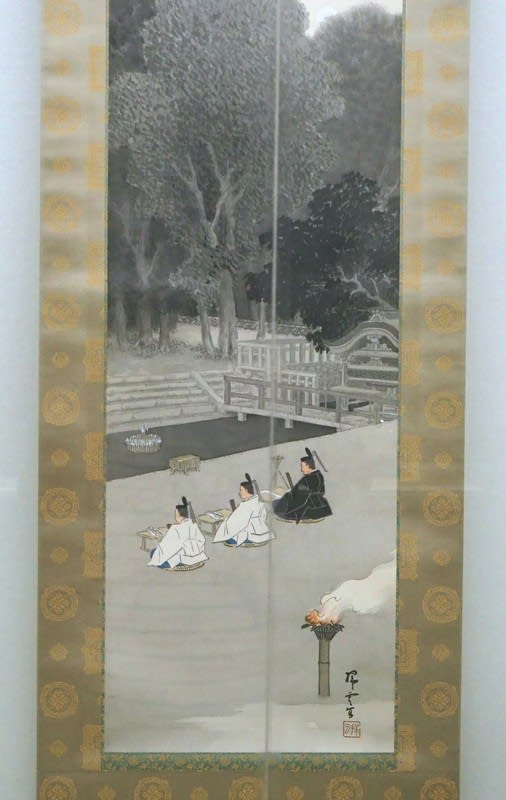

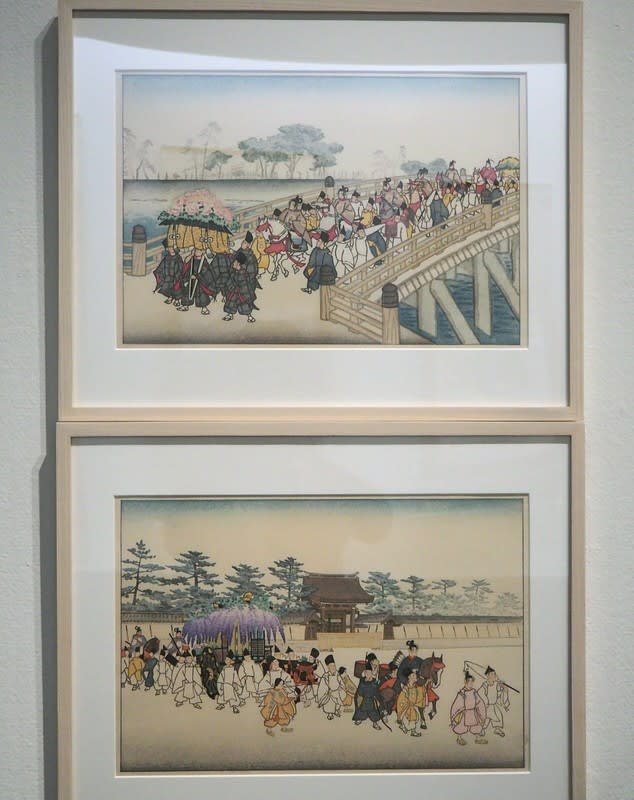

小寒 SHOKAN

1月5日〜1月19日ごろ

寒の入り。京の底冷えが身に沁みる候。

初ゑびす、小正月と続いて、新年の華やぎも幕を下ろす。

川鳥が鴨川を舞い飛び、東山がうっすらと雪化粧する。

九条ネギや餡かけ、蒸しもので、都人は冬の寒さを紛らす。

木村雨山 友禅着物 昭和40代

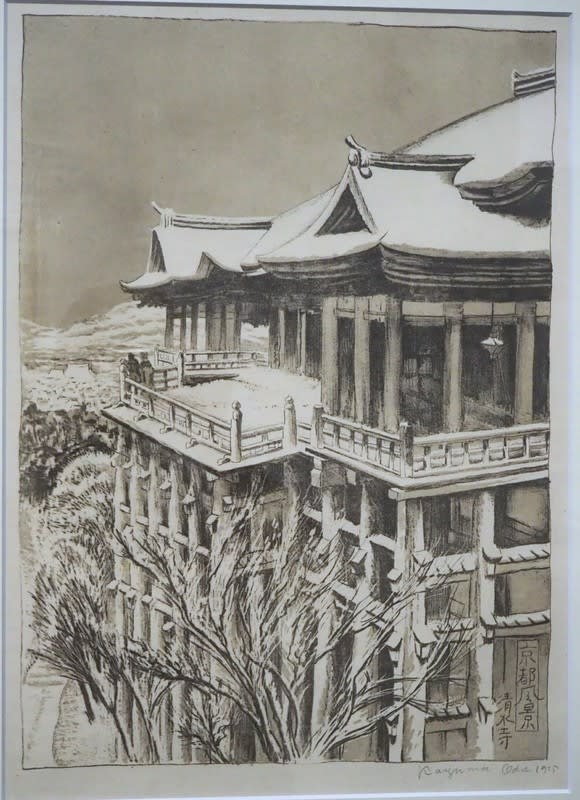

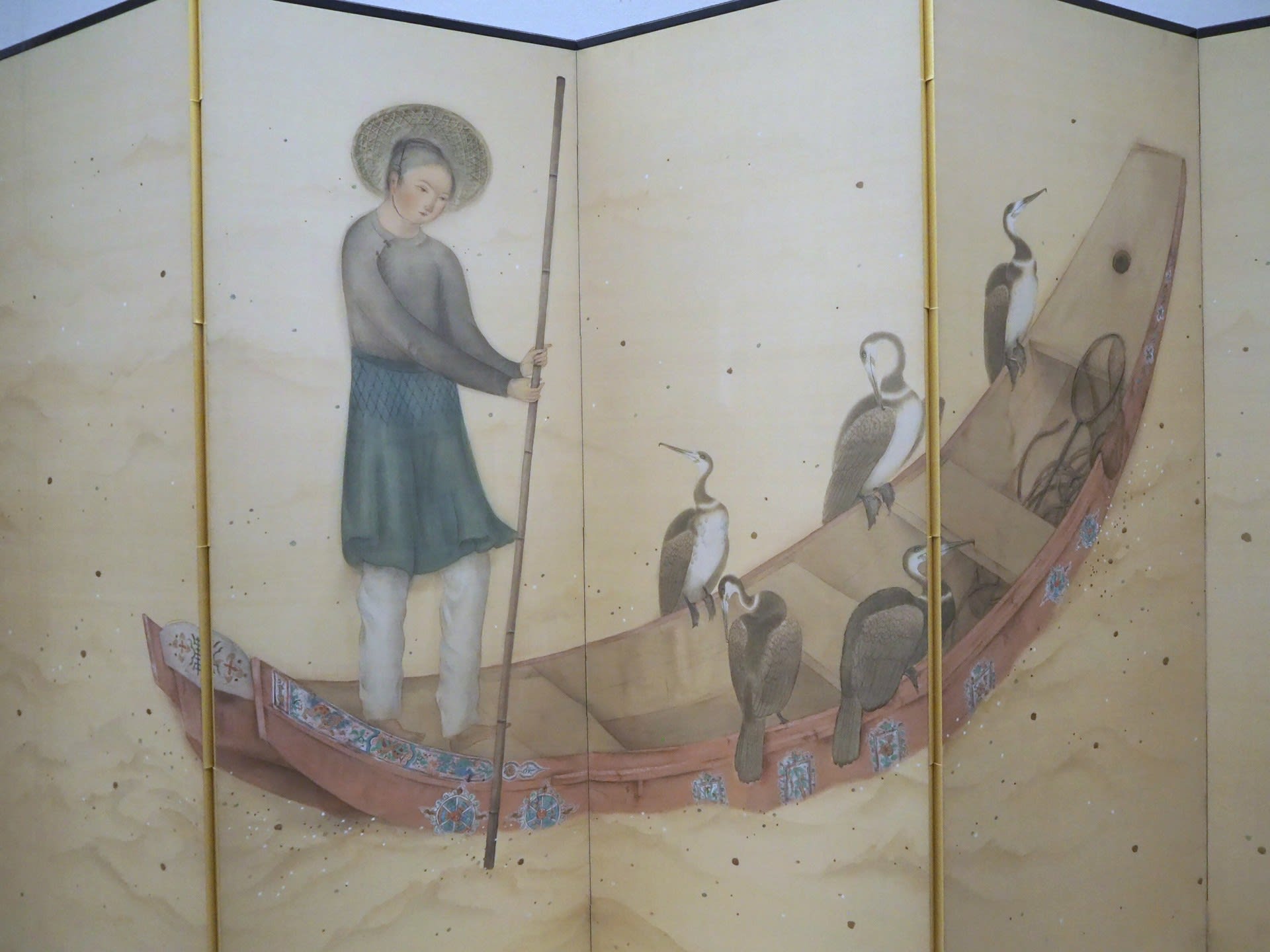

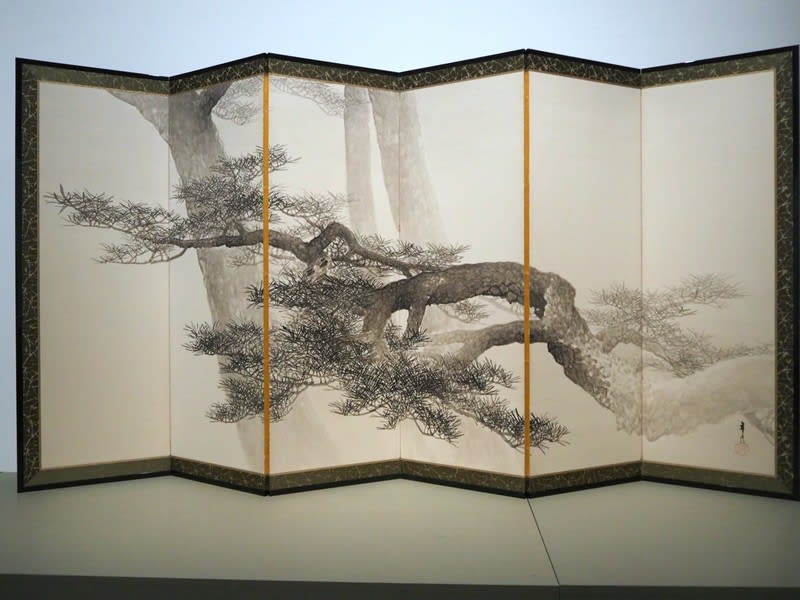

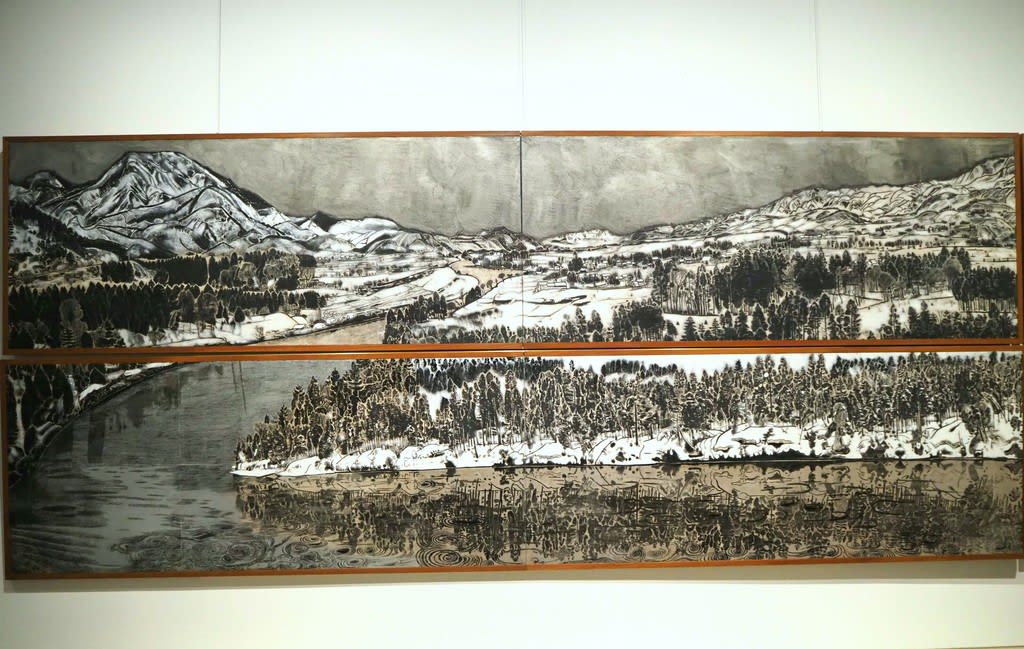

麻田辨自 『暮雪』 昭和55

明治時代から昭和時代にかけての日本画家、版画家(1900年- 1984年)。

長男は日本画家の麻田鷹司、次男は洋画家の麻田浩。

西村五雲に師事する。日本画のほか創作版画も手がけ、戦後は的確な表現により風景画に新境地を開いた。

日展理事・審査員。芸術院賞受賞。京都市文化功労者。京都府美術功労者。昭和59年(1984)歿、84才。

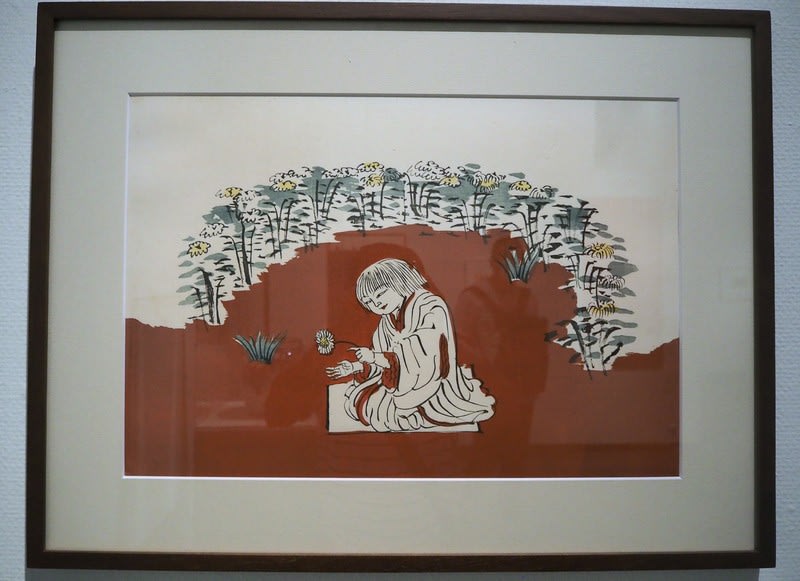

谷角日沙春 『葉ぼたんと現代少女』 昭和24

日本画家。兵庫県生。名は久治。別号に雪斎・日娑春等。はじめ立脇泰山に、のち京都へ出て菊池契月に師事。

遊女をモデルとしたかげりのある女性を描き注目を集め、さらに契月風の新古典主義的で端正な画風に転じ、帝展・文展に活躍する。

対象をデフォルメした構成画の様式を取り入れる一方、晩年は画壇を離れ、仏画に転じて大作を製作した。昭和46年(1971)歿、78才。

浜田庄司 海鼠釉黒流描大鉢 昭和37

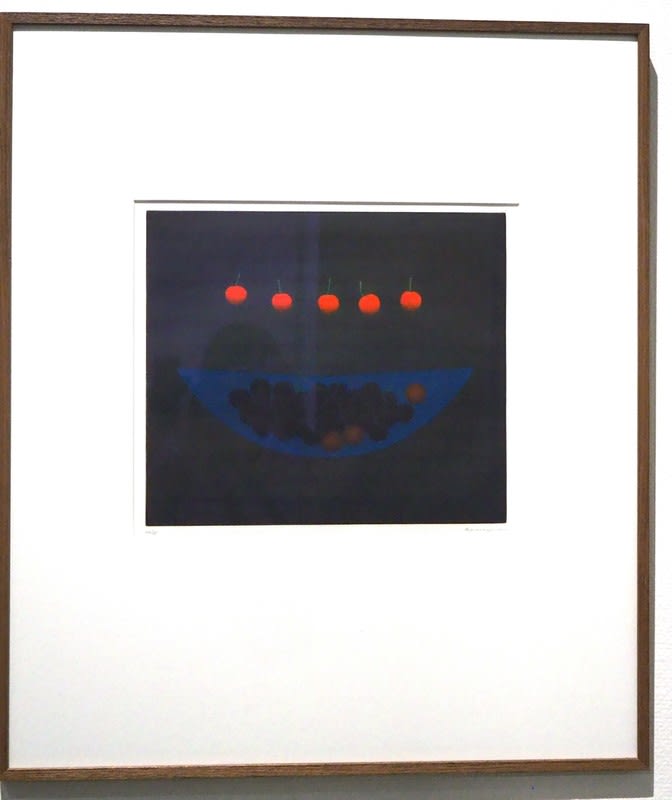

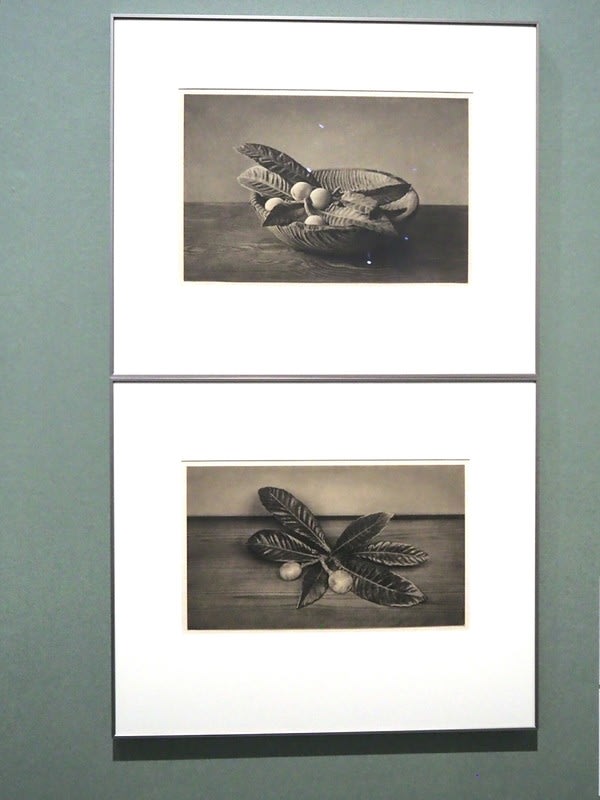

大寒 DAIKAN

1月20日〜2月3日ごろ

夜明け前が一番暗いのと同じく、立春前が一番寒い。

底冷えに身体を震わせながら、やがて訪れる春を待つ。

暦上の最後の行事が節分祭。

多くの都人は吉田神社を目指す。

一年の邪気を祓い、心新たに立春を迎える。

大寒 DAIKAN

吉田源十郎 南天棚 昭和11

荒川豊蔵 黄瀬戸花入 昭和42

河合卯之助 呉須赤繪南天水指 [不詳]

森田子龍 凍 昭和32

大西 茂 冬鏡 昭和30

大西 茂 凍結 昭和30

山口 薫 氷湖(小さい氷湖) 昭和37

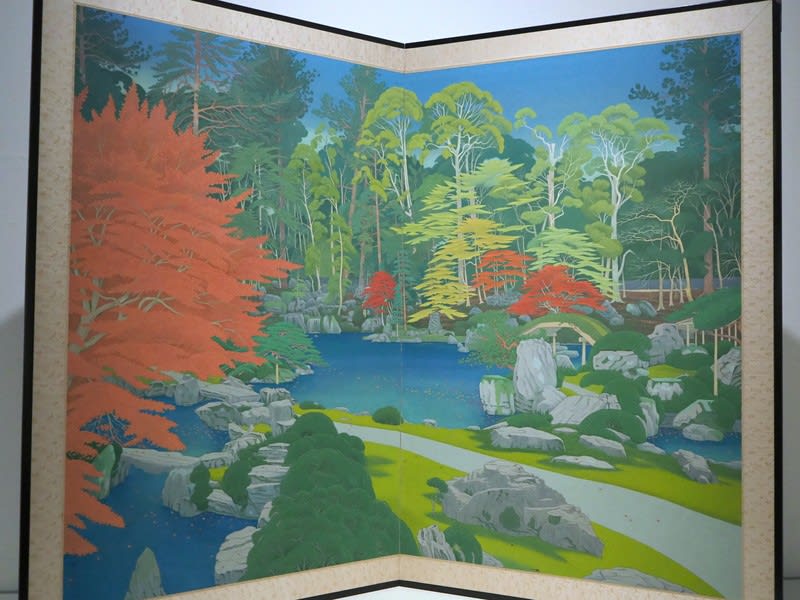

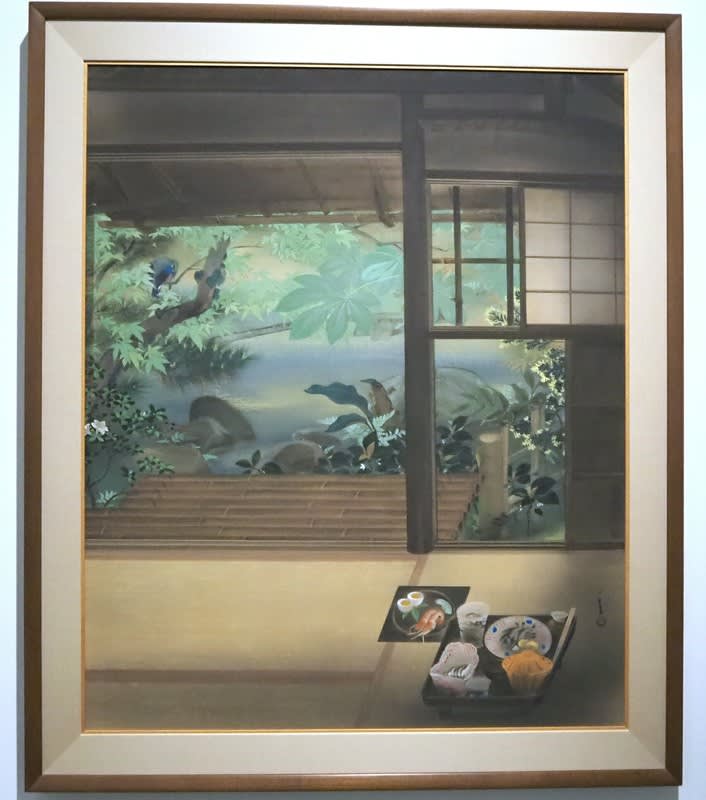

千種掃雲 『つれづれの日』 明治42

1873-1944 明治-昭和時代前期の日本画家。

明治6年7月16日生まれ。竹内栖鳳(せいほう)に日本画を,浅井忠に洋画をまなぶ。

明治39年日本画の革新をめざして丙午画会を結成。文展にも出品。

大正4年より京都高等工芸でおしえた。昭和19年10月16日死去。72歳。京都出身。本名は顕男

。作品に「八丈島」「上賀茂の初夏」など。