少し前に京都国立博物館に行ってきました。

特別展示ではなかったのですが、見ごたえある内容でした。

特集展示 『神像と獅子・狛犬』

特別公開 『修理完成記念 舞鶴市・善福寺の地蔵菩薩坐像』

『日本の彫刻』、『書跡いにしえの旅』、

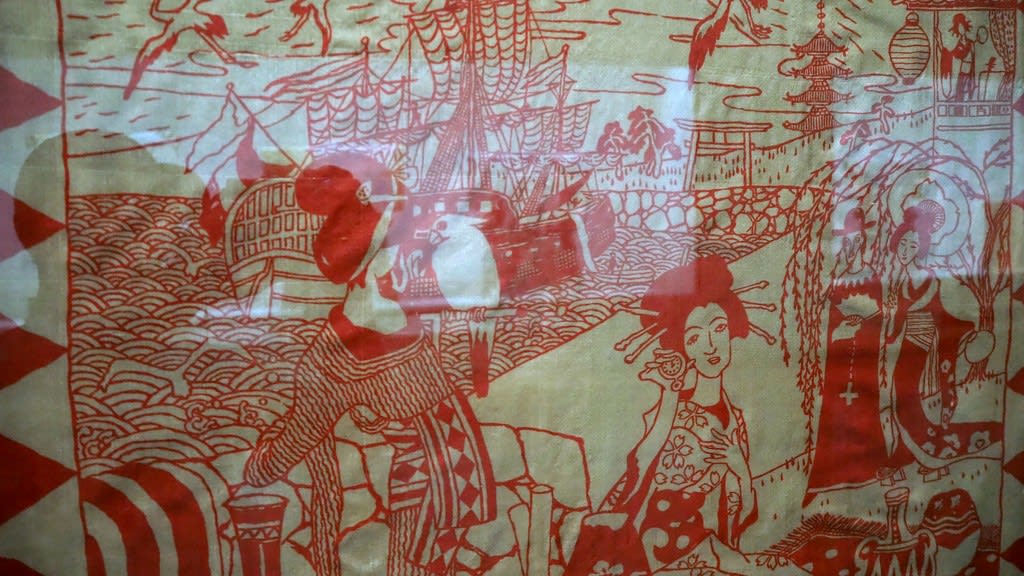

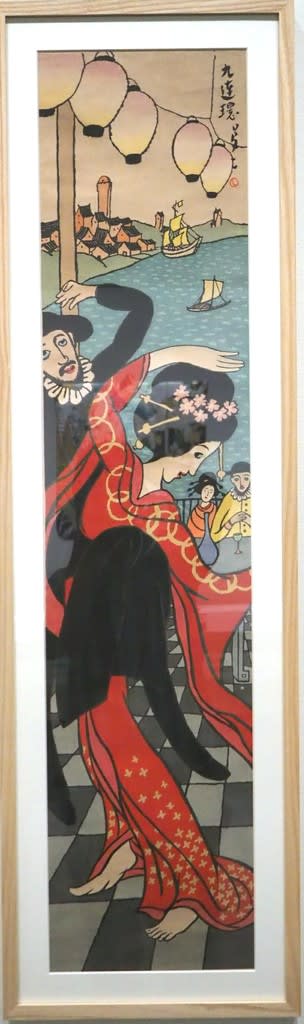

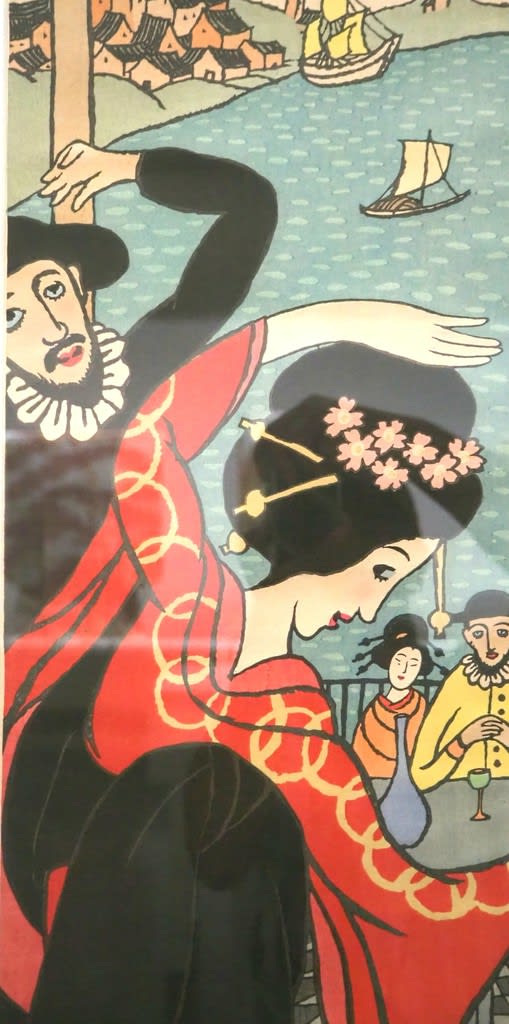

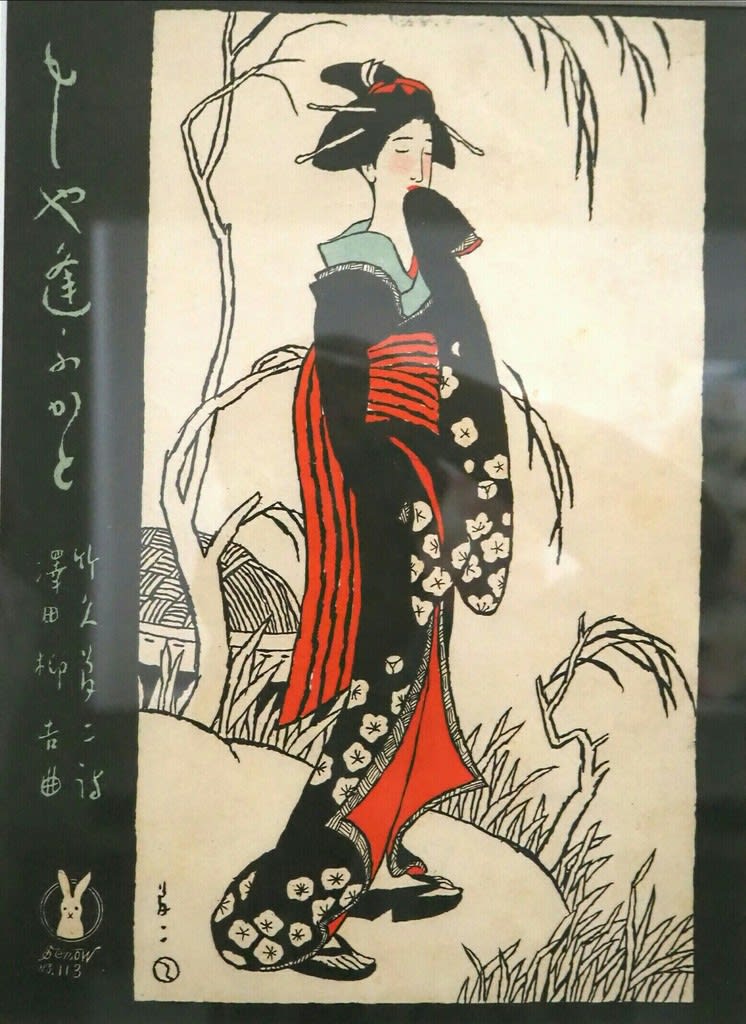

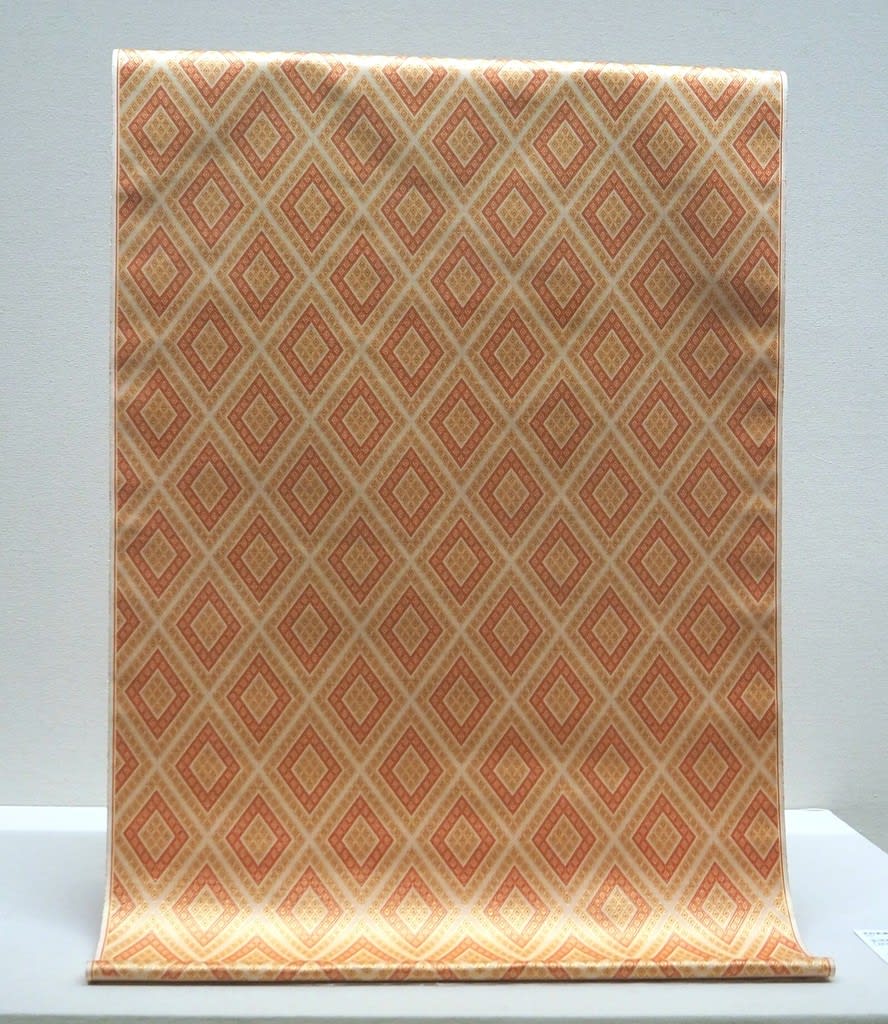

『染織 染めと織りの文様 ―古典文学をまとう―』

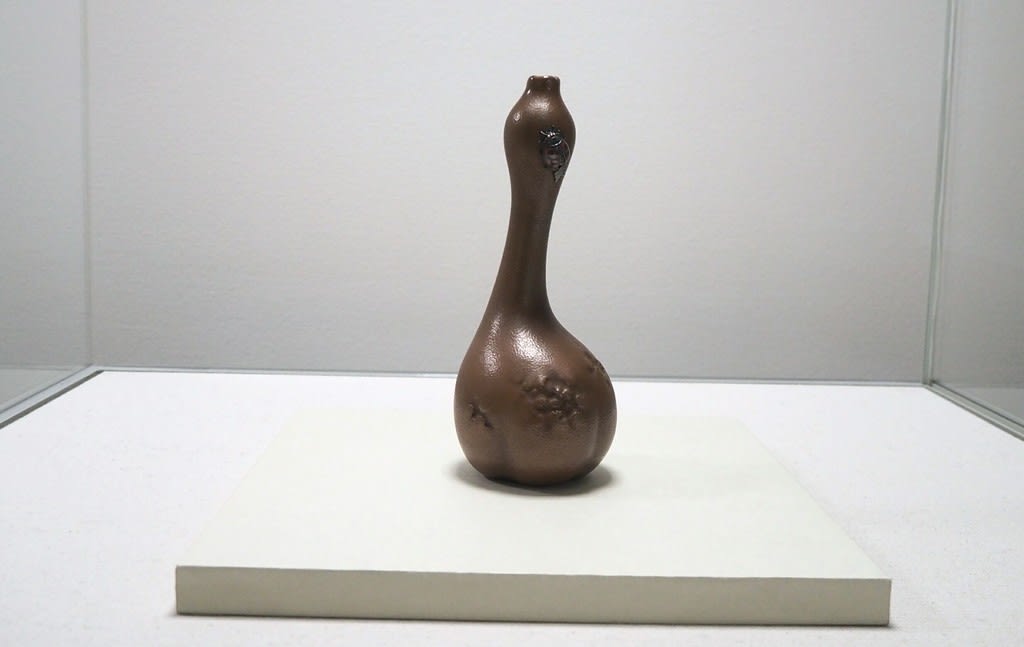

『室町時代の金工Ⅱ』

『京漆器を愉しむお正月―美濃屋コレクション―』

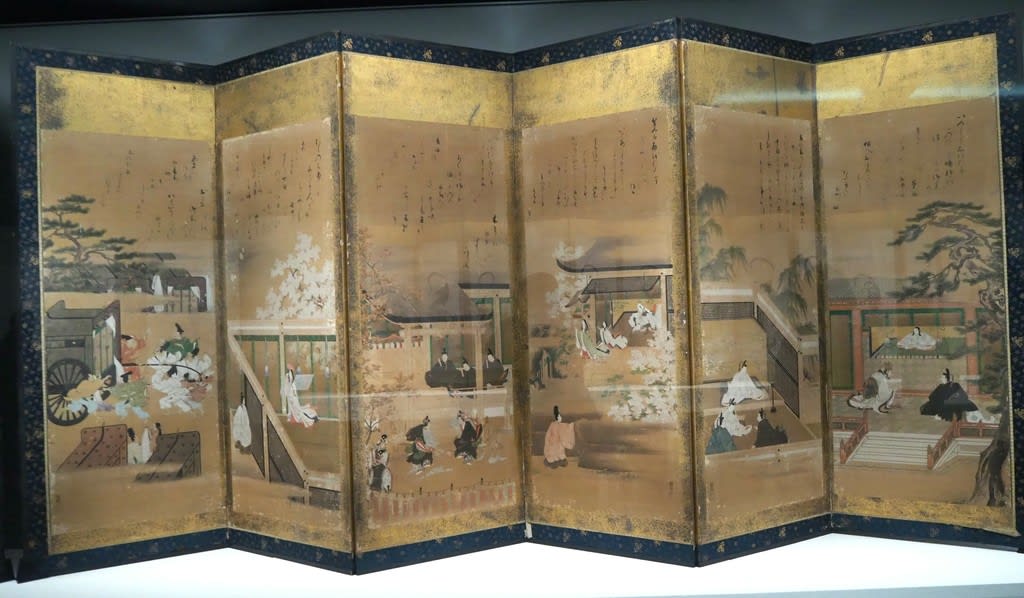

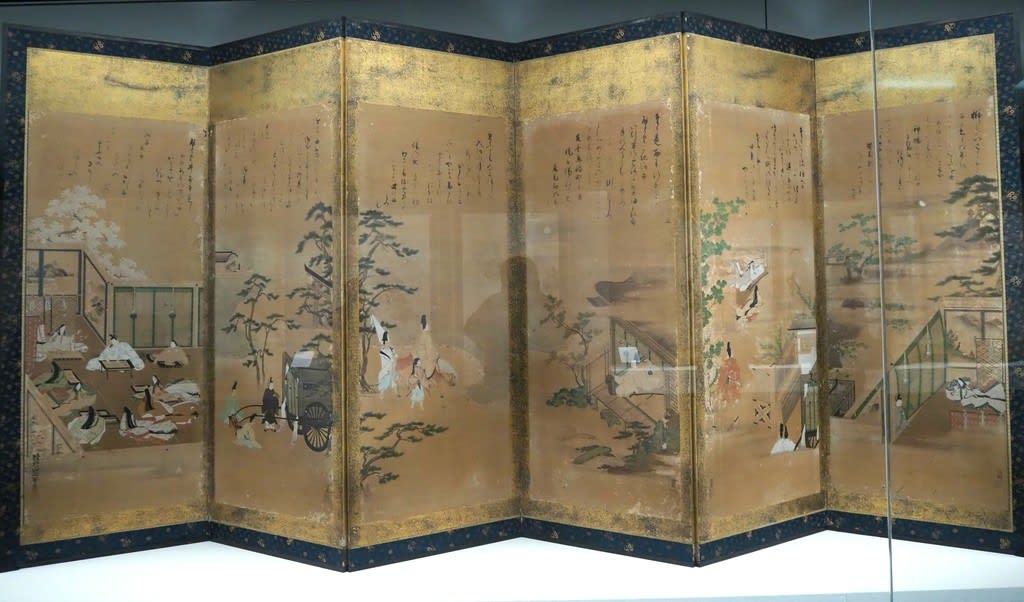

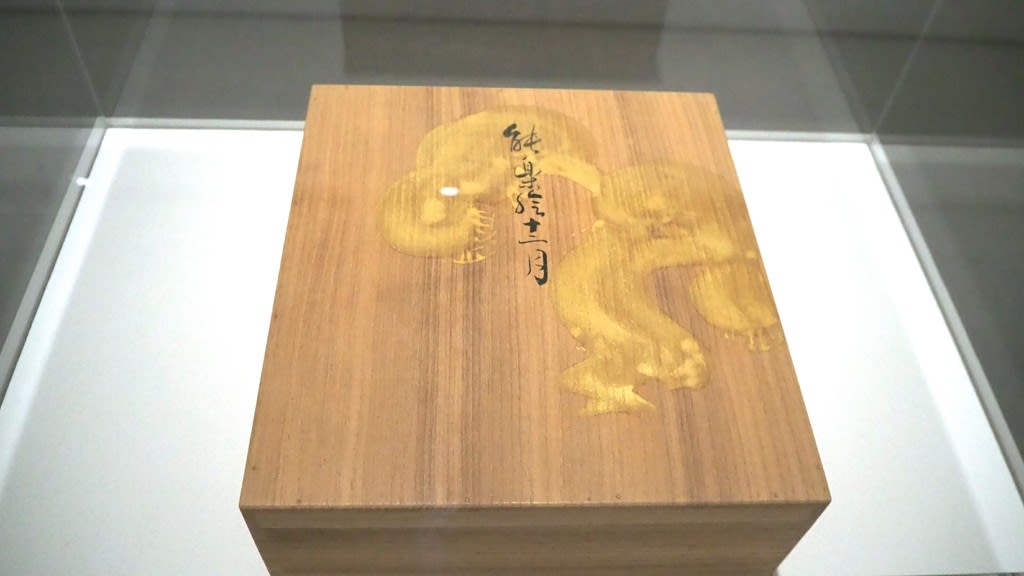

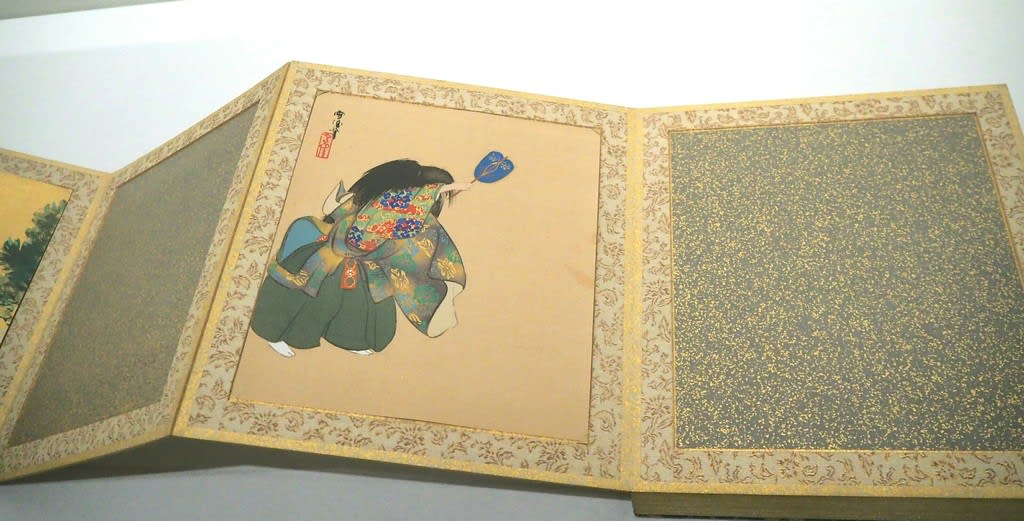

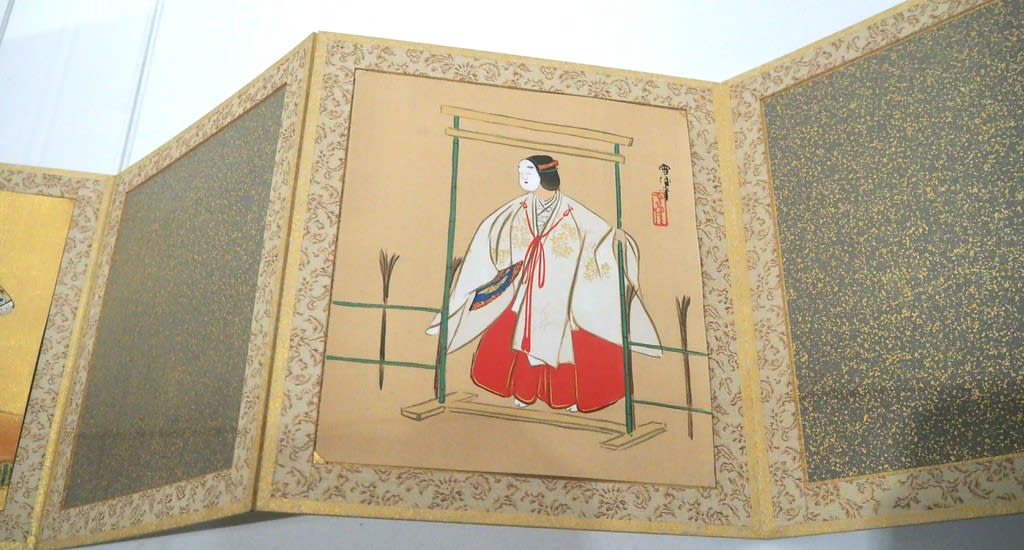

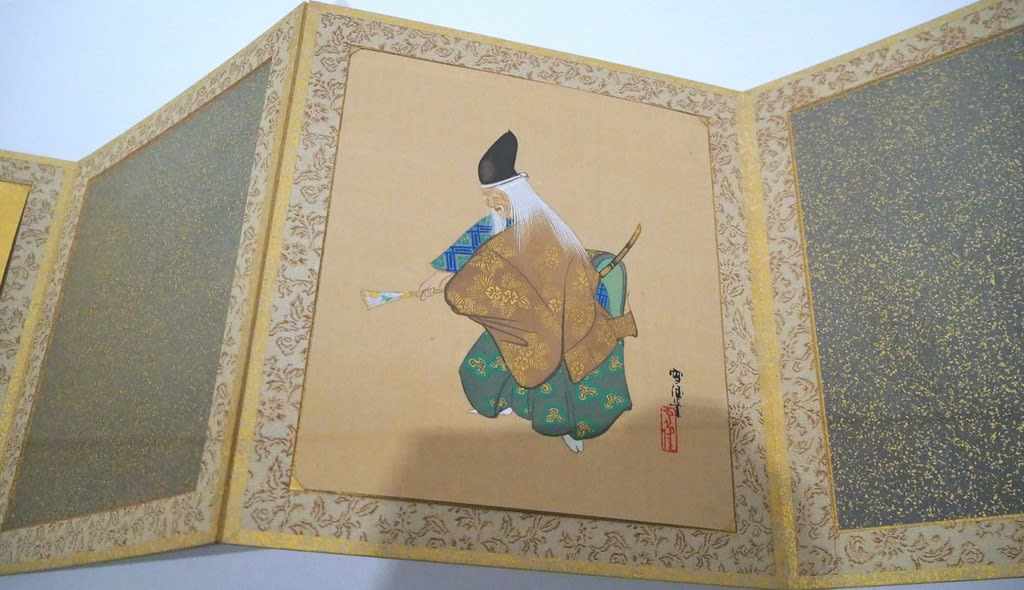

『幻の源氏物語絵巻』

『仏画十二天屏風の世界』

『中世絵画 松竹梅の美術』

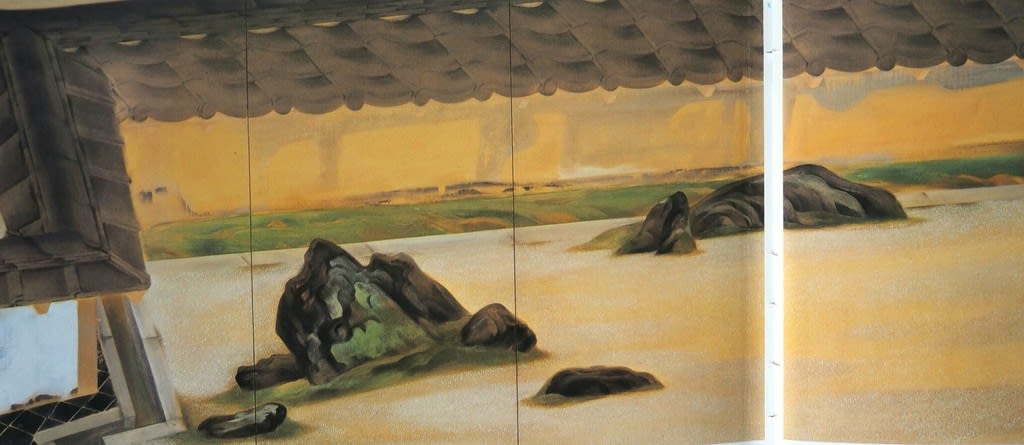

『特集展示 京都御所障壁画 紫宸殿』

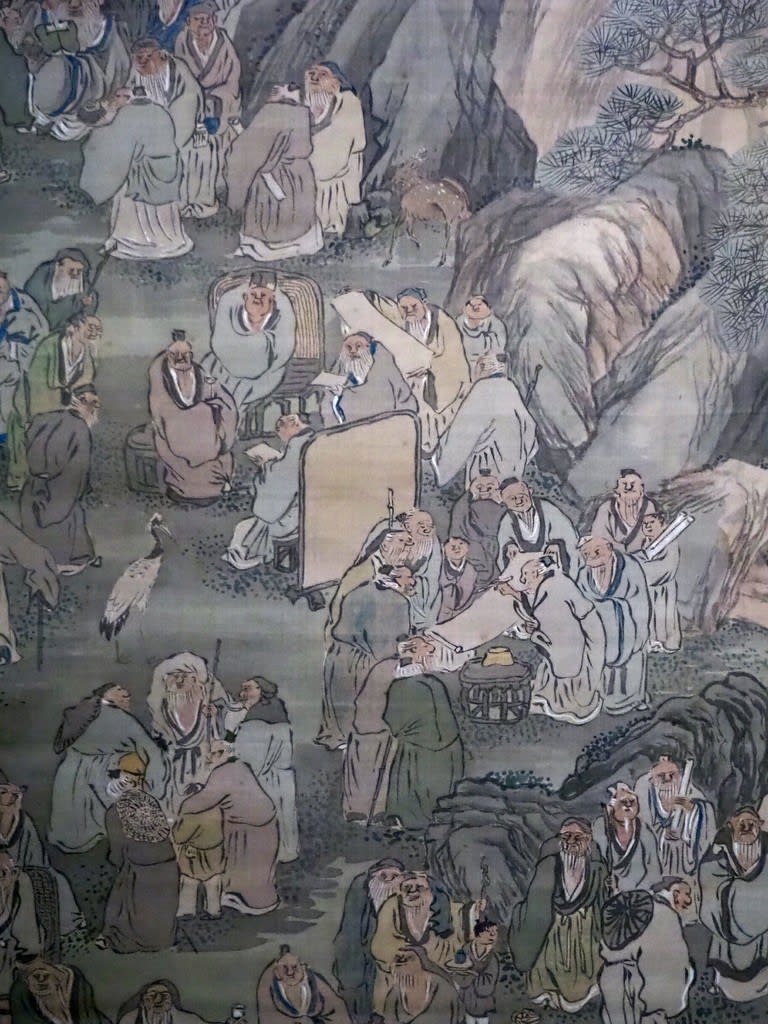

『中国絵画牧谿とその周辺』

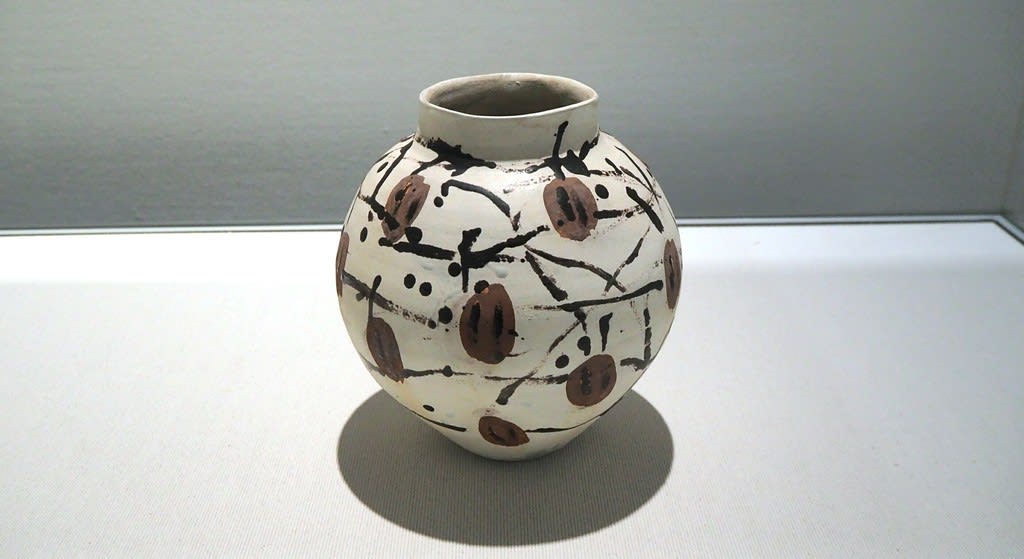

『陶磁日本と東洋のやきもの』

『考古 鳥取・兵庫の原始古代』

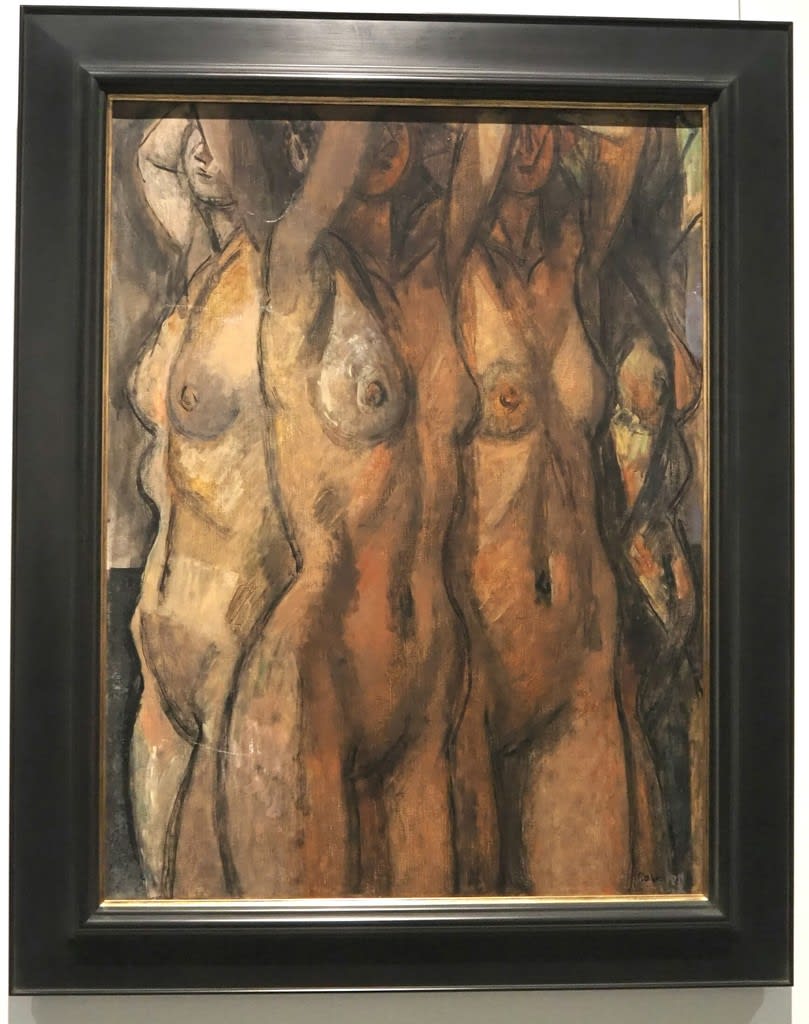

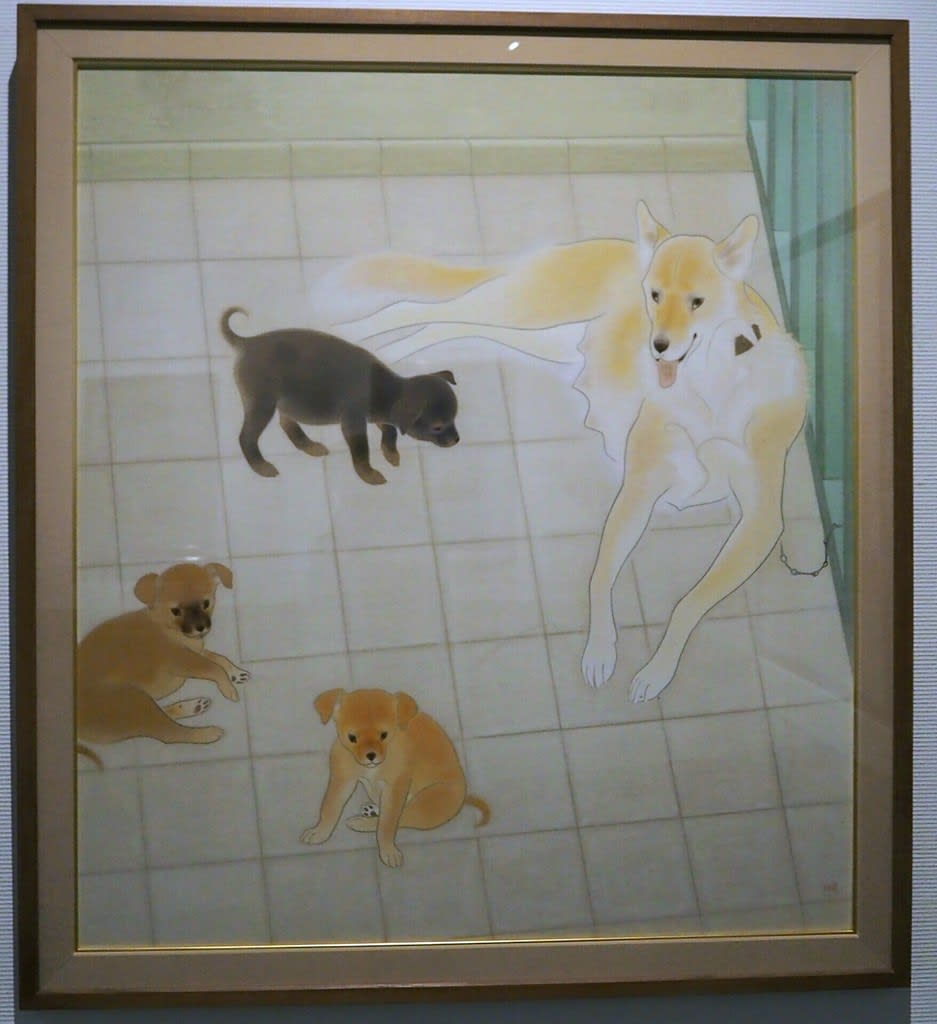

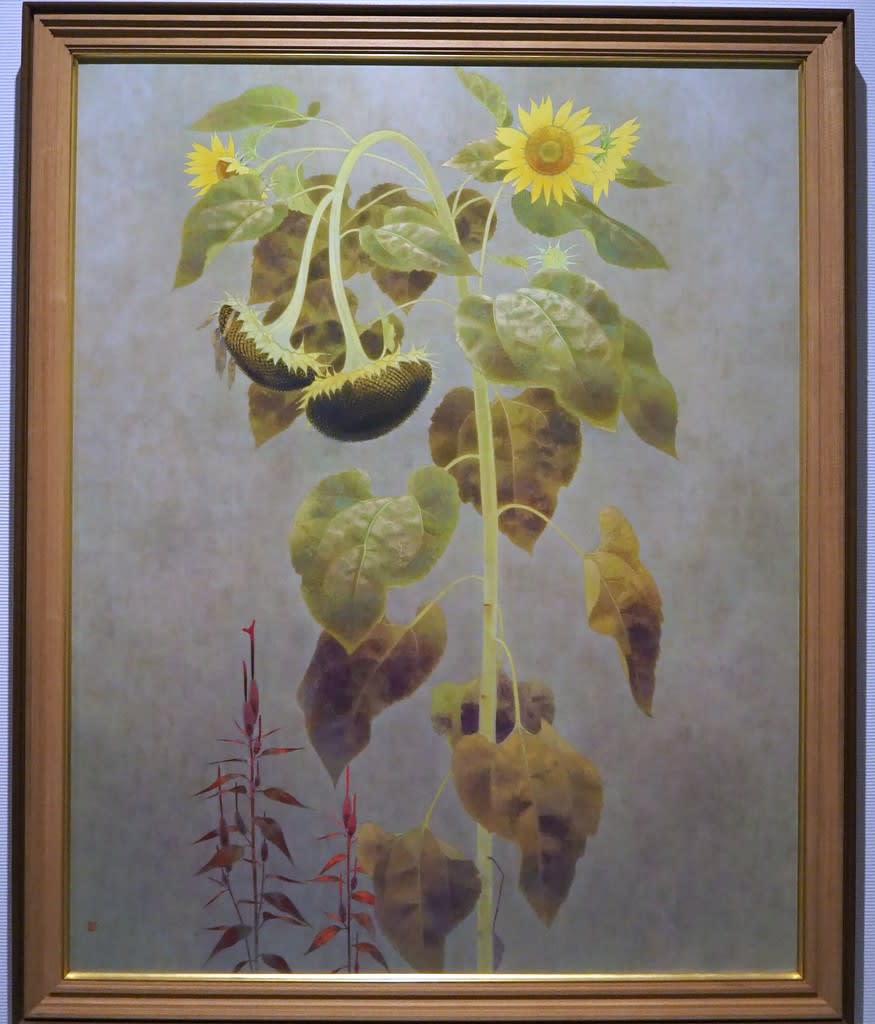

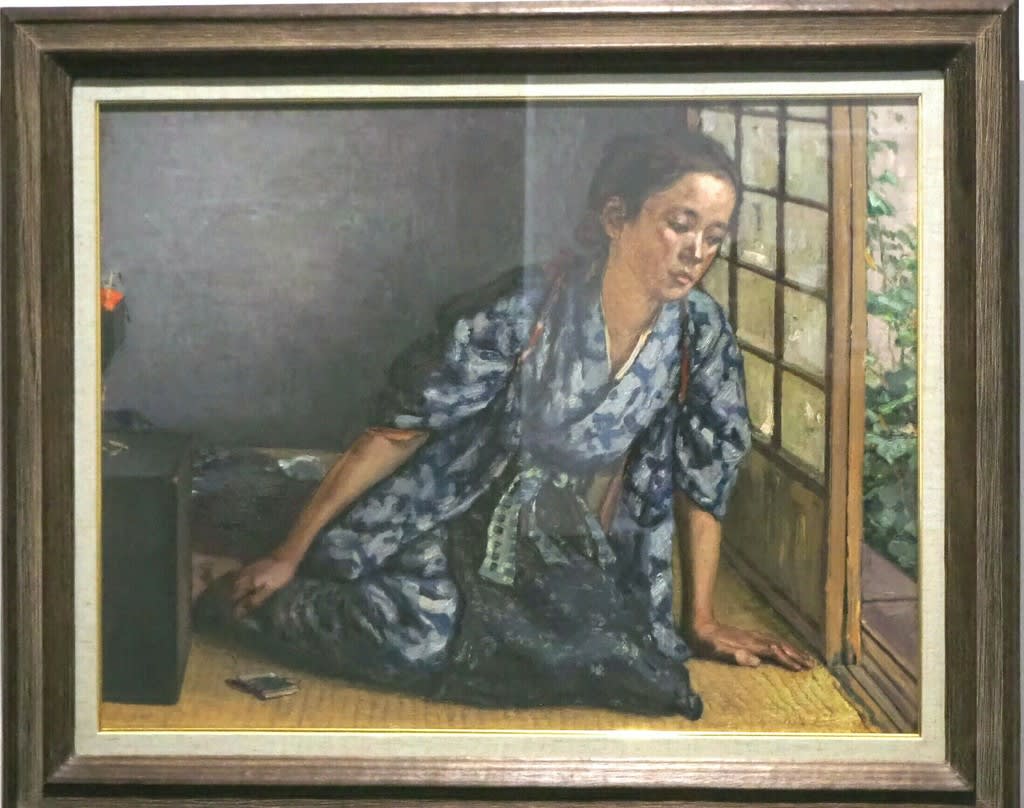

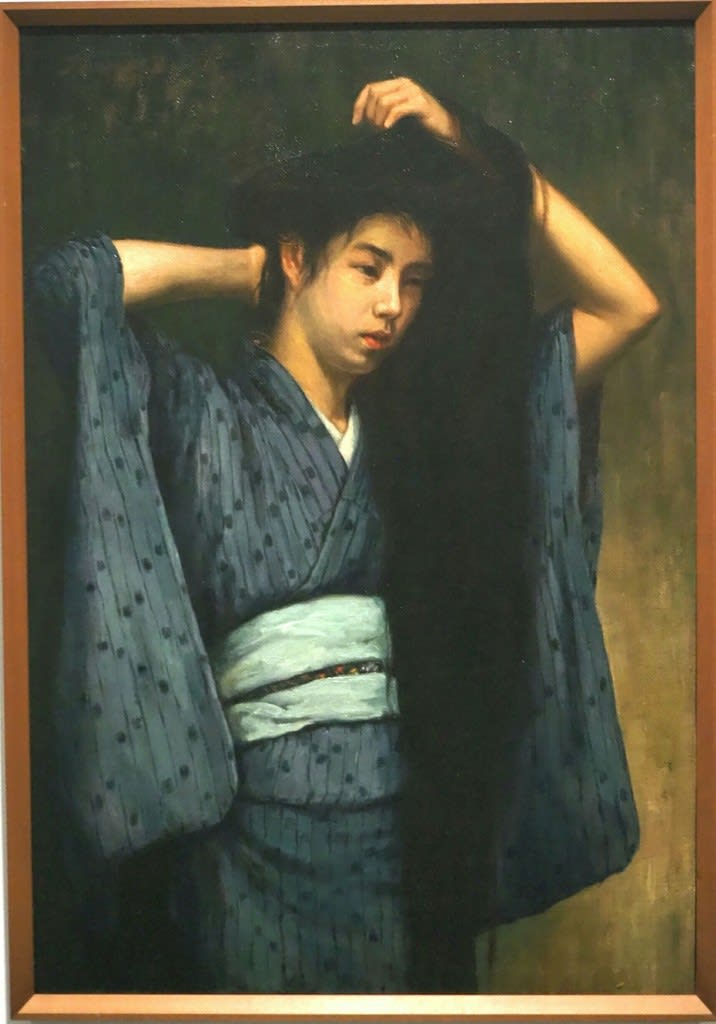

明治館

平成知新館

一階ロビー撮影可能作品

『四季山水図屏風』 式部輝忠筆 室町時代十六世紀

『韃靼人狩猟・打毬図屏風』 伝狩野宗秀筆 桃山時代十六世紀

京博公式キャラクターPR大使 虎形琳ノ丞(こがたりんのじょう)

通称 「トラりん」です。

尾形光琳の「竹虎図」の虎をモチーフにしたものです。

尾形光琳の「竹虎図」

椿咲いています。