理科の教科書や社会の教科書に、実は書いてあるけれども、実際に先生から教わった人はほとんどいないと思います。

なぜか?

これは自由研究のやり方がまず先生自体が分かっていないということがあります。

そして、自由研究のやり方をどう教えたらいいかわからない、ということもあります。

いい先生は、教科書の自由研究の内容を読んで一生懸命説明します。しかし実際にやっていないのに説明だけされても子供たちはわかりません。します。

ひどい先生は、教科書のそのページを飛ばしてしまってて、何もやりません。

実はこのような授業が日本全国で何十年も行われているのです。

そこで僕は、自由研究を実際に授業や、公民館の科学実験教室で行ってきました。

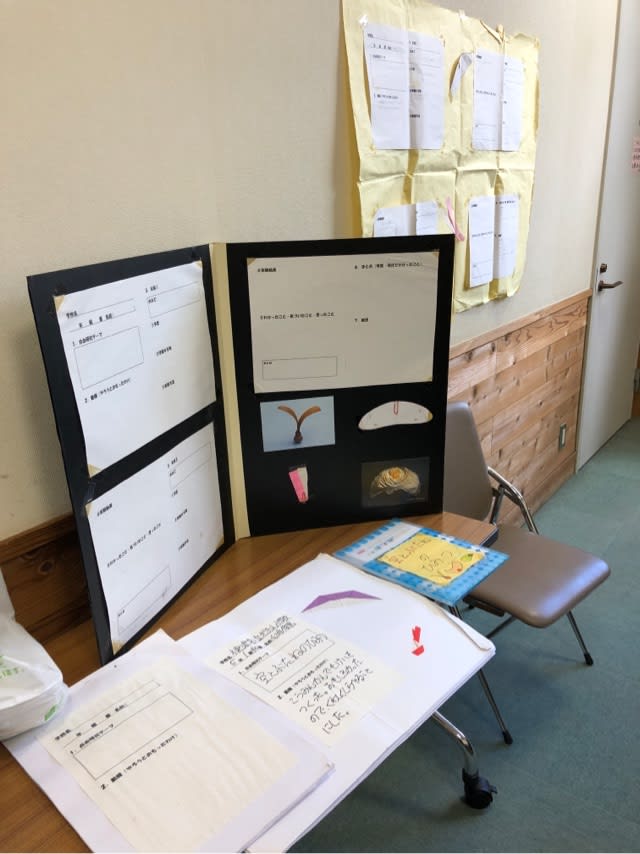

まずは自由研究の流れに沿ったワークシートを作りました。

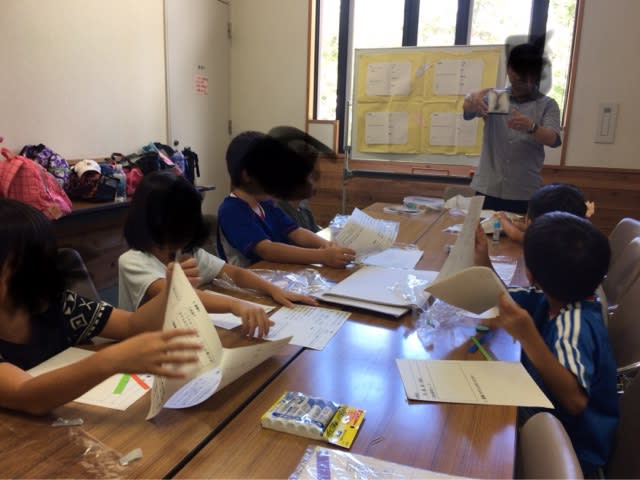

そして、簡単な自由研究の題材、材料を用意し、実際に授業のように発問、指示をしながら、ワークシートに記入させて行くのです。

これだと、実験とワークシートの記入を通して、自由研究の仕方を学べます。

実は今日も、午前と午後、公民館で自由研究の仕方を教えて来ました。

今日の実験をそのまま夏休みの宿題にしてもよし。

受けた子はやりかたが分かったので、ワークシートを使って別の自由研究をしてもよし。

どこかで、先生方に向けてもこの方法をお伝えしたいですね。