はじめに

サーブレシーブ時にレシーバー同士がお見合いをして、選手の間にボ-ルを落としてしまうという問題や、反応が遅れてボールを弾いてしまうという問題について考え、対策についても考えてまいりました。

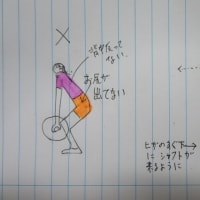

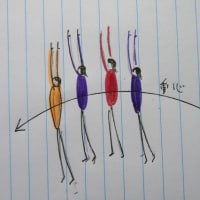

弾いてしまうことが問題になるようであれば、下図のとおり中衛ラインの4人のうち端にいる二人(青シャツとピンクシャツの選手)が内側のスペースについて、より積極的にレシーブに行ったほうがよいというのがお分かりいただけたと思います。

今日は、そのように「外からうち、後ろから前」にレシーブするという基本をより大切に考えた守備範囲と守備位置について、もう少しお話ししたいと思います。

守備範囲と守備位置

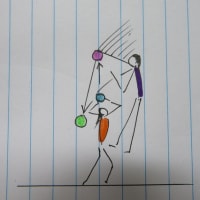

下図を見て下さい。ピンクシャツの選手と青シャツの選手が四角で囲まれた守備範囲を移動しながらレシーブするとした場合、どこでポジション取りするのがいいかということなのです。

経験豊富でボールのコースを見極める能力が高いというのなら、ピンクシャツの位置で守るというのでいいと思うのです。

しかし、動く方向を一方向にして、「外から内、後ろから前」の原則を大事にしたほうが守りやすいというタイプの選手もいます。

こういう場合は青シャツの位置でポジション取りした上、その場所で動かずにレシーブするか、必要の度合いに応じて→方向に進みつつレシーブするわけです。

守備位置の違い

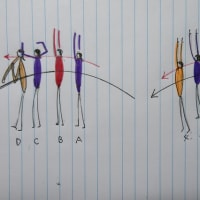

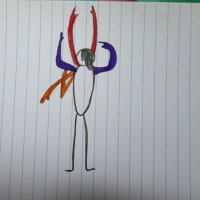

この両方のポジショニングの違いは、例えば下図を見て下さい。

ピンクシャツの位置からですと、まず前後左右の八方向のうちどの方向に動くべきか、という判断をしなければならないという状況下で守備します。

そして、その状況から●の位置にボールが来るというのを判断した時から初めて→方向に移動し、レシーブするわけです。判断後に動く距離は最短で済みます。

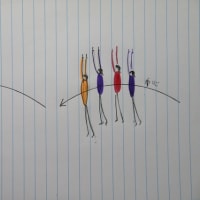

他方、青シャツの選手は移動するかどうかの判断は、前~右方向という具合に方向が一方向で済みます。つまり逆方向へ動くというパターンはないわけなんです。

最初の守備位置から●までの距離はありますが、逆に考えると距離がある分、青シャツ位置から見たボールのコースは右側になるというのは分かりやすくなります。

距離はありますが、初心者にとってはボールのコースが判断しやすく軌道も見やすいというわけなのです。

昔、カン・マンスーさんという韓国のバレーボール選手がいたのですが、あの方が言うには、サーブカット時のボールを正面ではなく横から見ながらレシーブに行くというんです。

そのようなポジションの取り方もあるのだということですね。

このように動く方向を考える時、逆方向がない「外から内、後ろから前」だけにしておき、その方向にセッターがいるような形のフォーメーションにしておくと、レシーバーのメンタル面で楽になることがあります。

あくまでも、選手の特質を見ながら、与えられた守備範囲をどのように守っていくかというところで、こういう方法もあるというところで考えて下さいね。

本日ここまでです。

当ブログのCM

付録1・・・・当ブログ応援のお願い

blogramランキング参加中! ←応援(クリック)していただくと嬉しいのですが・・・。

こちら↓では当ブログの見どころやバレーボールの人気ブログを紹介中です。どうぞ、ご覧ください。

![]()

にほんブログ村

付録2・・・・当ブログの特徴について

宮崎県出身の転勤族です。鹿児島県、熊本県、沖縄県、高知県等を転々としながら、今年宮崎県に戻ってまいりましたが、宮崎県をはじめ各地で見聞きしたバレーボールの戦術や練習方法等を紹介しています。

カラーシャツ(白シャツ、青シャツ、赤シャツ等色違いのシャツ)の棒人間の図面や動画で分かりやすく説明することにベストを尽くします。

いいスパイクを打ちたい、いいサーブを打ちたい、ブロック上達したい、レシーブ上達したい、とにかくバレーボールで上達したい,ベストを尽くしたいという方のために、色々な情報交換の場にしたいのです。

日本を代表する格闘技である柔道の選手が柔道着をバレーボールのユニフォームに着替えて活躍した事例等、上達したいという皆さんの期待に沿う記事をアップします。現在5つのカテゴリでトップを採っているほか、お盆や「格闘技(お盆や格闘技の記事は少ないですが・・・)のカテゴリでもランクインしています。

皆さんには、山本愛さんのように夫婦仲良くベストなバレーを続けられるような環境を目指ざしていただきたく、また、マラソンの有森裕子さんのように、地道に頑張る大器晩成、勝負どころでベストを出せるタイプの選手を目指していただきたく、初心者向けの記事や初心者が頑張っている記事をアップしたいと思います。

その他、夏休みの避暑地としてベストな宮崎県と鹿児島県境の霧島、日本一の焼酎会社霧島酒造等で有名な霧島、温泉や観光でベストな霧島の記事をアップアさせていただきます。

よくわかりました。

ただ初心者の場合、青シャツの選手のようにと思ってても、その最初の位置の周りに来たボールにも手を出してしまいます・・・。

まぁそれも練習ですね。

とにかくなぜ自分がここにいて、そこでどんな動きをするのかっていうのを理解してもらわないとですね。

青シャツとピンクシャツの中間くらいという人もいますし、こういうのは一応基本を理解した上で各選手に合ったものを見つけたり、あるいは基本どおりにできるよう反復練習するしかありませんね。

ただ、私たちのように初心者が多く、練習時間も短く、早い段階で試合に出れるよう形を整えるという場合には、選手が今持っていう力をうまく組み合わせるようにする必要があるというわけで、そういうところから、このような考え方も出て来るわけなんです。

基本的な説明ですから、分かりやすくするために図面も極端に書いてありますが、実際の選手のタイプを見て、より不安を抱かずにプレーできる方法を考えるための一例として捕らえておいてください。

ただ、私のチームのバックセンターはこの青シャツのレシーブポジションで経験不足を克服しています。