(志村一里塚)

「縁切り榎」から北に向かうと、左側に交番があり

国道17号にでる。旧街道は、しばらく17号と同じ道路を行く。

やがて右側に真言宗の寺院 南蔵院がある。

御本尊は十一面観音菩薩である。

昔は志村坂下にあったが、

荒川の度重なる洪水で現在地に移転してきた。

新井盛久によって開創された。享保7年(1722)に

徳川吉宗が鷹狩の際、当寺で食事をしたとされる。

(板橋区教育委員会)

境内のしだれ桜は有名で、季節には沢山の人たちで埋まる。

(南蔵院)

(南蔵院桜祭りの頃1)

(南蔵院の桜祭りの頃2)

新井氏の菩提寺で、当寺の門をくぐったすぐ右手に、

先祖代々のお墓が並んでおり、新井三郎右衛門の名が

並んでいる。近年墓地の拡張がままならないので、

真ん中に先祖累代の墓として、一回り大きな墓が

設置されている。

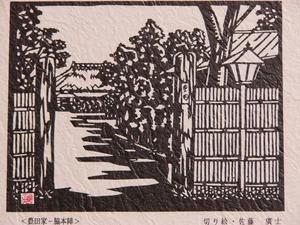

なお、今でも新井氏の子孫と思われる大きな屋敷が、

南蔵院の左手にある。

(新井氏と思われる古い大きなお屋敷)

先に進むと志村の一里塚が見えてくる。

平尾宿から一里(4km)の地点だ。

「縁切り榎」から北に向かうと、左側に交番があり

国道17号にでる。旧街道は、しばらく17号と同じ道路を行く。

やがて右側に真言宗の寺院 南蔵院がある。

御本尊は十一面観音菩薩である。

昔は志村坂下にあったが、

荒川の度重なる洪水で現在地に移転してきた。

新井盛久によって開創された。享保7年(1722)に

徳川吉宗が鷹狩の際、当寺で食事をしたとされる。

(板橋区教育委員会)

境内のしだれ桜は有名で、季節には沢山の人たちで埋まる。

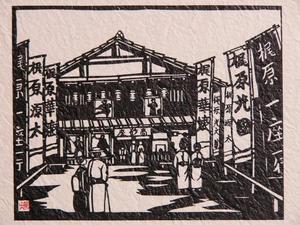

(南蔵院)

(南蔵院桜祭りの頃1)

(南蔵院の桜祭りの頃2)

新井氏の菩提寺で、当寺の門をくぐったすぐ右手に、

先祖代々のお墓が並んでおり、新井三郎右衛門の名が

並んでいる。近年墓地の拡張がままならないので、

真ん中に先祖累代の墓として、一回り大きな墓が

設置されている。

なお、今でも新井氏の子孫と思われる大きな屋敷が、

南蔵院の左手にある。

(新井氏と思われる古い大きなお屋敷)

先に進むと志村の一里塚が見えてくる。

平尾宿から一里(4km)の地点だ。

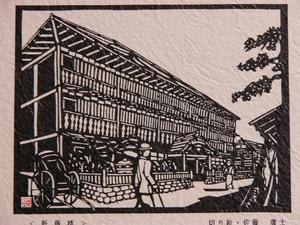

一里塚の手前右側に古風な竹細工を陳列したお店がある。

斉藤商店、ここはその昔から「あらもの」を扱い現在に至る。

一里塚によく合う古いお店で、

板橋区の「まちなみ景観賞」を得ているが、

保存するのもなかなか大変だと痛感する。

2002年 五街道設置後400年というから、

このお店も400年以上経過しているに違いない。

(一里塚)

(あらものや、左側に一里塚がある)

23区内に残るこの一里塚は、国指定史跡になっている。

「塚は道の両側にあって、巾五間四方(約9m)、高さ一丈

(約3m)の定めによって築かれ、旅人にとっては、

里程や乗り物賃の支払いの目安になり、

またその木陰はかっこうの休憩所にもなった。

完全な形で残る一里塚は稀で都内には北区西ヶ原と二箇所だけ。」

(板橋区教育委員会)

となっているが、ほぼ完全な形で残っている一里塚は、

日本橋から、東海道は箱根までと中山道は高崎までの間には、

見つけることが出来なかった。

このあと、街道を歩いて見つけることが出来たら、

この記載を改めたいと思う。

なお、西ヶ原の一里塚は王子から本郷に向かう

本郷通り飛鳥山の先にあるが、

志村の一里塚ほど完全な形で残っていない。