(信号「鏡口」で道路を右側に移る。)

(武佐宿 3)

「源義経元服の池」など道路の右手にあることが分かっているので、

鏡口の信号を渡り道路右側に移る。

、

中山道は登り坂になっており、車の多い国道8号線を行く。

間の宿を表わす古い建物が続き、少し右に道路がカーブする先に、

鏡神社が右側にある。

(神殿は階段を登った少し高い所にあるが、

南北朝時代の建築で国の重要文化財になっている。

万葉時代の女流歌人として名高い「額田王」の父であるとされる、

鏡王が神官を勤め、

天日槍(あめのひぼこ)を祀られた神社である。)

(竜王町観光協会)とある。

(国道8号線は間の宿らしい建物が続き上り坂)

(鏡神社入り口、左手の屋根が烏帽子掛けの松の幹)

(鏡神社の鳥居)

(*)筆者注:天日槍(あめのひぼこ)は古事記に次のようにある神話の主人公。

ヒボコの神話は以下の通り、

(昔、新羅の沼で女が昼寝をしていると、

その陰部に日の光が虹のようになって当たった。

すると女はたちまち娠んで、赤い玉を産んだ。

その様子を見ていた男は乞い願ってその玉を貰い受け、

肌身離さず持ち歩いていた。

ある日、男が牛で食べ物を山に運んでいる途中、

アメノヒボコと出会った。

ヒボコは、男が牛を殺して食べるつもりだと勘違いして捕えて牢獄に入れようとした。

男が釈明をしてもヒボコは許さなかったので、

男はいつも持ち歩いていた赤い玉を差し出して、

ようやく許してもらえた。

ヒボコがその玉を持ち帰って床に置くと、

玉は美しい娘になった。娘はヒボコの正妻となった。)

鏡神社参道へ少し入った所の左側に、

松の切り株に屋根を付けた幹だけが残っているが、

これは「源義経 烏帽子掛けの松」として残っているもの。

鏡神社のせつめいでは、

(この先の池で元服した牛若丸は、

この松に烏帽子を掛け鏡神社へ参拝し、

源九郎義経と名乗りを上げ、

源氏の再興と武運長久を祈願した。――後略)とある。

(源義経 烏帽子掛けの松)

向かい側に(鏡の里)の道の駅があり、

道の駅の斜め向かいに「義経元服の池」がある。

残念ながら、池は干上がっていて空であるが、

元服の池の石碑もあり雰囲気はある。

鏡の里保存会では元服の池について、

(平安時代 東山道

源義経 元服池、東下りの途中、

当鏡の宿にて元服加冠の儀を行う。

その時に使いし水の池なり)とある。

(道の駅 かがみの里)

(源義経 元服の池)

(水が干あがってそこが見える元服の池)

旧中山道は、なおも上り道であるが、途中左へ入る道路がある。

車は午前七時~九時まで左折進入禁止の場所である。

左折すると道路はくだりになり、左手に「明治天皇聖跡」の碑が

小さな公園の奥にある。

数百メートルの家並みが残り、旧中山道らしい面影がある。

道路の右脇に旧中山道の案内があり、

旧道をよく残している場所であることを説明している。

道路は、さらに下り道で、先の左手にガソリンスタンドがあり、

国道8号線に合流する。

(車は朝だけ、「左折禁止」の道路を左へ行く)

(「明治天皇聖跡」の碑)

(旧中山道らしい道)

(旧中山道の旧道らしさを残す道)

(ガソリンスタンドで国道8号線と合流)

合流する手前左手に「平宗盛胴塚→」の案内があるので、

細い山道を中へ入っていく。

奥まった所に、「平宗盛卿終焉」の地の石碑が建っており、

大小二基の石塔が並んで建っている。

脇に野洲観光物産協会が(平家終焉の地)と題した、

説明があるので紹介したい。

(平家が滅亡したのは壇ノ浦でなく、ここ野洲市である。

平家最後の最高責任者平宗盛は源義経に追われて、

1183年一門を率いて都落ちをした。

西海を漂うこと二年、

1185年壇ノ浦合戦でついに破れ、

平家一門はことごとく入水戦死した。

しかし一門のうち建礼門院、宗盛父子、

清盛の妻の兄平時忠だけは捕らえられた。

宗盛父子は源義経に連れられ鎌倉近くまで下ったが、

義経は兄頼朝に憎まれ追い返され、再び京へ戻った。

途中京都まであと一日ほどのここ篠原の地で、

義経は都の首を持ち帰るため、

平家最後の総大将宗盛とその子清盛を切った。

そして義経のせめてもの配慮で、

父子の胴は一つの穴に埋められ塚が立てられたのである。

――中略――

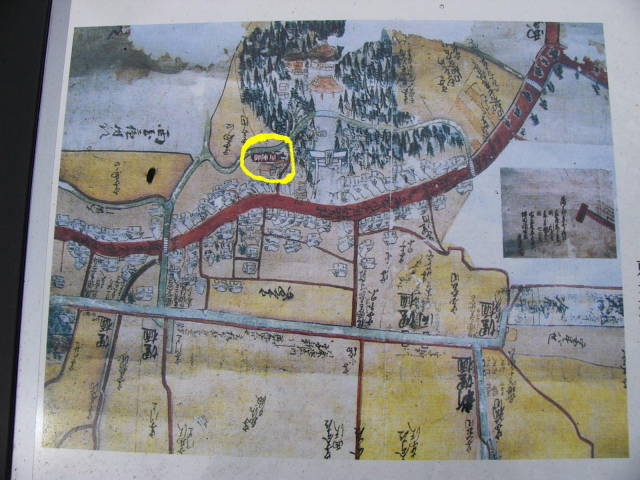

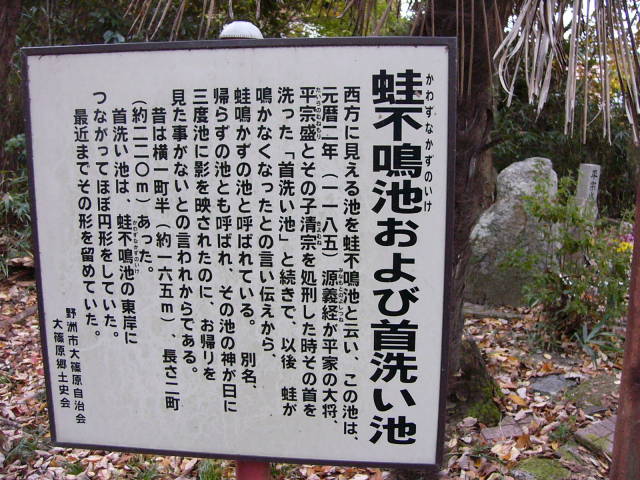

現在ではかなり狭くなったが、昔、塚の前に広い池があり

この池で父子の首を洗ったと言われ「首洗い池」、

又は、あまりにも哀れで蛙が鳴かなくなったことから、

「蛙鳴かずの池」とも呼ばれている。)

今もその池はあるが、

自動車道などに削られて小さくなっている。

(「平宗盛胴塚→」の案内)

(山の中へ入る細い道)

(平宗盛胴塚は暗くてよく撮れなかったが見えますでしょうか)

(蛙なかずの池の説明板と後ろに見える二基の胴塚)

(前にある首洗いの池、又の名を「蛙なかずの池」)

下り坂の国道8号線を進むと、

左手に(一里塚跡は土手の下」の案内があるが、

土手の下をのぞいても一里塚らしい案内標識も、また塚も見えない。

しかしこのあたりに一里塚あったのであろう。

残っていれば126番目の一里塚のはずである。

滋賀県には一里塚らしいものはこの先に一つしかない筈である。

(「一里塚跡は土手の下」の案内)

(土手の下は別の用水池があって他に何も見えない)

坂を下りきったあたりに、(浄勝寺前)の信号がある。

旧中山道はここから国道8号線と別れ、右の狭い道に入る。

数百メートルでまた国道8号線に合流する。

途中、大笹原神社の石柱があり、地蔵堂もある。

(浄勝寺前)の信号)

(右の狭い道)

(大笹原神社の石碑)

(国道8号線と合流前の地蔵堂)

国道8号線に合流すると左側に土手があり、

土手の向こう側には池があり「西池」という。

土手は8号線に沿って500m近くある。

西池はかなり大きなものである。

(西池の土手)

(西池)

次回は、琵琶法師に語りつがれた「平家物語」の「平宗盛斬首さる」の一節を、

現代文に訳しましたので、紹介します。