10月に行われた第77回定期演奏会から山形Q活動は継続して行われていたものの、8回目のリハーサルでやっと第78回定期演奏会に向けての練習開始となりました。

山形市文翔館議場ホールで年4回行われている定期演奏会ですが、次の定期演奏会に向けての練習が、本番終了後2ヶ月開くのは初めてのことかもしれません。

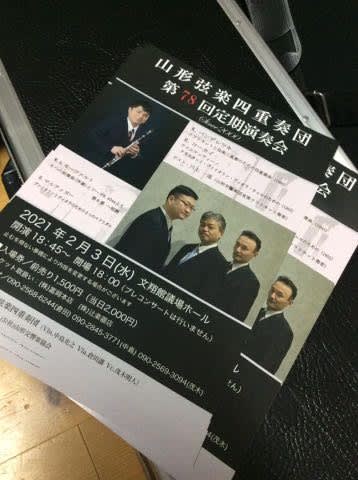

今回の定期演奏会は、W.A.モーツァルト(偽作)の 6つの前奏曲(序奏)とフーガ K.404aより第6番 ヘ短調を最初演奏して、ポーランドの今年3月に亡くなった・K.ペンデレツキ が作曲したクラリネットと弦楽三重奏のための四重奏曲を演奏します。前衛作品から新ロマンの主義、更には古典的な作風に回帰にしていった後の作品で1993年に作曲されています。とはいえ、演奏する方にしてもモーツァルトやベートーヴェンのようには、楽譜の音が並びませんので、曲の解釈を深めてゆく必要があります。スコアも手に入れましたので要研究です。

そして、ハンガリーの作曲家R.コーカイのクァルテッティーノ〜クラリネット、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロのためのを練習。この曲は1952年に作曲されています。作曲家の名前も聞いたことが無い作品でしたが、現代曲と言うよりはロマン派のような音楽で聴きやすいと思いますので、本日の練習において、プログラム最後の曲とします。K.ペンデレツキは曲の長さ的にはメインですが、少々現代的でもあるので、休憩前の演奏ということで・・・・・。R.コーカイの作品も後悔ないように練習続けます。

休憩後の最初は、二重奏企画第3弾で、ヴァイオリン・ヴィオラの二重奏曲を聴いてもらいます。中島氏とは長い付き合いになってきていますが、二重奏曲を演奏するのは初めての機会。もっとこういう機会があれば良かったですね・・・・。今回はB.マルティヌー ヴァイオリンとヴィオラのための3つのマドリガルです。L.フックス(女流のヴィオラの名手です)の関連で音源を捜していたときに見つけて演奏したいなと思いプログラミングしました。B.マルティヌーはチェコの作曲家で、ヤナーチェクよりは、演奏者に分かりやすい作曲家だと思います。幾分地味な作風ですが、この作品は割と切れ味抜群リズムとスピード感が楽しめるかと思います。年末年始頑張って自分の中に入れておきたいところです。

簡単な曲目解説みたいなリハーサル日誌になってしまいました。

もっと曲の解釈を深めていきたいところですが、音符が並ぶ以前にあ〜だ!こぉ〜だ!言ってからリハーサルを始めてしまうと、音符が並び始めたときに「失敗した・・・・もう本番まで取り返しがつかないや」と思った本番も少なからずあったので、今回はあまり最初から決め打ちせずに、まずは全力で楽譜を音にすることに全力で向かいたく思っています。お互いつい他のメンバーに言ったことが(本人は軽い気持ちの思いつきなんですが・・・)後々逆効果の時も多々ありましたから。

毎回、本番に向かう練習の最初の気持ちは、前回までと全然違う音楽が出来たら良いなぁと前向きに思っているのですが、最初の仕込みが失敗すると「結局こんなもんだよなぁ・・」の気持ちになって妥協の産物になるときもあります。最近は少ないですが、何かをより良い方向へ持って行けるようにする試行錯誤の毎日です。そのためには、お互いへの信頼を再確認、「どうせこうなるだろうな・・」の妥協の撤廃など、長く活動しているが故のウミも出してしまう方が良いでしょうね。お互い高みに上がれますように。

年末年始が終了する頃には、本番が出来るくらい引きこもりの練習日々を送りたいと個人的には思っていますが・・・さてはて。

次のリハーサル日は明後日。

チラシを貼らせていただいたり、置かせてもらう活動をしています。

ただいま3箇所

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます