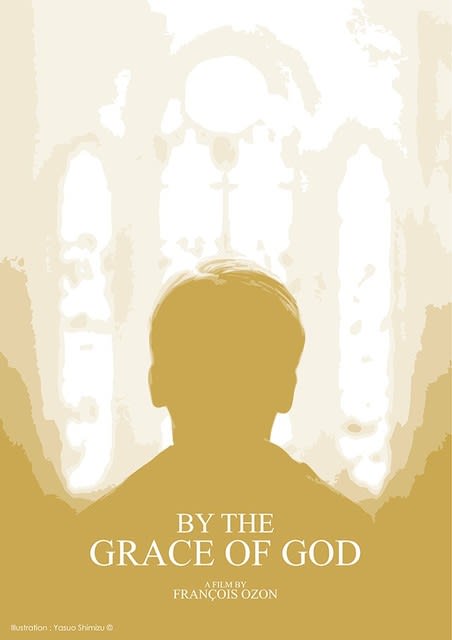

フランスのカトリック教会を混乱に陥れたプレナ神父事件を題材にしたこの映画は、フランソワ・オゾンのことだから一筋縄ではいかない問題をわれわれに突きつけている。

若いながら銀行の要職にある主人公アレクサンドルは、リヨンで愛妻と5人の子どもたちに恵まれて暮らしている。その彼のボーイスカウト時代の思い出したくもない嫌な思い出を幼なじみから話題にされる。彼らはともに指導者であったプレナという神父に性的な悪戯をされたのである。ずっとそのことがトラウマであったアレクサンドルはプレナがいまだにパリで神父の職にあることを知って地区の枢機卿宛に過去の事件を告発する。

枢機卿の計らいでプレナ神父と直接会うことになり、性的虐待を認めることは認めたが、ついに謝罪のひと言もなく会見は終わる。それで、アレクサンドルは枢機卿に面談を求め、じかに真相を話す。枢機卿は善処を約束するが、一向に動く気配がない。業を煮やしたアレクサンドルはローマ教皇に直訴の手紙を出す。それでも事態は動かない。

教会の不誠実な対応に怒ったアレクサンドルは過去の出来事を知る両親に相談する。両親は「むかしのことだ。蒸し返してもしようがない」と、にべもない。そうした中で支えてくれたのがカトリック系の学校教師の職にある妻である。ついに警察に告訴することを決意する。

やがて、プレナ神父事件の噂がじわじわと広がり、実は自分も犠牲者であると名乗り出る者があとを絶たず、被害者の会が結成され、彼らも警察に告訴するのである。

被害者のひとりが警察で弁護士立ち会いのもと神父と会う。神父は素直に事実を認め、被害者の苦悩を理解し、謝罪の言葉をはじめて口にする。のみならず、教会の上層部に自分の「病気」を告白し、何とかしてくれと懇願した、と。しかし、教会はそれを無視し、事件を隠蔽したというのだ。加害者も深く傷つき苦悶しているのである。

この映画が過去の幼児性愛告発映画と大きく違うのはここである。加害者が悪いのは当然としても、幼児性愛もまたLGBT同様に生来の資質である可能性を秘めている以上、アルコール中毒や麻薬常習のような後天的悪習と同じようには扱えない微妙な問題があるのだ。幼児性愛になぜ犯罪性があるかといえば、異性愛者が異性の同意なく性行を強いることが犯罪であるのと同じであるからだ。意思能力のない相手に性的行為を強要することに違法性がある。ここを勘違いしてはいけない。

したがって、幼児性愛者が自らの行為を忌避して、自分では抑制できない欲望を阻止するため、その申し出を受けた者(教会上層部)は彼らを年少者のそばに近寄らせないとか、何らかの措置を講じる義務があった。この映画の主張である。

同じことをテーマにした日本映画が阪本順治監督「闇の子供たち」である。これほど誤解された映画はなく、多くは子どもの臓器売買をテーマだといい、真のテーマである幼児性愛の深刻さを無視した。幸せな人びとである。

このところ、復調の勢いのあるオゾン作品の中でも上位に位置する秀作であり、その問題意識の高さをさすがだと思わせる力作である。ベルリン国際映画祭銀賞。(健)

原題:Grâce à Dieu

監督:フランソワ・オゾン

脚本:フランソワ・オゾン

撮影:マニュエル・ダコッセ

出演:メルヴィル・プポー、ドゥニ・メノーシェ、スワン・アルロー、エリック・カラヴァカ、フランソワ・マルトゥーレ