「執着」を広辞苑でひくと「深く思い込んで忘れられないこと」とある。10歳の家内更紗と19歳の佐伯文はほんの短い間共に暮らしたことを心の糧に、二人にとって容赦のない社会の中で、この執着を決して手放そうとはしなかった。その姿は壮絶だが、限りなく尊い。

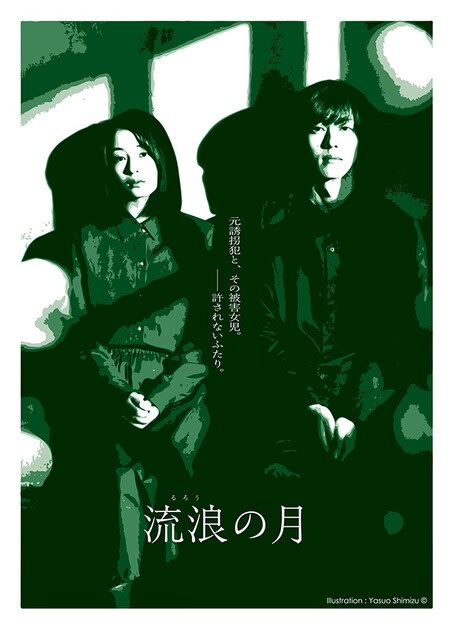

自由な両親のもとに育った更紗(広瀬すず)と厳格な家庭で育児書を教科書にして育てられた文(松坂桃李)。父の死と母の出奔により伯母の家に預けられた更紗は居場所をなくしていた。ある日夕暮れの公園で声をかけてきた大学生、文のアパートについていく。二人の無邪気な暮らしの外で、「小児性愛者の誘拐犯」と「被害女児」と騒がれた二人は固く握りあった手を無理矢理引き離されることになる。

15年後、更紗はレストランでアルバイトをしながら恋人の亮(横浜流星)と暮らしている。文は風変わりな喫茶店のマスターとして静かに暮らしていた。二人とも子役からのバトンタッチが自然で違和感がない。世間の目という監視のもと用心深く生きてきた更紗を広瀬すずが抑えた演技で凛とした佇まいをみせている。ある日、職場の同僚達と入った喫茶店で文を発見する。注文を聞きにきたマスターの足元、茶色のモカシンの靴と細く長い植物のような指を見ただけで文と確信する。文にも気づかれないように秘かに店に通う更紗だが、やがて亮の更紗への暴力により、二人は急接近することになる。

原作本は2020年の本屋大賞受賞作。文庫本にもなり広く読まれている。原作本の「事実と真実はちがう」が作品を貫いている。発育不全という身体症状に苦しんできた文。自分のせいで文を犯罪者にしてしまったと苦しむ更紗。二人をとりまく社会には育児放棄や性的虐待、ネット社会の悪意にDV…etcが溢れ、登場人物たちも各々に事情を抱えながら生きていた。更紗と文の関係は恋や愛ではない。まして社会的弱者が肩よせあってという構図では決してない。二人には互いを自らの意思で選ぼうとする人間としての強さがある。そこがこの作品の面白さ、魅力である。

ロケ地は長野県の松本市。工芸品のお店も多く芸術の薫りのする美しく空気のきれいな地。「パラサイト半地下の家族」のホン・ギョンピョ撮影監督が、この町並を更に美しく魅力的に映像化している。

作品を観終った時、ある事に気づいた。無意識のうちに原作本の情報を補完しながら観ていたのではないかと。回想シーンが何度も入る。風に揺れるカーテンの描写だけで二人が暮らした文の部屋だとわかるほど、原作を読んでいると抵抗のない構成である。果して原作を読んでいない人にはこの作品はどう受け取られるだろうか、と気になるところではある。

公開初日に全国306の映画館で舞台挨拶の中継が行われた。この時李相日監督は「原作を読んでこの二人の関係を全面肯定した」と発言。この発言にはもちろん納得だが、監督と意見の合わないことが一つある。高橋一生の文に会いたかった。(春雷)

監督・脚本:李 相日

原作:凪良ゆう

撮影:ホン・ギョンピョ

出演:広瀬すず、松坂桃李、横浜流星、多部未華子、白鳥玉季、趣里、三浦貴大、内田也哉子、柄本明