3月11日(水)10−21°C 晴

東海道歩き旅(29)

吉原宿から原宿、沼津宿へ

今日は昨日とは真逆の快晴の朝。 昨日嵐の中を歩いた東田子の浦からスタートする。 先ずは昨日雨と霧でまったく見えなかった田子の浦の海へ向かう。

この美しさなんだろう・・ もう感激で息がつまった・・ 紺碧の太平洋・・ 打ち上げる白波・・ 続く松並木・・ 誰もいない海岸で一人なぜか感動の涙を流す・・

しばらくして振り返り松並木を見ると、その先に真っ青な空に冠雪の富士の山が見えるではないか・・ 再び感激と感動で涙がこぼれおちる・・ 何というこの言葉では表せない感謝と喜びと幸せにしばし呆然と富士を仰いだ

富士山に見とれていると、刻々と姿を変える 雲がかかり見えなくなったり、また少し見えたり・・ まるで生きているみたいだ

万葉の歌人・山部赤人の歌「田子の浦うち出て見れば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りける」に詠まれた田子の浦、その何キロも続く松並木を左方に見ながら、右に広がる太平洋の白波を見、春風に吹かれながら真っ青な空のもと海岸沿いを歩いた

やがて江戸の旅人も巡ったであろう旧跡を巡りながら旧東海道13番宿場の原宿へ向かう

原宿は宿場としては小さな規模で慶長6年に宿場として成立した ここは「浮島ヶ原」と呼ばれる沼沢地帯で大雨が降れば一体の一帯の田畑は水浸しになってしまったようだ しかい広重の絵にもあるように富士山を眺めて一休みする旅人が多かったようだ

「元吉原宿」の毘沙門天 1616年、1680年に起きた地震や津波によって当時の宿場の殆どが崩壊し天和2年に移転し、その近くにある毘沙門天で知られる妙法寺だ

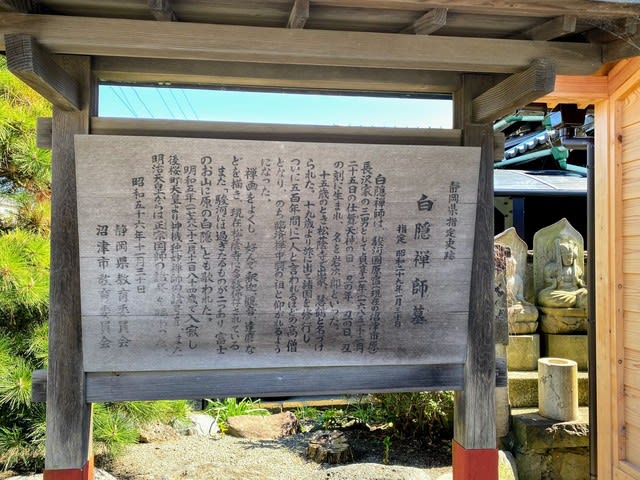

次いで古い高嶋酒造の造り酒屋を経て有名な白隠誕生地碑を訪ね、松陰寺を見る

白隠禅師誕生地碑

その後町を離れて再び田子の浦の浜辺に出て12番宿場の沼津宿へ向かう

昔から千本松原の景観で知られた沼津は、水野出羽守五万石の城下町として栄えた 富士の山は刻々移り変わり、朝見た後からは雲がかかり振り帰る度に松林越しに垣間見える富士の様相が違い、それはそれで趣きがあった 延々と続く松林・・ しかし今日は東北大震災から9年目の日だ あの津波に流された陸前高田の松林を想像するに以前はこんな様子だったのかと悲しい回顧をする

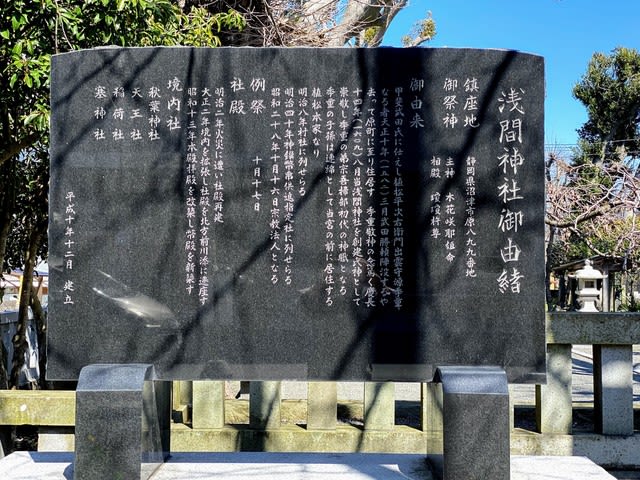

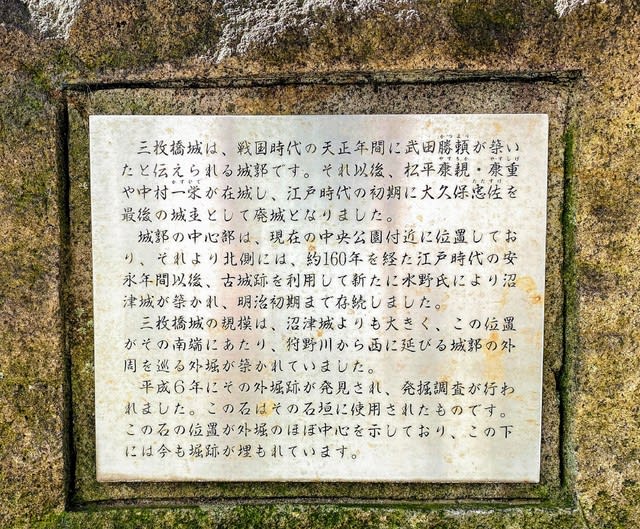

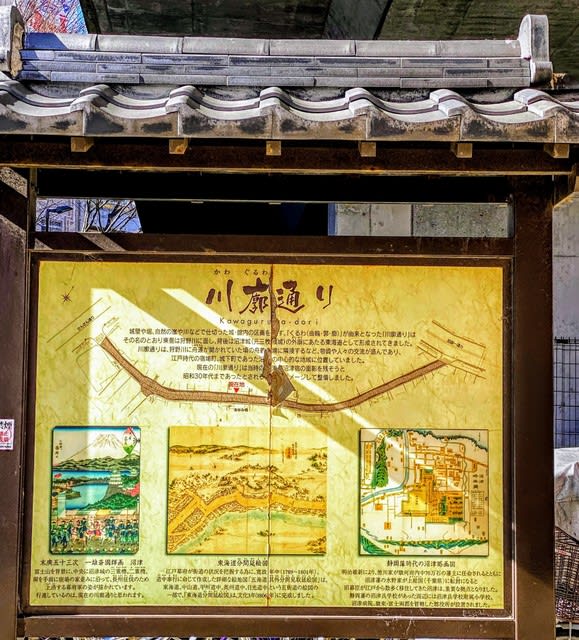

沼津宿に着き当時の東海道名所図にある浅間神社を経て川郭の旧道を歩く 狩野川を横手にその由来をみる 本陣跡などは簡素な石碑が一つが町中に立つのみ

今日はここまでとし日没までまだ2時間ほどあるが今日の宿へ向かう。

風邪は引いてないが少しなぜか疲れた・・ 歩いた距離は 20・3km 27231歩 だった。