数年前、宮城県県南地域の川崎町を訪ねた時にいただいてきた資料だと思う。

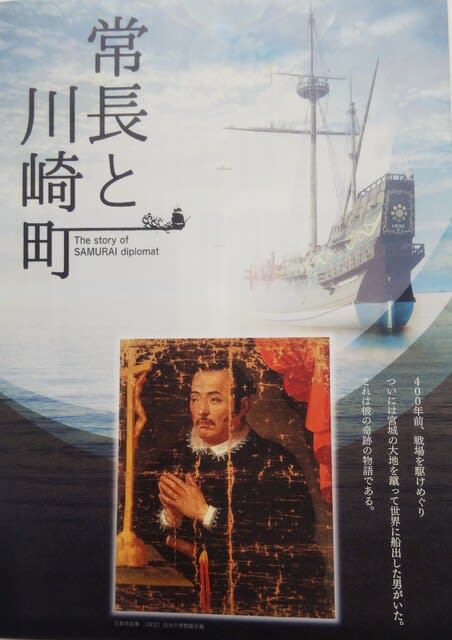

慶長遣欧使節の支倉常長のことをわかりやすく説明した資料であった。

2013年は、慶長遣欧使節から400年目の年にあたっていた。

川崎町は支倉常長のふるさとであった。

支倉常長の生まれたのは、出羽国置賜郡立石村(現在の山形県米沢市立石)であり、

1571年の生まれ、父は米沢伊達家・中級家臣支倉常成です。

常長は、父の兄・支倉紀伊守時正の養子となり、時正が領地替えにより現在の川崎町

支倉地区の「上楯城」に移り、少年時代を過ごしました。

常長は18歳ころ初陣を迎え、伊達家の重臣・茂庭綱元に従い、相馬軍と戦いました。

20歳の時には、政宗の小田原参陣にも従い「行路偵察」の大任を果たしています。

秀吉の朝鮮出兵にも、政宗公と共に従軍し、「御手明衆」(おてあきしゅう)にも選ばれています。

1613年10月28日、サン・ファン・バウティスタ号は、牡鹿郡月浦を出帆します。

当時国内最大級の帆船でした。

乗員は、スペイン提督ビスカイノ、宣教師ソテロ、日本人リーダー支倉六右衛門常長、

その他、幕府・伊達家のものとスペイン人船員、商人など180余名。常長は43歳でした。

なぜ、常長がリーダーに選ばれたのか?

失敗した場合に伊達家の責任を回避するためだったと言われていますが、政宗公が常長の能力を高く

評価していたとも考えられています。

慶長遣欧使節の目的は、宣教師の派遣依頼とメキシコ(スペイン領)との通商許可を得ることでした。

使節派遣は江戸幕府の了承を得て行われましたが、一説に政宗公には天下取りの野望があったともいわれています。

しかし、近年では「慶長三陸大地震・津波」からの復興策だったと考えられています。

1611年暮れに発生した大地震により、仙台領は沿岸部で死者5千人ともいわれる津波被害を受けています。

そのため、使節船建造のため労役を雇い、木材を近隣から取り寄せるなど、復興雇用対策と貿易での経済復興

を目指したという考えです。

出帆から約90日、メキシコに到着した一行は、商人たちをメキシコに残し、常長ら約30名がスペイン艦隊に乗り換え

ヨーロッパへ向かっています。

スペイン到着は1614年10月5日、ソテロの故郷セビリアに立ち寄った後、マドリード入りし、1615年1月30日、

スペイン国王フェリペ3世への謁見を果たします。

そこで政宗の書状を渡しますが、国王の許可を得られぬまま8ヵ月をマドリードで過ごします。

この間に常長は洗礼を受け、洗礼名は「ドン・フィリッポ・フランシスコ・ファシクラ・ロクエモン」です。

常長は、交渉を進めるためさらにイタリアへ向かい、11月3日教皇パウロ5世の公式な謁見式に臨んでいます。

謁見式では、常長は貴族位を受け、8名にローマ市公民権が授与されるなど大歓迎を受けています。

この支倉六右衛門像は、ローマのボルゲーゼ宮にあります。これは西洋で初めて油絵で描かれた日本人像の傑作と言われています。

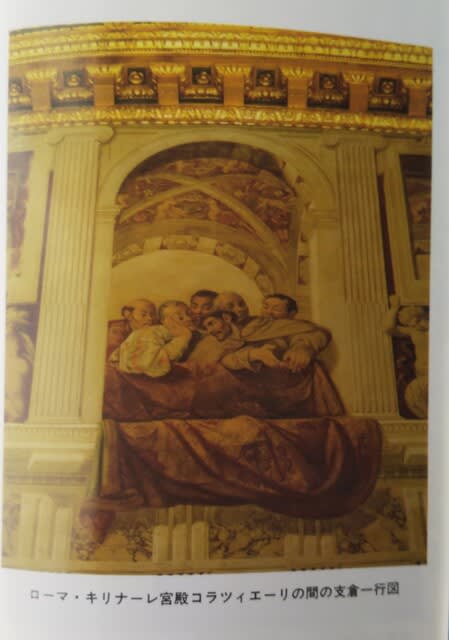

こちらは、ローマ・キリナーレ宮殿にある壁画です。手前の僧侶がソテロ、後の5人が日本人で、左から2人目が常長です。

頬に手を当てている姿は、西洋では「メランコリー」の姿として有名で、憂鬱質の気質であるが「天才的創造性」を持っていたことを

表わしているといいます。ただ、目が生き生きと輝いているのは「多血質」の若々しい好奇心を持っていたことが注目されたからだといいます。

他の4人は誰かというと、3人は山城国、摂津国、尾張国の商人と支倉の部下のようです。

以上の説明は、田中英道氏の「支倉六右衛門と西欧使節」(1993年発行)に拠りました。

その後再びマドリードへ戻り、フェリペ3世と貿易交渉を行いますが許可を得られず、1617年7月4日

ヨーロッパを離れ、メキシコへ向かいます。

アカプルコに迎えに来たサン・ファン・バウティスタ号でフィリピンを経由、ソテロはマニラに留まり、

常長だけが帰国します。

常長が仙台に戻ったのは1620年9月22日。日本には禁教令も出ており、政宗も従わざるを得ず、

政宗は常長に謹慎を申し渡します。その後この慶長遣欧使節は忘れ去られてしまいました。

しかし、明治維新を経て岩倉使節団がベネツィアで資料を見せられ、その業績に光があてられました。

常長の晩年は非運でした。

1621年に亡くなったといわれますが、墓は宮城県内など数か所あり、川崎町円福寺、仙台市光明寺、

大郷町、ほかに岩手県奥州市水沢区に埋葬されたとの説もあります。

上記の説明は、最初に示した川崎町の資料に拠りました。

他に、手元に「慶長使節400年記念誌・KOH」の第1巻がありました。

こちらにも詳しい内容が記載されておりましたが、そちらはまた紹介したいと思います。