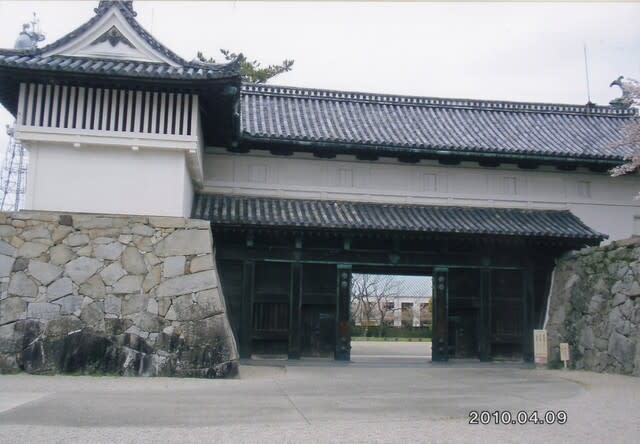

岡山城(2011年11月撮影)

別名 烏城(うじょう)、金烏城(きんうじょう)

所在地 岡山市北区丸の内2-3-1

城の種別 平城

築城者 宇喜多秀家(57万4千石)

築城年 慶長2年(1597)

歴代城主 宇喜多氏(57万4千石)・小早川氏(50万石)・池田氏(姫路系28万石)・池田氏(鳥取系31万5千石)

遺構 月見櫓、西丸西手櫓(以上重要文化財)、本丸を中心に櫓・門・旧本丸などの石垣、内濠及び後楽園(特別名勝)

天守閣の構造 鉄筋コンクリート造3層6階(昭和41年再建)、地下1階(再建時に増設)

JR岡山駅から、桃太郎大通りを東へ進むと旭川という川にあたり、その先に岡山城が見えてきた。

北側のほうを望むと、川の右側は岡山県立博物館と岡山後楽園である。

近づくにしたがって、立派な城の姿が見えてきた。

城は昭和20年空襲により焼失しましたが、昭和41年に再建されました。

月見橋の向こうに、後楽園の一角らしきところが見えましたが、時間がなく行けませんでした。

今日は、午前中は小雨、午後からは曇りになりました。

雨が続いているうちに、庭の樹木に毛虫が付きスカスカに葉が食われてしまいましたので、

午前中に枝を切ってしまいました。伸び放題の雑草やつる草も抜いて少しはきれいになりました。

その代わり汗びっしょりになり、即シャワーを浴びて昼になりました。

午後からは、プールに行って水中ウォーキングと軽く泳いできました。

最初プールの入り口を入ったら、だれもいなくて貸し切り状態でした。びっくりしました。

でも監視員の人はいたので、休業ではありませんでした。そのあと2~3人が来て、少しずつ増えてきました。

安心しました。

宮城県もコロナ感染者が急増していて、このところ200人越えも続いていました。

仙台市がまん防指定となったので、みんな自粛しているのかと心配になりました。

早く落ち着いた日々が戻ってほしい、今日この頃です。