「ジョー90」と言っても、SF好きでないと知らない存在だと思います。

サンダーバードよりマイナーな存在です。

もう50年くらい前に放送していた「人形劇」ですから。

サンダーバードよりだいぶ後になって作られた作品なので、人形の頭が小さくなり、実際の人間と同じくらいの大きさのバランスになっていました。

サンダーバードの人形が頭が大きくなっていたのは、声優のセリフに合わせて人形の口がパクパク動く音声リレー装置が頭部に内蔵されていたからです。

サンダーバードの製作の時は、あの頭部の大きさが限界だった様です。

それなら頭部の大きさに合わせて体も大きくして、周りのセットも大きくすれば?と考えますが、そうするとセットの大きさが大幅に大きくなり、製作コストが大幅に上がってしまいます。

体の大きさと頭部の大きさを調整して、シリアスなドラマでも何とか見られるバランスにしたそうです。

これと同じ理由で、一作目の映画「エイリアン」の最初のシーンで乗組員が未知の惑星に着陸して異星人の巨大な砲台の様な物を発見するシーンですが、宇宙服を着ている乗組員が、子供だったそうです。

乗組員のサイズが小さくなれば、周りのセットも小さくできるという理屈です。

あのシーンで歩いていた宇宙服のクルーは子供のエキストラだったそうです。

この様に映画の中での「ウソ」というのは必ず有るんですね。

今回製作している「マックスカー」も、ちょっと不思議な所がいくつか有るのですが、それは製作の際に説明します。

という事で、「マックスカー」の製作です。

飛行機のプラモを製作すると最初にコックピットの製作をしますが、今回もコックピットを最初に加工してみました。

これがキットそのままの物です。

これを加工して、

椅子の座面を作り、フィギュアの足をランナーから削り出して作りました。

地面走行時の運転ハンドルが無かったのでアルミ線とランナーから作りました。

主人公のジョーのフィギュアも作り、運転手の父親の隣に座らせました。

飛行形態の時の操縦桿も真鍮線を使って作りました。

座席の背もたれも作り替えています。

これをコックピットに仮組すると、

こんな感じでコックピットの窓から見えますが、視野が広い窓なので内部がかなり見えます。

しかし、この窓これでも小さいのでこの後大きく開口します。

コックピットのフィギュアも塗装しました。

このフィギュアのサイズから推測すると、おそらく1/35だと思います。

元々の金型がタミヤ製なので、ミリタリーミニチュアシリーズのサイズで設計したのでは無いのでしょうか?

フィギュアにはまだシートベルトがありません。

この後製作して取り付けます。

製作していると、このマックスカーは、かなり大きな車だと言うことがわかってきました。

全体のパーツを仮に組んでみたらこんなボリュームです。

アメリカの戦車「M1エイブラムス」と同じくらいに大きい車のようです。

やはり、全長がちょっと短く感じます。

それに、このキット、横幅がかなり大きいので左右をちょっとカットして幅を詰めました。

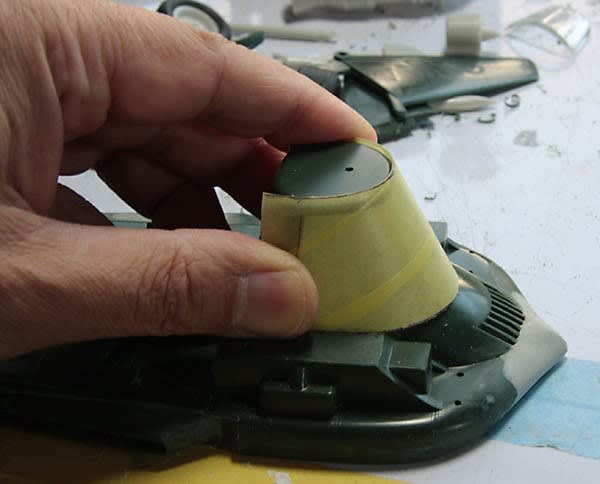

プラ板を両面テープで仮止めして、アクリルカッターで何度もけがいてカットします。

こんな感じに真っ直ぐにカットしました。

左右を少し削って細くし、全長も少し長くなる様に調整するので後ろの円筒形のパーツもカットしました。

それらを再接着して、全体のバランスを整えました。

全長を長くする為、プラ板を箱組して車体後部に接着しました。

全長が長くなるとだいぶ見栄えが変わってきました。

ちょっとだけカッコよくなってきた様な気がします。

しかし、サイドの垂直尾翼の形状がおかしい。

車体横から出ている翼も小さくて形もおかしい。

背中のエンジンもディティールが甘く、迫力がない。

タイヤは交換したのでこれで良いみたいです。

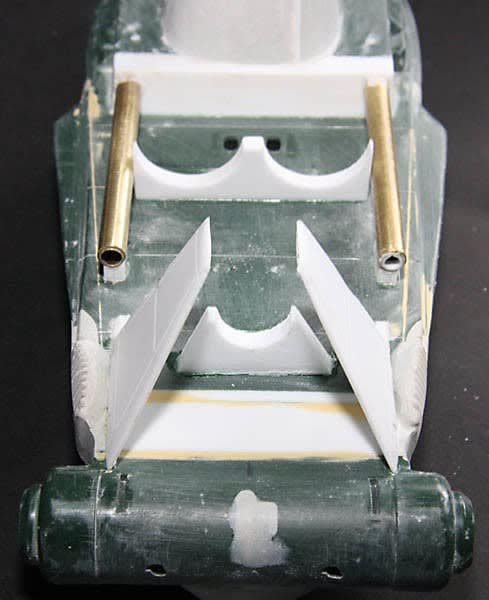

垂直尾翼は後ろ方向に伸びるので、真鍮パイプと、真鍮棒でロッドアンテナの様に伸び縮みする様に加工します。

後輪は上下に可動するように出来ていたのでそのギミックを使わせてもらいます。

ただ、すぐ緩くなりそうだったのでポリキャップを仕込んで固くしました。

完成したら後輪にかなりの重量が掛かると思うので、きつい位にしました。

こんな感じで各部大幅な改造をして行きます。

まだまだ大変な加工が必要になります。

続く!