イチョウの場合は紅葉と表記するのはふさわしくない。黄葉(こうよう)だ。犬の散歩がてら秩父ミューズパークの黄葉を見に行った。台風22号と木枯らし1号によりだいぶ葉が落ちていた木もあった。しかし、色づき具合は見ごろだった。

現地に着いたのが午後3時半過ぎになっていたので、太陽がだいぶ傾いていた。落ち着いた黄葉狩りができた。

秩父ミューズパークの案内より抜粋

「秩父ミューズパークという名前は、ギリシャ神話に登場する人間のありとあらゆる知的活動を司る女神の名前「ミューズ」(英語ではMuse)にちなんで名づけられている。

後のミュージック(音楽)、ミュージアム(博物館)、アミューズメント(娯楽)などの語もこのミューズを語源としている。ミューズパークはそのような公園です」

今回、タロ(犬)と妻と私は、展望の丘からパルテノンまでの往復3100mを歩いた。その道筋に沿って風景を紹介する。

見ごろのイチョウの黄葉

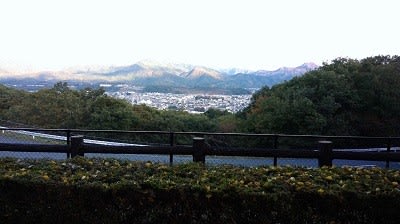

展望の丘からみた武甲山

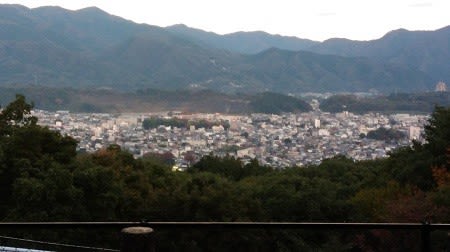

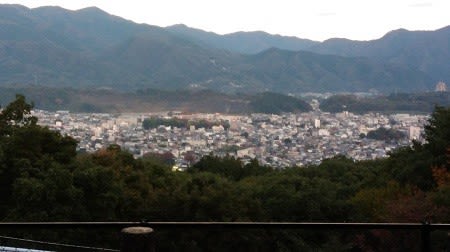

秩父の街並みを見下ろす。遠方の山が白ぽく見える部分は、夕日が当たり周囲より明るい。

大きなイチョウの木

イチョウ並木。手前左の木はだいぶ葉が散っていた。

銀杏の実(実を語るの場合は「銀杏」がふさわしい)。ブログで香りは伝えられないが、それでよかったと思う。靴で実を踏みながら歩かざるを得なかったので、靴の裏に銀杏の匂いがしみついた。帰りの車内がかなり臭かった。

早くもカンザクラが咲いていた。

これぞミユーズパークのイチョウ並木。

野外ステージ。

(

タロ(犬)の目線で見た風景。

ミューズの泉。噴水は出ていなかった。

パルテノン神殿を模して建てられているパルテノン。右下の犬がタロ。

パルテノンでフォーク・ソングの弾き語りをしていた女性。「500マイル」を歌っていた。多分、我々の年頃に合わせてくれたのだろう。パルテノンの天井(や柱?)に反響して、ボリュームのあるギターの音と美しい声が響き渡っていた。

銀杏の葉。

ブロックの上に落ちていた銀杏の実。

復路は薄暗くなり始めてきた。南東の空には月が登っていた。

並木と路面に落ちた黄葉。(注:昨日のアップ写真が間違っていたので差し替えました。11/1)

最初の写真と比べると山の上には夕日が当たっていないので暗く見える。その分、街並みがきれいだった。

現地に着いたのが午後3時半過ぎになっていたので、太陽がだいぶ傾いていた。落ち着いた黄葉狩りができた。

秩父ミューズパークの案内より抜粋

「秩父ミューズパークという名前は、ギリシャ神話に登場する人間のありとあらゆる知的活動を司る女神の名前「ミューズ」(英語ではMuse)にちなんで名づけられている。

後のミュージック(音楽)、ミュージアム(博物館)、アミューズメント(娯楽)などの語もこのミューズを語源としている。ミューズパークはそのような公園です」

今回、タロ(犬)と妻と私は、展望の丘からパルテノンまでの往復3100mを歩いた。その道筋に沿って風景を紹介する。

見ごろのイチョウの黄葉

展望の丘からみた武甲山

秩父の街並みを見下ろす。遠方の山が白ぽく見える部分は、夕日が当たり周囲より明るい。

大きなイチョウの木

イチョウ並木。手前左の木はだいぶ葉が散っていた。

銀杏の実(実を語るの場合は「銀杏」がふさわしい)。ブログで香りは伝えられないが、それでよかったと思う。靴で実を踏みながら歩かざるを得なかったので、靴の裏に銀杏の匂いがしみついた。帰りの車内がかなり臭かった。

早くもカンザクラが咲いていた。

これぞミユーズパークのイチョウ並木。

野外ステージ。

(

タロ(犬)の目線で見た風景。

ミューズの泉。噴水は出ていなかった。

パルテノン神殿を模して建てられているパルテノン。右下の犬がタロ。

パルテノンでフォーク・ソングの弾き語りをしていた女性。「500マイル」を歌っていた。多分、我々の年頃に合わせてくれたのだろう。パルテノンの天井(や柱?)に反響して、ボリュームのあるギターの音と美しい声が響き渡っていた。

銀杏の葉。

ブロックの上に落ちていた銀杏の実。

復路は薄暗くなり始めてきた。南東の空には月が登っていた。

並木と路面に落ちた黄葉。(注:昨日のアップ写真が間違っていたので差し替えました。11/1)

最初の写真と比べると山の上には夕日が当たっていないので暗く見える。その分、街並みがきれいだった。