京都一日乗車券を手にいれて早朝から松尾大社に行ってきました。

お酒に縁がある神社で御神酒の器が一の鳥居にはありました。5月ごろは黄色の山吹が咲くようです。酒造りは、ひと夏を越える必要があります。

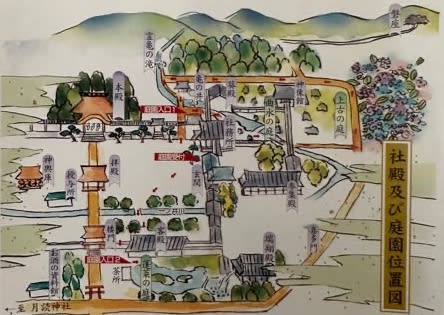

松尾大社ホームページより

酒屋の軒先には杉玉が吊るされます。

三輪山の杉を用いた杉玉には神の力が宿るとされており、醸造安全を祈願する特別な思いが込められているようです。

神酒は、ミキですが、昔はミワとも呼ばれ、松尾大社と並び、大神神社は、非常にお酒に縁がある神社のひとつです。

江戸時代中期になると全国各地の酒蔵に、大神神社の杉玉が吊るされる風習が広まり、現在も、大神神社で作られた杉玉には「志るしの杉玉」「酒の神様 三輪明神」と焼印で記された札が付いているようです。

緑の杉玉は新酒を知らせます。新酒が搾られた頃、杉玉は毎年新しいものに付け替えられますが、作られたばかりの頃は、杉の葉本来の緑色をしています。

そして杉の葉が枯れていくにつれて、杉玉の色は緑から茶色へと変化していきます。

その変化は、新酒の変化、時間の経過による熟成具合と重なり、茶色くなるほどお酒も熟成が進んだことを現しています。

お酒は火入れの後、秋まで貯蔵され、山吹色に色づくごろが飲みごろとされており、松尾大社に山吹が咲き誇るころ、冬の厳しい造りを終えた頃、杉玉も新しいものにかえられるということです。

そう考えると、松尾大社の情景は森羅万象と「日本酒」を結びつける風情を感じます😌。

渡来人秦氏が一族の氏神として信仰した古い社が起源とされ、701年に現在の地に社殿が造営されたとあり、1300年以上にもなるようです。

大山咋神(山の神)・市杵島姫命(水の神)を祭ります。御神像も見てきました。境内に霊亀ノ滝、亀ノ井の名水があり、醸造の祖神とされているようです。

関西には酒造業が多いですね。

味噌、醤油、酒、酢、これらは、日本の和食(世界遺産)には欠かせません。日本で醸し出した伝統の食事は大切にしたいです。

発酵に関しては、酒は杉の木桶が使われて木の風味を大切にするようですが、酒甕(カメ)なども、貯蔵にはつかわれます。甕は食品を味わい深いものに変えます。

カメはカメでも、亀やコイは御神使として、松尾大社では大切に祀られていました。

また、庭園の池では、鯉はエサを期待したのか寄ってきました。

社務所の裏の渓流は涸れることない亀の井という霊泉があります。涸れない水。大切です。

この山の頂上近くには巨大な磐座があり、社殿祭祀以前はこの磐座を神として祀っていたようです。

登れますか?

と社務所の方にたずねたら、今は登拝できません、、と言われてしまいました。