ながらく中断していたが、当ブログでは、「集団的自衛権行使事例を検証する」というシリーズをやっていた。

前半のまとめを書いたところからだいぶ時間が空いたが、このあたりでいよいよ後半をスタートしたいと思う。

ここからは、90年代に入る。

前にも書いたが、私見では、この湾岸戦争あたりを境目にして集団的自衛権はやや性質が変わってくる。それまでの事例は、新植民地主義的利権や東西冷戦における陣取り合戦というものが背後にあったが、そうした構図は薄れてくる。さすがに90年代ぐらいにもなるとかつての列強諸国も露骨に植民地主義的な行動はとれなくなるし、冷戦構造が崩壊したことで東西の対立もなくなっていく。そこで、新しい紛争の形が生じることになる。湾岸戦争は、その新しい事例のさきがけといえるだろう。

ことの発端は、1990年。

この年の8月2日に、フセイン政権下のイラク軍がクウェートに侵攻する。イラク軍は、またたく間にクウェートを席巻し、わずか6時間で首都のクウェート市を占領。8日にはクウェートを併合すると宣言し、28日にはクウェートを19番目の州とする、とした。

これに対して、国連は即時無条件撤退を要求。期限までに撤退しない場合には武力行使も辞さないとする国連決議を採択する。

その撤退の期限とされたのは、1991年の1月15日。結局のところ、その期限までにイラク軍が撤退することはなく、1月17日に、多国籍軍はイラクへの攻撃を開始した。世にいう湾岸戦争のはじまりである。この戦争に敗北し、イラクはクウェートからの撤退を余儀なくされる。

この経緯だけをみれば、この事例は成功例のようにも思えるかもしれない。

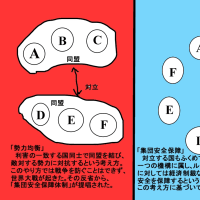

たしかに、目的が「クウェートをイラクから解放する」ということだとすれば、それには成功している。その意味では、集団的自衛権行使事例のなかでも、小国への弾圧という形以外で当初の目的を果たすことができた数少ない事例の一つではある。国連が本来意図している「集団安全保障」に近いものともいえるだろう。

だが、いくつか留意しておかなければならない点がある。

たとえば、そもそもアメリカは、湾岸戦争以前にはフセイン政権を支援していたということ。

これは、こういった問題に関心をもっている人にとっては常識として知られていることだと思うが、いくらか補足的な説明をしておくと、アメリカによるフセイン支援は、以前ニカラグアの事例で紹介した「イラン・コントラ事件」ともつながっている。

1970年代末にイラン革命でイランにイスラム体制ができたことで、それを打倒しようとするイラクとの間でイラン・イラク戦争が勃発。欧米諸国は、これを兵器産業にとっての“商機”ととらえ、イラン、イラクの双方に武器を売却して利益を得ていたとされるが、そんななかで起きたのがあのイラン・コントラ事件だった。この“取引”でアメリカがイランに売却した武器はかなりの規模にのぼっていて、それによってイラン側がイラクを圧倒する可能性が出てきた。欧米にしてみれば、イランとイラクがずっと戦争をし続けて武器販売の“お得意さま”でいてくれていることが望ましいのであり、どちらが勝ってしまってはうまみがなくなる。まして、勝つのがイランの側であっては非常に困る――そこでアメリカは、慌ててイラク側を軍事支援し始めた。つまり、アメリカは、自分の勝手な都合でフセイン政権を支援していたのである。このような経緯を考えれば、湾岸戦争について「正義のアメリカが悪のフセイン政権を倒した」などという見方は成り立たないことがわかるだろう。

そして、危機の発生から開戦にいたる過程においても、いろいろと胡散臭い話がある。たとえば、イラク側は密かにクウェート侵攻についてアメリカに打診していたといわれている。われわれはクウェートに侵攻するつもりでいるが、もしそうした場合、アメリカはなんらかの対抗措置をとるか、と。

これに対して、アメリカ側は黙認の姿勢をみせた、あるいは、そのようにもとれる発言をした。それを受けて、イラクはクウェートに侵攻したというのである。

また、開戦に先立って“ナイラ証言”というものがあった。

これは、イラクの侵攻後にクウェートから逃れてきたという少女ナイラが、その壮絶な体験を証言したというものなのだが、その内容は実は虚偽だったことが後にあきらかにされている。実際には、このナイラという少女はクウェートの駐米大使の娘で、イラクの侵攻後に逃れてきたというのはウソだった。アメリカ国民の間に開戦の機運を盛り上げようと、当時のブッシュ政権が画策し、ヒル&ノウルトンというPR会社にでっちあげさせた宣伝工作だったのである。

にわかには信じがたいような話かもしれないが、アメリカにはこうやって嘘で戦争を始める伝統が昔からある。以前このブログで紹介したベトナム戦争のトンキン湾事件がそうだったし、大量破壊兵器があるといってはじめたイラク戦争もそうだ。この伝統は、古くは今から100年以上前の米西戦争にさかのぼるともいう。その背景には、「たとえきっかけが嘘であったとしても結果がよければ別にかまわない」という考え方があるともいわれる。そして、湾岸戦争もその延長線上にあるのだ。

このように、湾岸戦争はそこに至るまでの経緯に嘘や欺瞞が散見される。

こういったことを考えれば、「アメリカを中心とする正義の多国籍軍が悪のイラクをやっつけた」というような単純なものではない。

そして、湾岸戦争によって生じた状況は、その後のイラク、もちろん現在のイラクにまでつながっている。今のイラクの状況をみれば、湾岸戦争を本当に“成功例”と呼んでいいかどうかも疑わしくなってくるのである。

前半のまとめを書いたところからだいぶ時間が空いたが、このあたりでいよいよ後半をスタートしたいと思う。

ここからは、90年代に入る。

前にも書いたが、私見では、この湾岸戦争あたりを境目にして集団的自衛権はやや性質が変わってくる。それまでの事例は、新植民地主義的利権や東西冷戦における陣取り合戦というものが背後にあったが、そうした構図は薄れてくる。さすがに90年代ぐらいにもなるとかつての列強諸国も露骨に植民地主義的な行動はとれなくなるし、冷戦構造が崩壊したことで東西の対立もなくなっていく。そこで、新しい紛争の形が生じることになる。湾岸戦争は、その新しい事例のさきがけといえるだろう。

ことの発端は、1990年。

この年の8月2日に、フセイン政権下のイラク軍がクウェートに侵攻する。イラク軍は、またたく間にクウェートを席巻し、わずか6時間で首都のクウェート市を占領。8日にはクウェートを併合すると宣言し、28日にはクウェートを19番目の州とする、とした。

これに対して、国連は即時無条件撤退を要求。期限までに撤退しない場合には武力行使も辞さないとする国連決議を採択する。

その撤退の期限とされたのは、1991年の1月15日。結局のところ、その期限までにイラク軍が撤退することはなく、1月17日に、多国籍軍はイラクへの攻撃を開始した。世にいう湾岸戦争のはじまりである。この戦争に敗北し、イラクはクウェートからの撤退を余儀なくされる。

この経緯だけをみれば、この事例は成功例のようにも思えるかもしれない。

たしかに、目的が「クウェートをイラクから解放する」ということだとすれば、それには成功している。その意味では、集団的自衛権行使事例のなかでも、小国への弾圧という形以外で当初の目的を果たすことができた数少ない事例の一つではある。国連が本来意図している「集団安全保障」に近いものともいえるだろう。

だが、いくつか留意しておかなければならない点がある。

たとえば、そもそもアメリカは、湾岸戦争以前にはフセイン政権を支援していたということ。

これは、こういった問題に関心をもっている人にとっては常識として知られていることだと思うが、いくらか補足的な説明をしておくと、アメリカによるフセイン支援は、以前ニカラグアの事例で紹介した「イラン・コントラ事件」ともつながっている。

1970年代末にイラン革命でイランにイスラム体制ができたことで、それを打倒しようとするイラクとの間でイラン・イラク戦争が勃発。欧米諸国は、これを兵器産業にとっての“商機”ととらえ、イラン、イラクの双方に武器を売却して利益を得ていたとされるが、そんななかで起きたのがあのイラン・コントラ事件だった。この“取引”でアメリカがイランに売却した武器はかなりの規模にのぼっていて、それによってイラン側がイラクを圧倒する可能性が出てきた。欧米にしてみれば、イランとイラクがずっと戦争をし続けて武器販売の“お得意さま”でいてくれていることが望ましいのであり、どちらが勝ってしまってはうまみがなくなる。まして、勝つのがイランの側であっては非常に困る――そこでアメリカは、慌ててイラク側を軍事支援し始めた。つまり、アメリカは、自分の勝手な都合でフセイン政権を支援していたのである。このような経緯を考えれば、湾岸戦争について「正義のアメリカが悪のフセイン政権を倒した」などという見方は成り立たないことがわかるだろう。

そして、危機の発生から開戦にいたる過程においても、いろいろと胡散臭い話がある。たとえば、イラク側は密かにクウェート侵攻についてアメリカに打診していたといわれている。われわれはクウェートに侵攻するつもりでいるが、もしそうした場合、アメリカはなんらかの対抗措置をとるか、と。

これに対して、アメリカ側は黙認の姿勢をみせた、あるいは、そのようにもとれる発言をした。それを受けて、イラクはクウェートに侵攻したというのである。

また、開戦に先立って“ナイラ証言”というものがあった。

これは、イラクの侵攻後にクウェートから逃れてきたという少女ナイラが、その壮絶な体験を証言したというものなのだが、その内容は実は虚偽だったことが後にあきらかにされている。実際には、このナイラという少女はクウェートの駐米大使の娘で、イラクの侵攻後に逃れてきたというのはウソだった。アメリカ国民の間に開戦の機運を盛り上げようと、当時のブッシュ政権が画策し、ヒル&ノウルトンというPR会社にでっちあげさせた宣伝工作だったのである。

にわかには信じがたいような話かもしれないが、アメリカにはこうやって嘘で戦争を始める伝統が昔からある。以前このブログで紹介したベトナム戦争のトンキン湾事件がそうだったし、大量破壊兵器があるといってはじめたイラク戦争もそうだ。この伝統は、古くは今から100年以上前の米西戦争にさかのぼるともいう。その背景には、「たとえきっかけが嘘であったとしても結果がよければ別にかまわない」という考え方があるともいわれる。そして、湾岸戦争もその延長線上にあるのだ。

このように、湾岸戦争はそこに至るまでの経緯に嘘や欺瞞が散見される。

こういったことを考えれば、「アメリカを中心とする正義の多国籍軍が悪のイラクをやっつけた」というような単純なものではない。

そして、湾岸戦争によって生じた状況は、その後のイラク、もちろん現在のイラクにまでつながっている。今のイラクの状況をみれば、湾岸戦争を本当に“成功例”と呼んでいいかどうかも疑わしくなってくるのである。