さてさて、滋賀の旅秋編は前回、琵琶湖大橋を渡って守山市へと入りました、行程の方は残りもう1回で終わりとなる予定なのですが、今回はこの旅の目的でもあった万葉歌碑巡りをお送りしていこうと思います。

まずはズ~ンと時間を戻して高島市へ、ここはどこや~と言いたくなるような写真1枚目~4枚目にある歌碑から↓↓↓

「旅ならば 夜中をさして 照る月の 高島山に 隠らく惜しも」(作者不詳・巻9-1691)

旅人が高島山に月が隠れるのが惜しいと思う気持ちを詠んだ歌、まあそのままと言った感じですね。高島山ってどの山?となるが志賀山系のこの辺りの山を総じてこう呼んでいたのでしょう、夜中を指しての月とは多分満月のことかな、となるとこの旅人は結構夜更かししてらっしゃるようです。

「いづくにか 我が宿りせむ 高島の 勝野の原に この日暮れなば」(高市連黒人・巻3-275)

先の歌碑のある場所から南へ行った所、前以ての予習では変電所の近くにあるとのことで、その鉄塔が集まっている場所を探していると見つけることができたのが写真6枚目~8枚目にある歌碑。作者はこの地で泊まる場所が見つけられない不安を歌っているとのこと、多分お粗末な仮宿で泊まることになったと思われるが、そうなると上にある歌のように月が隠れて暗くなると不安になる気持ちもわかる気がしてきます。

町の中心部には万葉歌碑の案内板があって、この辺りは歌碑の場所も分かりやすい。標識に従ってJR近江高島駅の裏手の山へと続く小石がゴロゴロ転がった道を上って行くとあるのが↓↓↓

「いづくにか 舟乗りしけむ 高島の 香取の浦ゆ 漕ぎ出来る舟」(作者不詳・巻7-1172)

最初のゾーンにあった歌もそうだったが、この歌も旅人が旅の途中で歌ったものだと言うこと。この地は琵琶湖の港があったとのことで船に関する歌も多い、船便がこの地を旅する人たちの主要な交通の便となってたのでしょう。その琵琶湖の方を振り向くとJR湖西線の向こうに見えるのが乙女が池、標識に沿って進んで行くと池の畔の公園にあるのがこの歌碑↓↓↓

「大船の 香取の海に いかり下ろし いかなる人か 物思はずあらむ」(作者不詳・巻11-2436)

ここでも「香取」と言う地名らしき文字が出てくるが、高島の香取と言うのがどの場所化ははっきりとは分からない、船が泊められる大きな港であったことは確かなことでしょう。とあるページでこの歌の意味を調べると、その港に碇を下ろして泊まっている船には「いかなる人が恋に悩まないというのだろう」とあるが、突然船に恋を織り込んでくる辺りは、自分(一人称)にはちょっと意味不明に感じました。

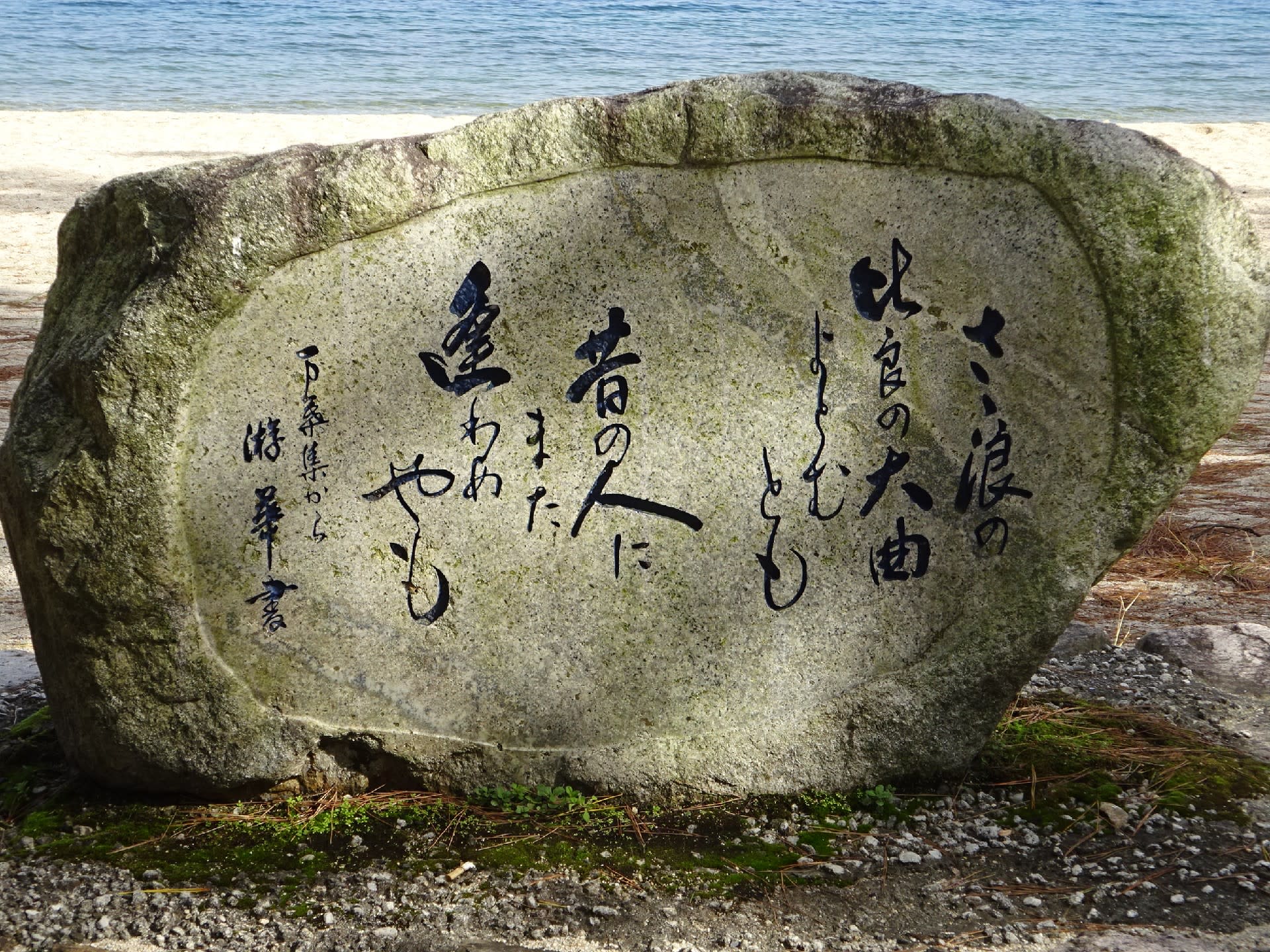

写真5枚目、6枚目にある歌碑と7枚目~9枚目にある歌碑には同じ歌↓↓↓

「楽浪の 比良山風の 海吹かば 釣りする海人の 袖返るみゆ」(槐本・巻9-1715)

「楽浪」とはささなみと言うことで琵琶湖の穏やかな様子を表しているかのよう、そんな穏やかな波も真後ろにある山から吹いてくる風には揺らされるのでしょう、その様子を釣りをする人の袖が翻ると歌っています。確かに比良山系は琵琶湖からさほど離れていなく、高い山が迫るかのようにそびえているのでそこから吹く風はきついものだと感じます。

「藤波の 影なす海の 底清み 沈く石をも 玉とぞ我が見る」(大伴家持・巻19-4199)

最期のお送りするのは本文ではまだたどり着いてない場所、草津市内のとある神社にある由緒の記された碑にある歌です。「波打つ藤が湖底にくっきり写っている。それほど湖底が透明で清らかなので、沈んでいる石まで真珠に見える。」との訳があるのですが、なるほど、その藤のつながりでこの神社にこの歌が記されているわけか。今回は巡った歌碑の数が多く、紹介もやや中途半端になってしまいましたが、琵琶湖の周りにはまだまだたくさんの歌碑があり、旅人や思い人、いろいろな人の思いをその歌からうかがい知ることができます。巡りはまだまだ途中なので今年のうちに残りも行っておきたいところです、今回もご覧いただきましてどうもありがとうございました。 まちみち