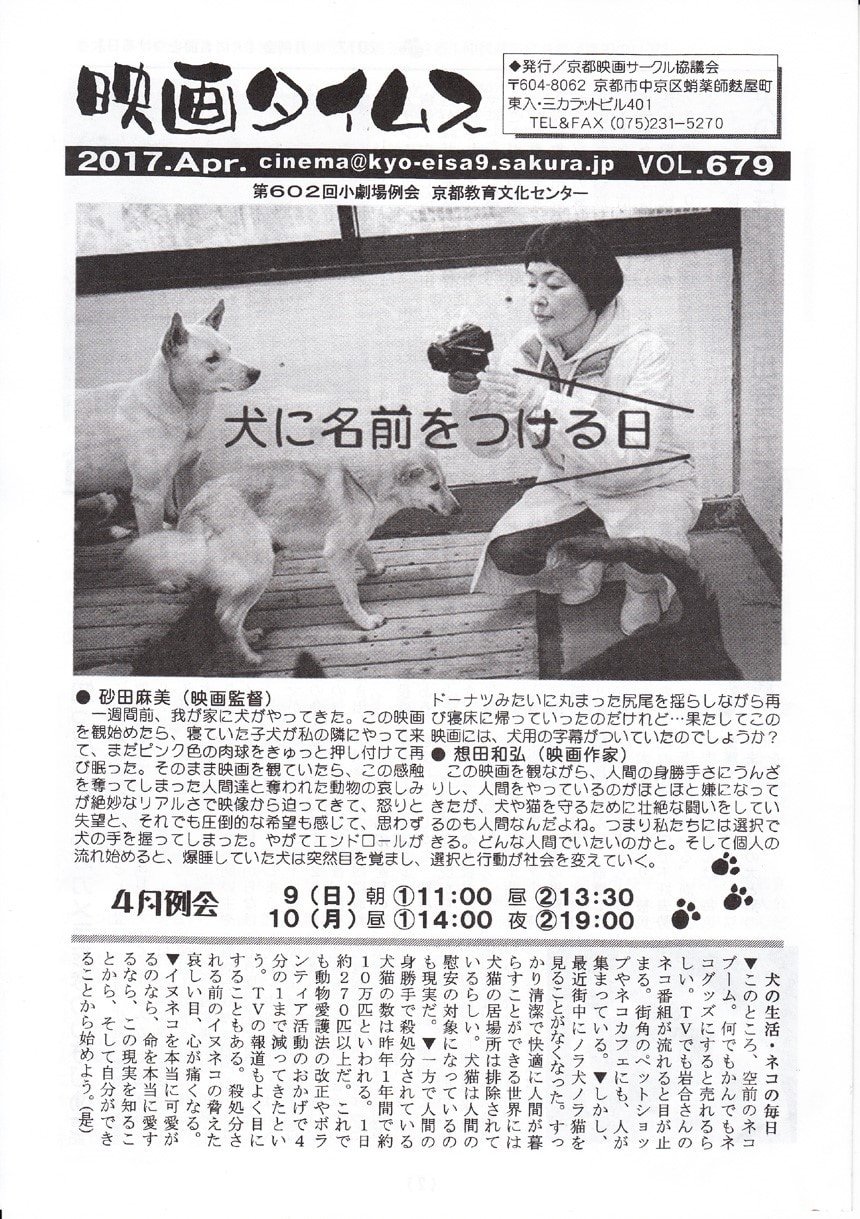

ウォッチング、ノルディックウォーキングしながら映画を観に行く 映画サークル4月例会 犬に名前をつける日

しばらく記事はヤマレコでアップロードします

京都検定メモ

京都検定メモ○歴史・史跡○神社・寺院○建築・庭園・美術○芸術・文化○生活・行事○自然・観光

京都の歴史/京都の史跡

1平安京以前の京都2平安時代の京都3鎌倉時代の京都4室町時代の京都5安土桃山から江戸時代の京都6近現代の京都

平安時代の京都

延暦十三年(七九四)十月、京の地に新しい都が遷された。新都は「平安京」とされ、国名も「山背」から「山城」となった。桓武天皇による造都であり、そのわずか十年前には、奈良から長岡京に遷都されたばかりであった。桓武天皇は清新かつ専制的な志向をもつ天皇であったから、律令政治の改新のために、思い切って長い間政治の中心地であった大和を離れたのである。これによって巨大仏教勢力など反桓武勢力を排除し、革新的政治を樹立しようとした。しかし、事はそう簡単に進まない。長岡京では遷都の翌年延暦四年(七八五)九月に、桓武天皇の忠実な幕僚といってよい藤原種継が暗殺されるという大事件が起きている。この陰謀をたくらんだとして旧勢力の代表とされる大伴氏一族のメンバーが捕えられ、さらにはこれにつらなる天皇の皇太子早良親王をはじめとするその関係官人全体が粛清の対象となっている。廃太子された早良親王は、無実を主張し、ついには幽閉先の乙訓寺で飲食をいっさい拒否する行動に出、その結果、ついに死去したといわれる。死後、桓武天皇は早良親王の亡骸を淡路島に流すという死後処刑の挙に出ている。すさまじい行動であるが、これがのち「怨霊」問題に発展する。怨霊が崇りとなるという考え方は、すでに奈良時代にあったが、事実、長岡京では、天皇生母高野新笠、皇后乙牟漏が次々と死去し、さらには、連年のように洪水.大雨・流行病があり、これが崇りの現象として噂されるようになったのである。桓武天皇は、体制を建て直すために、再び遷都の大事業に進まざるを得なくなっていた。長岡京から平安京への遷都事業は延暦十二年一月からはじまっていた。初代造宮大夫である藤原小黒麻呂は、新京予定地域の葛野郡に視察に入っている。いわゆる「地相」を占するためである。地相とは「四神相応之地」を意味するが、北に玄武、南に朱雀、東に青竜、西に白虎が配されている。四神には、地形状のシンボルがあり、北の玄武は大岩、南の朱雀は大池(湖)、東の青竜は大川、西の白虎は大道とされる。これは現在、北は船岡山、南は巨椋池(昭和十六年干拓)、東は鴨川、西は山陰道とされる。候補地は「吉」と出た。新都の建設がはじまったのである。平安京は計画的に造られた都市である。藤原京の建設以来、すでに大都市を造る技術は蓄積されていた。平安京の規模はこれまでにない大規模なものであった。南北約五・二キロ、東西約四・五キロに達する。モデルとされた中国の長安城と比べると三分の一に過ぎないが、大内裏が京域の北部にあり、長安城と同様北閥型都市といわれる。この北閥型の新京は、均斉のとれた二つの「京」、つまり「左京」と「右京」よりなる。この左右両京を画するのが南北に通貫する幅員約八十五メートルに達する朱雀大路である。左右両京は、それぞれ「東京」「西京」とも称されるが、同時に中国ハイカラ趣味から東京を「洛陽城」、西京を「長安城」とも称していた。この両京は同時に大行政区となっており、それぞれには「京職」が設置され、長官が任命されていた。さらに、この大行政区は条坊制というシステムによってブロックごとに区切られていた。このブロックごとに区切るシステムを形成するのが京域内に張りめぐらされた大路・小路である。東西に走る大路は計十三、小路は計二十六であるが、南北に通貫する大路は計十一、小路は計二十二となっている。平安京の大路は計二十四、小路は計四十八に達する。大路には五つの規格があり、朱雀大路の八十五メートルの他に、五十メートル(二条大路)級、さらに三十六メートル級、三十メートル級、二十四メートル級があった。小路はすべて十ニメートルである。大路、小路によって区切られた条坊制のシステムは、原則的に一条を四坊に分け、さらに一坊を四保に分け、一保を四町に分けている。したがって、一条は六十四町からなる大ブロックとなり、一坊は十六町の中ブロック、小ブロックは一保(四町)であり、ブロックの最小単位は一町(約百二十メートル四方)である。平安京の市民(京戸)は、こうして京域に住いすることになった。その人口およそ十数万人と推定される。

○歴史・史跡○神社・寺院○建築・庭園・美術○芸術・文化○生活・行事○自然・観光

京都の歴史/京都の史跡

1平安京以前の京都2平安時代の京都3鎌倉時代の京都4室町時代の京都5安土桃山から江戸時代の京都6近現代の京都

5安土桃山から江戸時代の京都

百年に及ぶ長い戦国時代があった。この頃の京都といえば、京郊外を含め、市内全域が焼き払われ、華麗な都という印象からは程遠い光景が広がっていた。十六世紀に入ってようやく復興の兆しが見えていたが、それでもようやく「上京」は、一条通以北周辺に都市域がわずかばかり存在し、「下京」でも三条通以南から五条通(現松原通)にかけて都市域があるという状況だった。つまり、かつて都の中心域であった二条大路をはさんだ中心部は、ほとんど田園化した風景のみである。宣教師によると、この「上京」「下京」をつないでいるのは室町通の一本だけだったという。永禄十一年(一五六八)、織田信長は、将軍足利義昭を奉じて上洛した。大軍勢を率いて長い戦乱に終止符を打とうとしたのである。しかし、天下統一は信長ではなく、豊臣秀吉によってなったが、彼は関白就任後の天正十三年(一五八五)以後、京都に政権の基盤を置くことを決定し、翌十四年には、平安京の内裏跡である内野にて聚楽第の建設に着手している。本格的な城郭の造立で、その周辺に諸大名を集住させる構想である。聚楽第の規模は諸説あるが、最大規模でみると北は一条通、南は丸太町通、東は堀川通、西は千本通とされるから、現在の京都御所に匹敵する広大な規模であった。天正十八年になると、秀吉は京都全体の都市改造に着工している。上京と下京の広大なすき間を埋め、新道を貫通させることになったのである。中心部の街区ばかりでなく、高倉通・寺町通間の東部域、堀川以西の西部域にも新しい街区が誕生することになった。ことに南北の通りでは半町ごとに新道を貫通させたので「短冊型」の町割計画とも呼ぶ。さらに天正十九年にはこの改造された京都を囲むために「御土居」の建設を始めた。全長五里二十六町(約二十三キロ)に及ぶもので「京廻ノ堤」と称されていた。土塁の高さは約三・六メートルから五・四メートル、その厚さは約十八メートルから二十数メートルに達する。京都は面目を一新することになった。こうしたなかで秀吉政権は、社寺の復興に次々と手を下している。加えて社寺経済の安定のためと領地を安堵するなど、その保護は実に大きなものがあった。この豊臣以来の京都復興の方針を受け継いだのが、慶長五年(一六○○)に関ヶ原の合戦に勝利した徳川家康である。家康は江戸に本拠を置いたが、翌六年、京都に二条城の築城を開始し、江戸幕府の直轄都市とした。京都所司代・町奉行を置き、その支配を進めた。京都社寺復興にも大いに力をかし、家康・秀忠・家光の三代は、特にその膨大な投資によって建築ブームをまき起こしている。年問で銀五千貫がこれに投資されたという数字もある。徳川政権は同時に京都の都市産業にも手厚い保護を加えている。なかでも、高機七千台を持つといわれた、日本最大の西陣織への保護は大きく、これによって京都は大きな復興をみる。人口の増大は顕著ではないが、大坂に続く人口三十五万人の第三の都市となった。町数も増加し、いたるところで街区の拡大が見られた。これによって町組の増大改編が進んでいる。上京は室町時代の五組から十二組へ、下京では五組から八組となっている。町数は実に千六百六十六町に達した。江戸時代後半になると、京都は一つの転機をむかえていた。「古都」の意識が高まり、また折からの観光ブームの招来で観光都市化が進むのである。産業においても「京」を意識した産品が続々とつくり出されている。京呉服・京紅・京自粉・京菓子・京人形・京袋物・京仏壇・京焼というふうにである。「京によきもの三ツ。女子。加茂川の水。寺社」と書いたのは滝沢馬琴であるが、彼が旅した京都は、観光ブームの最中にあったのである。

○歴史・史跡○神社・寺院○建築・庭園・美術○芸術・文化○生活・行事○自然・観光

京都の歴史/京都の史跡

1近世の史跡2幕末維新の史跡3近代の史跡

前文/島津創業記念資料館/琵琶湖疏水/稲荷駅ランプ小屋/陸軍第十六師団/京都電気鉄道会社

慶応四年(一八六八)九月、元号が明治と改元されるや、天皇の東幸が行われた。新政府の東京遷都に向けての予定の行動ではあったが、京都の人々の動揺と抵抗は激しく、それを慮って天皇はいったん帰京、翌明治二年(一八六九)に再度東幸するという手順を踏んだのである。京都の町は急激にさびれ、御所は狐狸の棲家となったが、千年の王城・京都の復興もまた迅速であった。明治二年、江戸時代の白治組織である町組を基礎として日本最初の小学校六十四校が開校。その運営資金は市民提供の基立金により設立された小学校会社が受け持った。また同五年、上京区に新英学校女紅場が開校し、その後の女子教育発展の基礎となった。一方、西陣織は江戸時代の後半に衰退の一途をたどっていたが、明治二年には西陣物産会社が京都府の肝いりで設立され、機織機のフランス式ジャカード機を導入するなどの技術革新を行った。また同二十三年には、左京区吉田で京都織物会社が操業を開始し、主に紋織・無地織・ハンカチ類の製織に従事した。その雰囲気を伝える明治建築は、今も鴨川畔に姿をとどめている。また明治初年の京都において見逃せないのが、新京極の誕生である。豊臣秀吉の都市改造によって登場した寺町通に、その門前の寺地を接収して南北五百メートルの道路を開通させ、一大歓楽街を誕生させたのである。その生みの親は京都府参事の横村正直である。彼は舎密局や女紅場・勧業場など、大胆な政策を実施に移していった。知事が北垣国道に代わった同十八年、琵琶湖の水を水路によって京都に引き、物資輸送・水力発電・農業用水等、多目的に活用する計画が実施に移された。琵琶湖疏水である。この電力によって京都の市街地に、日本最初の市街電車(京電)が走った。

○歴史・史跡○神社・寺院○建築・庭園・美術○芸術・文化○生活・行事○自然・観光

京都の神社/京都の寺院

1京都の古社―京都の主な神社

北区/上京区/左京区/中京区/東山区/山科区/下京区/右京区/西京区/伏見区/京都市外

今宮神社/大田神社/上賀茂神社/建勲神社/平野神社/わら天神

今宮神社(北区紫野今宮町)

祭神は大己貴命、事代主命、奇稲田姐命。摂社の疫社に素盞嗚尊を祀る。紫野社ともいう。平安初期に疫病を祓うために京中の人々が当地に疫神を祀ったのに由来するとされ、長保三年(一〇〇一)の疫病流行の時には神殿を造営し、今宮社と呼ばれた。創祀以来。一貫して疫病退散の上頭され、やすらい祭は疫病を鎮める鎮火祭として始まった。今も門前で売られているあぶり餅は古くから祭の名物として知られ、これを食べれば疫病が祓えると伝える。やすらい祭は広隆寺の牛祭(現在は中止)・鞍馬の火祭とともに京都三大奇祭の一つである。境内には疫社・斎院(若宮杜)など多数の摂末社が建ち、西陣機業者が祀った織姫神社もある。また、手のひらで軽く三度叩いて持ち上げると大変重くなり、次に願いを込めて三度撫でて持ち上げ、軽くなれば願いがかなうという「阿呆賢さん」という不思議な石も人気を集めている。

○歴史・史跡○神社・寺院○建築・庭園・美術○芸術・文化○生活・行事○自然・観光

伝統工芸/伝統文化/花街

1花街の歴史2花街の行事3花街のしきたり

花街のをどり/都の賑わい/始業式/初寄り/八朔/かにかくに祭/事始め/花簪/女紅場

女紅場

女紅は、裁縫をはじめ手芸、手工をいい、女紅場は明治五年(一八七二)、丸太町通土手町に女子教育の機関として生まれたのが始まり。京都の勧業政策の一つとして各区に生まれ、祇園・島原・上七軒・宮川町などの花街にも設立された。祇園では下京第十五区女紅場と呼ばれ、明治十四年に八坂女紅場と改称された。各区の女紅場は種々の学校に発展解消したが、八坂女紅場は八坂女紅場学園となり、芸舞妓の歌舞音曲・茶道・生け花など研鐙の場として継続されている。

○歴史・史跡○神社・寺院○建築・庭園・美術○芸術・文化○生活・行事○自然・観光

京都の自然/観光

1京都観光の歴史2京都の観光資源3京都の観光行政と法整備

一自然観光資源/二文化観光資源

二、文化観光資源

前文/世界遺産/まちなか観光/体験できる観光

まちなか観光

最近、特に京都の定番コースの社寺観光だけでなく、伝統的な京町家を散策するまちなか(界わい)観光が脚光を浴びている。大規模な戦災を受けなかった京都は、市内全域が貴重な文化観光資源であり、特に、短冊形宅地の間口寸法の狭さから「鰻の寝床」とも称される京町家の復活・再生が近年、関心を高めている。町家には瓦屋根、屋根に魔除けの「鍾旭さん」、土塗りの中二階の格子状の「虫籠窓」、家屋の中程に設けられた小さな庭の「坪庭」、表通りから店舗棟、玄関棟、住居棟を一直線につなぐ土間の「通り庭・走り庭」、紅殻の千本格子の「京格子」、それを取り囲む人馬の侵入を防ぐ柵の「駒寄」、町家の格子窓や板塀の下部を竹で囲って家屋を泥はねなどから守る「犬矢来」、表に向かって長く伸びた「通り庇」、さらに商家の門口の寄り付きに張りついた上げ下げ式の「バッタリ床几」(揚見世)などの風情あふれる意匠、たたずまいなどがある。京町家やその町並みを歩いて巡るまちなか観光では、素顔の京都が体感できるのである

映画タイムス

コンタクト

今日の歩行数

- 登山やハイキング、クライミングなどの記録を共有できる、登山の総合コミュニティサイに登録しました。

………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコ登山記録

ヤマレコ登山記録………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

山行記録一覧

山行記録一覧………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコ日記

ヤマレコ日記………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日記

日記………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコ地図

ヤマレコ地図………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マイマップ

マイマップ 全ルート表示

全ルート表示………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコお気に入り

ヤマレコお気に入り………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お気に入り

お気に入り……………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヤマレコプロフィール

ヤマレコプロフィール………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プロフィール

プロフィール//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホームページ

ホームページ………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ふーちゃんのポータルサイトで過去のブログなどの情報を探す。

ホームページで記事を整理整頓!

ブログのうずもれた記事を発掘できるかも

ブログのうずもれた記事を発掘できるかも

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます