再び中央通りを渡り・・・。

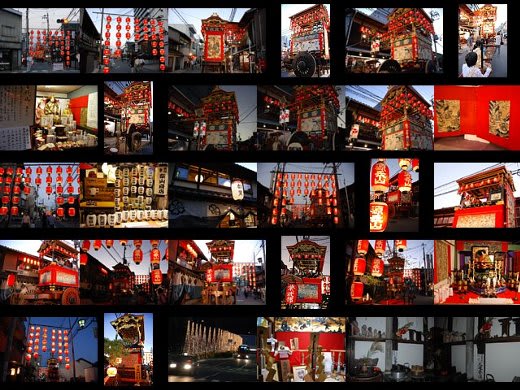

黄河の上流の竜門山の滝は、どんな魚でも上がれないが、もし上がる魚があれば、直ちに昇天して龍になるという故事に因む。登竜門という語もここから出た。

黄河の上流の竜門山の滝は、どんな魚でも上がれないが、もし上がる魚があれば、直ちに昇天して龍になるという故事に因む。登竜門という語もここから出た。所望は龍門の滝を鯉が躍り上がるところを見せる。鯉のからくりは宝暦十二年(一七六二)在銘でわが国最古のものである。

俗に鯉山ともいう。見送りはゴブラン織で重要文化財に指定されている。

享保二年(一七一七)

見送りはゴブラン織で重要文化財

布袋へ行こうと思ったけれどあとから行くことに・・・。

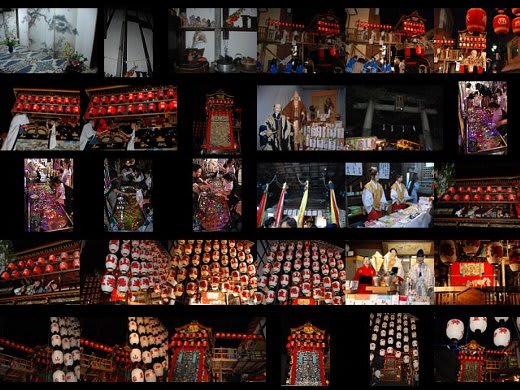

能楽の殺生石から考案したもので、鳥羽院に寵愛された玉藻前は、実は金毛九尾の狐で帝の生命を奪おうとしていたのを安部泰親に見破られ、東国に逃れ、那須の殺生石となって旅人を悩ましていたが、玄翁和尚の法力によって成仏したという。

能楽の殺生石から考案したもので、鳥羽院に寵愛された玉藻前は、実は金毛九尾の狐で帝の生命を奪おうとしていたのを安部泰親に見破られ、東国に逃れ、那須の殺生石となって旅人を悩ましていたが、玄翁和尚の法力によって成仏したという。所望は玄翁和尚の法力によって石が二つに割れ、玉藻前の女官姿の顔が狐に変るところを見せる。

延宝元年(一六七三)

別名称「玄翁山」。

実は金毛九尾の狐

むかし崑崙山に住む、西王母が天女とともに舞い下って、君に桃の実を捧げ長寿を賀した。この桃は三千年に一度、花が咲き、一個しか実らない貴いものであった。

むかし崑崙山に住む、西王母が天女とともに舞い下って、君に桃の実を捧げ長寿を賀した。この桃は三千年に一度、花が咲き、一個しか実らない貴いものであった。明暦二年(一六五六)

曳山展示館にあるレプリカは西王母山

やっぱり

レプリカより本物の方が

ちょこっと

街角ウオッチング

蜀の諸葛孔明が、魏の曽操と戦ったとき、流れる水を見て「敵の大軍を押し流して下さい」と水神に祈り、大勝をした故事による。

蜀の諸葛孔明が、魏の曽操と戦ったとき、流れる水を見て「敵の大軍を押し流して下さい」と水神に祈り、大勝をした故事による。山は万延元年まで福聚山といった。また俗に祈水山ともいう。

所望は孔明が扇を開いて水を招くと、水が湧きあがり、流れ落ちる仕掛けである。

元禄七年(一六九四)

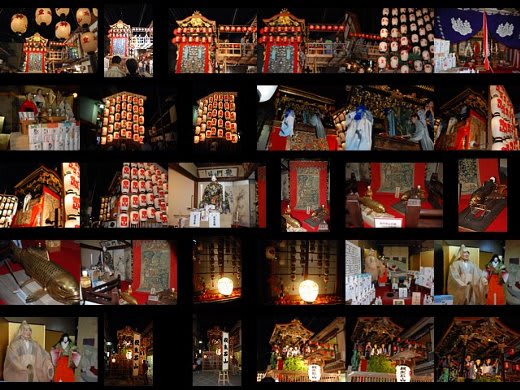

謡曲の石橋にもとづいたもので、大江定基入道寂昭が宋の国に渡り、天呂山に入って、文珠菩薩の浄土と伝えられている険しい石の橋を渡ろうとしたとき、獅子が現われて、牡丹の花に舞い戯れるのを見た。牡丹に狂う唐獅子で有名。

謡曲の石橋にもとづいたもので、大江定基入道寂昭が宋の国に渡り、天呂山に入って、文珠菩薩の浄土と伝えられている険しい石の橋を渡ろうとしたとき、獅子が現われて、牡丹の花に舞い戯れるのを見た。牡丹に狂う唐獅子で有名。石橋山は最初、靭猿山といっていたが延享年間から今の石橋山にかわった。

所望は天呂山の岩石の中から唐獅子が出てきて牡丹の花に戯れ遊び、また岩の中にかくれる。

宝永二年(一七〇五)

あぁ、唐獅子くん

今日のコンタクト

今日のコンタクト

今日の天気

今日の歩行数は

ふーちゃんのポータルサイトで過去のブログなどの情報を探す

ふーちゃんのポータルサイトで過去のブログなどの情報を探す

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます